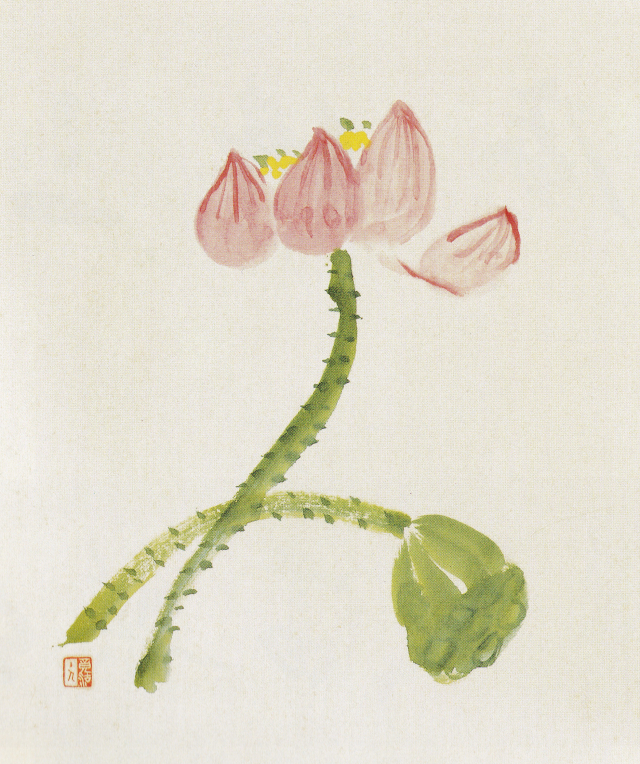

"막 피어나는 연꽃 한 송이와 연밥 하나가 그림의 전부다. 분홍색 연꽃잎 안에 노란 꽃술이 보이고 씨방의 녹색점이 점점이 찍혀 있다. 꽃대와 연밥 모두 하엽록(荷葉綠, 연잎 색깔의 짙은 녹색)으로 처리 했는데 가시의 표현이 억세다. 팔대산인(八大山人, 1626-1705)풍의 절지화(折枝畵, 꺾은 꽃 그림)로되 팔대산인보다도 더 간결해서 고금서화 감식에 탁월한 안목을 내장하고 있던 간송의 기량을 짐작하게 해준다."

간송(澗松) 전형필 선생의 이 그림에 대한 간송미술관 한국민족미술연구소 연구실장 가헌(嘉軒) 최완수 선생의 설명이다. 서화를 사랑한 간송 선생은 손수 글씨를 쓰고 그림을 그렸다.

"향기가 멀수록 더욱 맑다"는 '향원익청'(香遠益淸)의 유래는 북송 때 학자 주돈이(1017-1073)의 '애련설'(愛蓮說)이다. "연꽃은 진흙 속에서 나오지만 더러움에 물들지 않고, 맑은 물결에 씻겨도 요염하지 않으며, 속은 비었음에도 밖은 곧고, 덩굴지지 않고 가지 치지 않으며, 향기가 멀수록 더욱 맑다."고 하며 연꽃을 군자(君子), 국화를 은일자(隱逸者), 모란을 부귀자(富貴者)라고 했다. 물과 뭍에 핀 초목의 꽃 중에 사랑할 만한 것이 매우 많지만 연꽃을 가장 아낀다고 한 것은 곧 군자를 가장 아낀다는 뜻이었다.

심플한 화면에는 꽃대 사이에 인장 하나가 찍혀 있을 뿐이다. 인장은 주백상간인(朱白相間印)으로 반은 음각으로, 반은 양각으로 섞어 새겨 크기는 작아도 존재감이 뚜렷하다. 인문(印文)은 '멱고주인(覓沽主人)'인데 위창 오세창 선생이 간송에게 이 호를 지어 주고, 이 인장도 새겨 주었다고 생각한다. 찾을 멱(覓)자와 살 고(沽)자로 좋은 문화재를 찾고 또 찾아서 사들였던 전형필 선생에게 참 잘 어울린다.

연꽃은 한자로 연화(蓮花), 하화(荷花)이다. 생일이 있는 줄은 추사선생의 '반포유고습유서'(伴圃遺稿拾遺叙)를 보고 알았다. 이 글 마지막 '계묘(癸卯) 하화생일(荷花生日) 실사구시재(實事求是齋) 서(書)'라는 구절에서였다. 음력 6월 24일이니 올해는 7월 26일이 된다. 생일날의 핵심은 만나서 얼굴 보는 것이라 이 날은 곧 홍련, 백련 구경하는 관하절(觀荷節)이다. 창덕궁에는 애련정(愛蓮亭)이, 경복궁에는 향원정(香遠亭)이, 청도에는 군자정(君子亭)이 있다. 유등지에 하화가 한창 만발하니 군자정에 올라 관하 하심도 좋을 듯하다. 연꽃은 부용(芙蓉)이라고도 했다. 영어로는 로터스(lotus)이다.

미술사 연구자

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위