봉화는 예로부터 유기(鍮器)로 유명했다. 그러나 시대의 변화에 따라 편리한 스테인리스 그릇이 등장하자 유기는 점차 사람들에게서 잊혀져갔고 이제는 옛날의 영광을 뒤로한 채 명맥을 유지하고 있을 뿐이다. 유기마을로 유명했던 봉화군 봉화읍 신흥리에 있는 '내성유기'는 그 중 하나로 5대째 유기를 만들고 있는 집안이다.

◆유기 수요 70% 차지했던 봉화유기

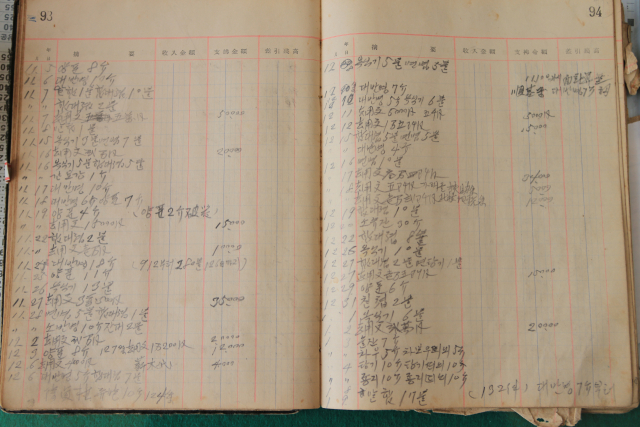

봉화 신흥리에서 처음 유기가 제작된 것은 1830년대로 거슬러 올라간다. 곽 씨와 맹 씨 성을 가진 사람이 이 마을에 들어와 유기를 제작했다. 1920년 전후에는 봉화유기마을에서 생산된 유기가 전국 유기 수요의 70%를 차지할 만큼 번성했다. 내성유기 김선익(83) 대표는 "봉화유기가 명성을 얻게 된 것은 백두대간의 양백지간에 위치해 춘양목이 생산되는 고장으로 쇠를 녹이는데 필요한 숯 생산이 용이했고, 지리적으로 경북 북부에서 강원도와 동해안으로 가는 교통의 요지로서 보부상 활동이 왕성해 생산과 유통이 활발했다. 또 봉화의 장인들은 성실하고 집념이 강해 장인으로서의 직업정신이 투철한데서 찾을 수 있다"고 설명했다.

'내성유기'는 1대 김학수, 2대 용범, 3대 태중, 4대 선익, 5대 김형순(47)으로 이어져 내려오고 있다.

◆5대 이어온 내성유기

어릴 때 조부로부터 유기 만드는 방법을 배운 김선익 대표는 봉화 유기의 산증인이다. 이곳 유기마을에서 벗어나본 적이 없다. 어릴 적, 솔가지를 모아 불을 피워 풀무질을 하는 등 소소한 일을 도우며 일을 배웠다. "어릴 적 명절 때면 어머니와 동네 아낙들이 모여 앉아 기왓장을 구워서 빻은 가루를 묻혀 짚으로 놋그릇을 닦던 모습과 일제감점기 태평양전쟁 때 일본인들이 놋그릇을 망치로 깨 가마니에 넣어 공출해간 기억이 생생하다. 당시 할아버지는 집안 생계를 꾸려가기 위해 밤중에 유기를 만들어 일본인 몰래 팔았다"고 했다.

쇳물에 길들여 있는 김 대표는 군에서 제대한 후 1961년부터 가업을 이어받았다. 당시 작업환경은 열악했다. 1972년 전기가 들어오기 전까지는 조개탄을 이용해 풀무질로 쇠를 녹여야 했다. 여름에는 덥고, 겨울에는 추웠다. 수입이 일정하지 않아 농사일도 병행했다. 어머니는 인근 장을 돌아다니며 유기를 곡식과 물물교환했다.

그러나 이 또한 잠시였다. 관리가 편하고 깨끗한 스테인리스와 도자기 그릇이 세상에 나오자 유기는 그저 고물로 전락했다. 사람들은 유기마을을 하나 둘씩 떠나기 시작했다. 그렇지만 김 대표는 다른 이들처럼 떠날 수 없었다. 윗대부터 살아온 고향인데다 적지 않은 농사도 지어야 했기 때문이었다. 무엇보다도 유기와 함께 살아온 평생의 시간을 그리 쉽게 포기할 수는 없었다.

불황은 새로운 기회로 찾아오기 마련. 틈새시장을 공략하면서 맞춤전략을 펼쳐갔다. 사찰에서 필요한 유기제품과 장식품, 그리고 제사를 지낼 때 필요한 제기가 그것이었다. 시간이 흐르면서 유기를 찾는 이들이 늘어났고 단골도 생겨나기 시작했다.

2000년 이후 일상생활 속에서 멋과 여유를 찾고자 하는 경향과 함께 유기의 보온·보냉 효과와 살균력이 알려지면서 유기가 웰빙식기로 주목을 받기 시작했다. 유기에 음식을 담으면 대장균 등 세균 번식이 억제된다는 사실이 밝혀지면서 유명 한식당과 일반 가정에서 유기를 찾기 시작했다.김 대표는 "유기는 보온·보냉 효과가 있어 조리 후의 온도를 그대로 유지해주므로 음식의 맛과 깊이를 더해 준다. 또 살균기능으로 음식물의 부패를 막아주고 오랫동안 싱싱함을 유지해준다"고 했다.

김 대표는 유기의 또 하나의 장점은 견고함이라고 했다. "유기는 부드러우면서도 견고함을 가지고 있다. 물리적으로는 반 영구적이어서 한번 장만하면 깨트리지 않는 이상, 대를 물려가며 쓸 수 있다"고 했다.

김 대표는 "요즘은 숟가락과 젓가락, 반상기 세트, 제기 등을 만들고 있는데, 김영란법이 생기면서 찾는이가 줄었다. 하지만 주문생산 방법으로 활로를 개척하고 있다"고 말했다.

◆"후손들이 가업 잇는게 소원"

김 대표는 "이제 다른 욕심은 없고 건강이 허락하는 한 일을 영위하다 아이들한테 잘 물려주는 것이 마지막 소원"이라고 했다. 현재 내성유기는 아들 진순(51)·형순(47) 씨가 이어가고 있다.

형순 씨는 1999년부터 아버지 일을 돕고 있다. 어릴 때 어깨 넘어로 유기 만드는 일을 보고 자란 형순 씨는 대학에서 세라믹을 전공해 전통에 새로운 방법을 접목시켜나가고 있다. 그 역시 대량생산을 하지도 재고를 많이 쌓아두지도 않았고 주문이 들어오면 만드는 맞춤형을 원칙으로 한다. "예전처럼 주문이 많지는 않지만 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 음식점에서 그릇과 다양한 형태의 유기를 주문해 온다. 일반인들도 유기가 신선함을 오래 유지시켤줄 뿐만 아니라 보관한 음식을 더욱 맛이 좋게 해주는 사실이 알려지면서 발길이 잦다"고 말했다. 그러면서 유기 만드는 일이 천직인 것 같다고 했다. 김 대표도 "아들이 잘하고 있다"고 칭찬했다.

김 대표는 "유기는 고가의 상품이라는 인식이 생기면서 격조와 품위가 더해지니 유기 만드는 일이 즐겁다. 전통문화를 지켜나간다는 자부심도 있다. 앞으로 아들은 물론 손자, 그 후까지 계속해서 가업이 이어졌으면 합니다."

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정