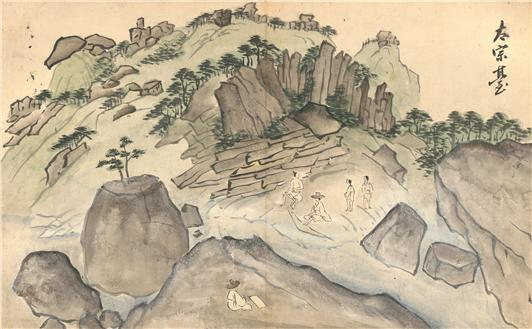

강세황이 개성과 근처의 명승지를 답사하며 그린 '송도기행첩' 16점 중 '태종대'이다. 태종대는 개성 북쪽 성거산에 있는 명소다. 사진으로 대략 짐작해 볼 수 있는 박연폭포와 달리 성거산 태종대는 실제 모습이 궁금하다. 여기를 답사하고 기행문을 남긴 김창협(1651-1708)이 "시냇물이 빙 둘러 흐르고 대(臺)의 옆에 입석(立石)이 있으며, 그 꼭대기에 노송이 구불구불 기이하게 걸려 있다"고 한 것을 이 그림과 맞추어 상상해 볼 수밖에.

김창협의 묘사대로 시냇물이 우람한 바윗돌들 사이로 흐르는 가운데 앞 쪽의 널찍한 바위가 태종대, 그 왼쪽이 입석, 입석 위에 소나무 두 그루가 있다. 이 계곡의 물로 먹을 갈고 채색을 풀었을 테니 그 수기(水氣)가 그림에 스며있을 것 같다. 갈아 놓은 먹을 물로 다시 묽기를 조절해 가며 먹빛으로 명암 효과를 냈다. 먹색의 농담으로 덩어리 감을 나타낸 커다란 바위들이 물에 잠겨 있기도 하고, 층층이 쌓여있기도 하고, 삐죽하게 열 지어 서있기도 한 가운데 녹색 소나무가 빽빽이 송림을 이루고 있어 여름 피서지로 제격이었을 듯하다. 흐르는 계곡물은 하늘색이 살짝 비치는 불투명한 흰색을 바위 위에 덧칠했는데, 물 위로 드러난 부분에도 살짝 더해 물기를 준 것은 수석(水石)의 풍광을 실감했기에 나왔을 것 같다.

태종대에 앉아 종이를 펼쳐놓고 이 풍경을 그리고 있는 사람은 강세황 자신이다. 맑은 물을 만나 일행이 웃통을 벗고 또는 버선을 벗고 물에 발을 담그는 중에도 강세황은 그림을 그리고 있다. 명문가의 양반사대부로서 '환쟁이'의 일을 하고 있는 자신을 붓을 들고 종이를 펼쳐 놓은 모습으로 객관화시켜 그려 넣을 수 있을 만큼 화가라는 자의식이 강렬했기 때문일 것이다. 그런 자의식이 있었기에 강세황은 조선화가들 중 가장 많은 자화상을 남겼던 것이다. 자화상을 초상화의 꽃이라고 하지만 사실 이를 넘어 회화의 꽃이 자화상이다.

'송도기행첩'은 개성유수 오수채를 위해 그린 것이고 애초에 이런 제의를 수락했기 때문에 이 여행과 사생이 이루어졌다. 실경산수는 그 장소를 체험해야하는 그림이라 여행의 기회를 제공하는 후원자의 존재가 필수적이다. 정선의 금강산그림은 서울 장동에 살았던 안동 김씨 집안의 후원이 있었기 때문에 가능했고, 김홍도의 금강산 그림과 진경산수 실력은 김홍도를 단련시킨 든든한 후원자 정조 때문에 가능했다.

강세황은 이 화첩의 그림을 '세인 부증 일 목격'(世人不曾一目擊), "세상 사람들이 일찍이 한 번도 보지 못한 것"이라고 자부했다. 강세황은 도전의 기회를 얻어 이를 실현했고, 오수채는 부임지의 기념물로서 그 곳 풍경을 간직하게 되었다. 오수채라는 후원자의 존재로 인해 개성의 명소는 인문지리의 꽃인 실경산수화로 남을 수 있게 되었고, 우리는 이를 누릴 수 있게 되었다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착