화가는 선과 색(혹은 먹)을 부리고 화면에 공간성을 구축하는 자신만의 고유한 특징이 있지만 이방운처럼 순수 회화에서 기대되는 어떤 진중함을 가볍게 가로지르는 화풍은 흔치 않다. 그림이 무겁지 않게 보인다고 해서 화가가 쉬이 그렸다거나 창작물로서의 의미가 약한 것은 아니다. 힘을 뺀 그림, 용쓰지 않은 그림이 주는 즐거움이 이 그림에 있다.

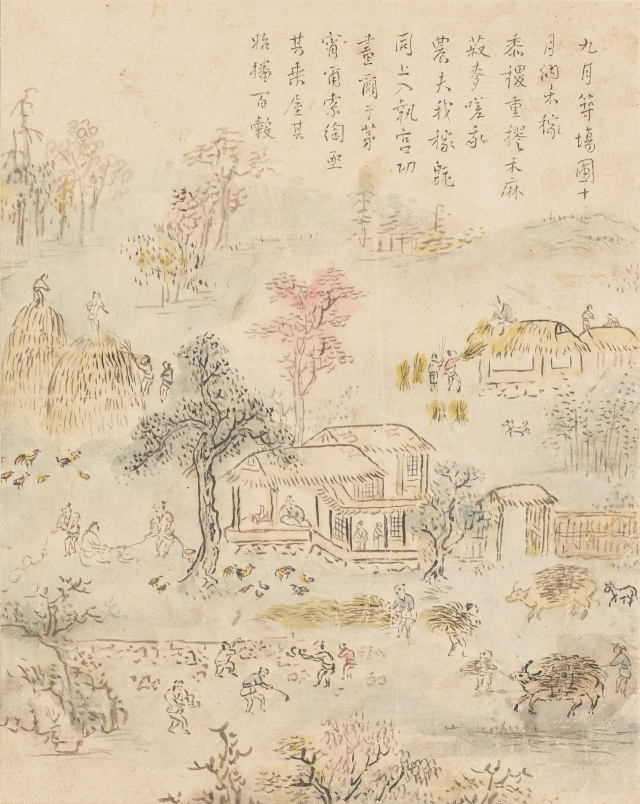

묽지만 화사한 담채의 분홍색, 노란색, 푸른색을 아지랑이가 피어나듯 무더기무더기 칠해놓아 화면이 알록달록한 가운데 연하고 느직한 짧은 필선을 툭툭 던지듯 그어 나무와 집과 동물과 사람을 그렸다. 최소치의 공간적 합리성을 염두에 두며 그려야 할 내용을 여기저기 듬성듬성 배치했다.

이 그림이 여러 가지 내용으로 복잡한 것은 어느 하루의 일이 아니라 구시월 농가에서 하는 일을 한꺼번에 다 그려놓았기 때문이다. 일머리의 순서에 따라 며칠씩 걸쳐 차례차례 처리했을 각각의 일은 볏단 날라 오기, 볏단 간추리기, 낫 가리 쌓기, 새끼 꼬기, 지붕 잇기, 축담 손질하기, 밭 일구기, 씨 뿌리기 등이다. 그림의 크기가 에이포용지보다 가로세로가 각각 약 5센티미터 더 큰 정도인데 소 2마리와 송아지, 닭은 사랑마당 나무아래에 9마리 노적가리 옆에 7마리, 개 1마리, 사람은 24명이다. 한 장면으로 압축하거나 상징하지 않고 애써서 친절하게 두 달 동안의 노동을 마치 미니어처처럼 다 나열해 주었다.

이방운이 상쾌하게 소화한 이 그림은 가을걷이의 기쁨을 그린 단순한 농촌 풍속화가 아니다. 심오한 유교 이념을 담은 정치철학적 주제의 그림이다. 이방운이 그림처럼 간솔한 필치로 써 넣은 화제가 바로 『시경』 '칠월시(七月詩)' 8편 중 한 편이기 때문이다. 이 시는 공자가 꿈속에서라도 만나기를 바랐던 위대한 정치가 주공이 지었다고 한다. 주공은 어린 나이에 즉위한 조카 성왕을 보필하며 왕위를 찬탈하지 않고 왕실에서 손쉽게 먹는 음식이 백성들이 일 년 동안 매달매달 힘든 농사일의 결과물임을 알게 하기 위해 월별로 만들어 들려주었다고 하는 노래의 가사이다. 매월의 농사일을 떠올리게 함으로서 국부(國富)를 잊지 않고, 나태한 생각이 들지 못하게 하려는 뜻이었다. 그래서 조선 왕실에서도 왕이나 왕세자의 주변에 이 시를 쓰거나 그림으로 그려 걸어 두어 백성의 노고를 잊지 않도록 경계하는 자료로 삼았다.

그런 엄숙한 주제를 이렇게 보통의 시의도(詩意圖)처럼 해맑게 그린 것이 이방운의 독특한 화격(畵格)이다. 이방운은 김홍도의 16년 후배인 중인 화가이다. 겸재 정선이 있었고, 현재 심사정이 있었고, 단원 김홍도도 있어서 그들의 정석을 바탕으로 이런 파격의 개성이 나타날 수 있었다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

[우리 아기가 태어났어요]신세계병원 덕담

"하루 32톤 사용"…윤 전 대통령 관저 수돗물 논란, 진실은?

'이재명 선거법' 전원합의체, 이례적 속도에…민주 "걱정된다"