3일 치러진 미국 대선은 공화당의 도널드 트럼프 대통령과 민주당의 조 바이든 전 부통령의 양강구도 속에서 접전을 기록 중이다. 그렇다고 해서 후보가 둘 뿐이라는 것은 아니다. 여느 선거가 그렇듯 수많은 군소후보들이 공화·민주 거대 양당의 기득권에 도전하며 자신들의 존재감을 알리기 위해 고군분투 중이다.

미국의소리(VOA) 방송은 최근 이번 대선에 출말한 군소후보들을 소개하면서 "모두 1천200여명의 후보가 대선후보로 등록했다"며 이들의 면면을 소개했다.

이중 가장 눈에 띄는 인물은 자유당(Libertarian Party) 소속의 여성후보 조 조겐슨이다. 거대 양당 후보들과 마찬가지로 부통령 러닝메이트(제러미 스파이크 코언)와 짝을 이뤄 당내 경선까지 거쳤다. 트럼프·바이든을 제외하면 50개 모든 주 및 워싱턴DC 투표용지에 이름을 올린 유일한 전국구 후보다.

클렘슨대학 심리학과 교수로 학계 출신 후보인 조겐슨의 슬로건은 '기득권 정당 철폐와 백인남성 대선후보 극복'이었다. 그는 지난 1일 중서부 경합주 중 한 곳으로 꼽혔던 아이오와주에서 한 현장 유세에서 "미 정부가 전 세계의 우두머리 행사를 하고 참견하기를 좋아한다"며 미군파병 금지·천문학적인 의료비용 해결 등을 공약으로 내세웠다. 그는 대부분 주에서 1% 안팎의 지지율을 얻어 거대 양당 후보들에 이어 3위에 등극했다.

물론 조겐슨 후보가 당선될 가능성은 커녕, 캐스팅 보트 역할을 가능성도 거의 없다. 그러나 대개 공화·민주 양강 구도로 치러진 미국 대선에서, 제3후보가 존재감을 과시한 적도 없지는 않다.

가장 가까운 사례로는 공화당 조지 W 부시 후보와 민주당 앨 고어 후보가 피말리는 접전 끝에 법정 싸움까지 갔던 2000년 대선이 있다. 당시 제3후보였던 녹색당의 랄프 네이더 후보가 전국 투표율의 2.74%에 해당하는 288만여표를 얻는데 성공했다. 이는 미국 진보 성향 유권자들의 표심 분산으로 결국 민주당 앨 고어 후보쪽에 통한의 패배를 안겼다는 분석으로 이어지면서 '네이더 효과'라는 말까지 등장한 바 있다.

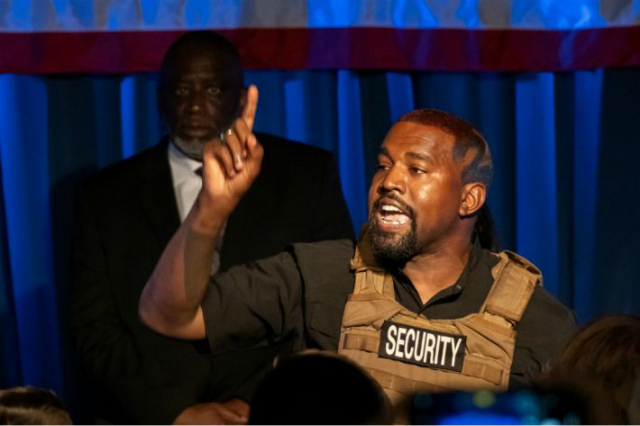

지난 2004년 데뷔한 미국 유명 래퍼 카니예 웨스트의 도전도 눈길을 끌었다. 'Stronger(스트롱거)' 'Through the wire(스루 더 와이어)'등의 히트곡으로 국내에도 잘 알려진 웨스트는 2015년 MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMA) 시상식에서 5년 후 대선 출마를 선언했는데, 이 약속을 끝내 지켰다.

원래 트럼프 대통령을 지지해왔던 그는 지난 7월 생일당을 창당해 직접 대선후보로 나섰다. 아이를 낳을 경우 100만달러 지급이라는 깜짝 공약을 내놓기도 했지만, 약 12개 주에서 5만5800표. 총 득표율은 0.04%라는 초라한 성적표만 남겼다. 일각에선 자신의 의류 브랜드를 알리고자 '노이즈 마케팅'에 나선 것 아니냐는 의심을 사기도 했다.

피아니스트이자 연설가인 흑인여성 제이드 시먼스, 아역배우 출신인 브록 피어스 등도 각 지역별 대선 후보에 이름을 올렸다. 시먼스는 BBC방송에 경제·교육·사법 개역 등을 통해 균등한 기회가 열린 사회를 원한다며 미국 역사에 가장 돈을 적게 들인 선거운동을 해보고 싶다고 했다.

1996년 코미디 영화 '퍼스트 키드'에 대통령의 아들로 출연한 아역 배우 피어스는 "당선 가능성이 크지 않다는 걸 안다"면서도 "대선 캠페인을 통해 블록체인 기술을 널리 알리고 디지털 혁신을 주도하는 밀레니얼 및 Z세대를 대변하고자 출마했다"고 했다. 가상자산 전문 기업 블록원의 공동 설립자이기도 한 피어스는 가상화폐 사업에 뛰어들어 큰 돈을 벌었다고 한다.

대통령 출마자가 1천200명을 넘어서는 건 한국에선 보기 어려운 현상이다. 미국은 35세 이상으로 미국에서 태어나 14년간 거주하면 누구다 후보 등록이 가능한 탓이다. 후보 등록에만 공탁금 3억원을 내야 하는 한국의 경우와 대비된다.

일각에선 이번 군소 후보 난립이 트럼프 행정부 들어 더 노골화된 기성 정치인에 대한 반감 때문 아니냐는 분석도 있다.

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'