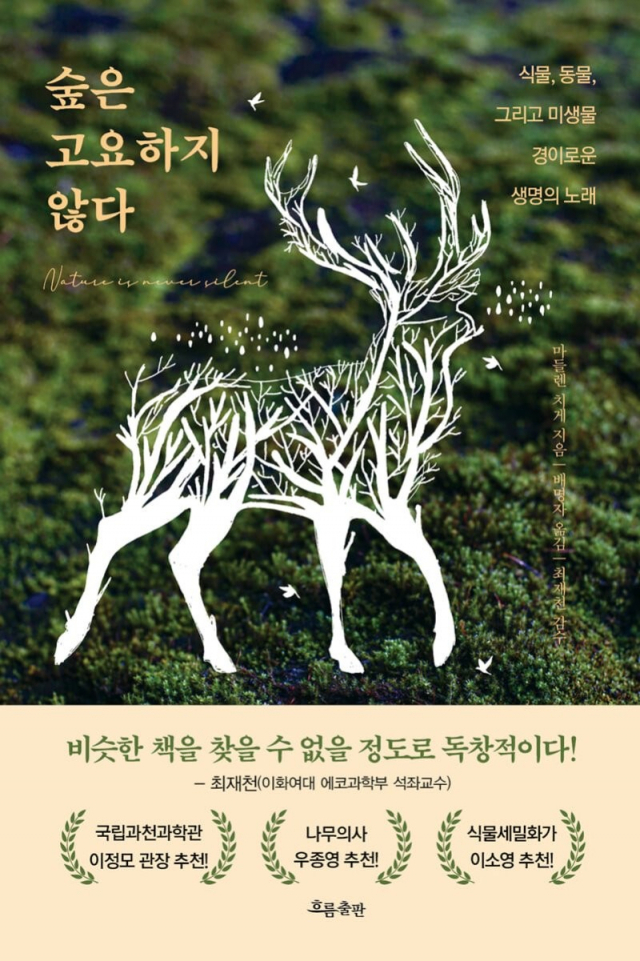

지구에서 살아가는 모든 동물과 식물은 다양한 방식으로 서로 소통한다. 그들은 왜, 어떻게, 그리고 누구와 소통할까? 식물이 들을 수 있고, 버섯이 볼 수 있다는데 사실일까? 소통하는 건 인간만의 전유물인 걸까? 그렇지 않다. 새들과 물고기, 심지어 달팽이들까지, 어떤 면에서 그들의 소통법은 인간보다 훨씬 뛰어나다.

이 책을 읽으면 체내수정을 해 알이 아닌 새끼를 낳는 대서양 몰리(물고기)에서부터 자신을 노리는 천적을 속이기 위해 암호를 발신하는 지빠귀, 특정 주파수에 반응해 방향을 바꾸는 옥수수 뿌리, 공중화장실을 이용해 정보를 공유하는 토끼, 눈 대신 세포를 이용해 시각정보를 받아들이는 플라나리아까지 듣도 보도 못한 생물들의 기상천외한 소통의 기술을 만나볼 수 있다.

생명은 살아가기 위해 자신이 어떤 환경에 둘러싸여 있는지를 정확히 알아야 한다. 어디에 빛이 있고 물이 있고, 어디로 가야 돌부리에 걸려 넘어지지 않는지, 어느 쪽에 먹이가 있고 어느 쪽에 천적이 있는지와 같은 정보는 자신의 생존과 직결돼 있다. 이런 정보를 얻기 위해서는 당연히 의사소통이 필수다. 생태계는 생명체들 간의 이런 정보 교환과 무생물 환경과의 상호작용이 치열하게 작동함으로써 형성된다.

생명체는 기본적으로 색과 형태, 움직임 같은 시각적 정보를 의사소통을 위해 이용하지만, 카멜레온, 오징어 같은 생물들이 아니면 대체로 시각적 정보로 신호를 보낼 수 없다. 그러므로 생명체는 다채로운, 자신들만의 방식으로 의사소통을 한다. 전자에너지나 색소를 이용하기도 하고, 냄새로 화학정보를 송신하기도 한다. 저자는 '바이오커뮤니케이션'(Biocommunication)에 대해 이야기한다. 그리스어에서 유래한 바이오는 '생명'을, 라틴어에서 유래한 커뮤니케이션은 '메시지'를 뜻한다. 즉, 바이오커뮤니케이션은 '생명체들 사이의 활발한 정보 전달'이다.

의사소통이 필요한 건 인간 역시 예외는 아니다. 인간은 많은 환경 정보를 감지하고 받아들인다. 하지만 같은 언어를 구사한다고 하더라도 상대에 따라 전혀 다른 의미로 받아들일 수 있고, 그렇게 되면 그에 대한 반응도 전혀 달라진다. 그런 측면에서 본다면 자연의 생물들이 나누는 대화법에 비해 인간의 언어가 더 정확하다고 볼 수 없다. 이 때문에 인간은 종종 일상에서 정보 교환의 한계를 느낀다. 이에 대해 저자는 말한다. "이 책에 등장하는 생물들의 소통에 관한 비밀이 그걸 해결할 열쇠가 될" 것이라고. 320쪽, 1만8천원

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

[우리 아기가 태어났어요]신세계병원 덕담

"하루 32톤 사용"…윤 전 대통령 관저 수돗물 논란, 진실은?

'이재명 선거법' 전원합의체, 이례적 속도에…민주 "걱정된다"

연휴는 짧고 실망은 길다…5월 2일 임시공휴일 제외 결정