『삼국사기』에는 김춘추가 648년 당나라 태종을 만나 출병(出兵)을 요청하고 귀국길에 바다에서 고구려 순찰병을 만나 죽음의 위기에서 벗어난 일화가 나온다. 바로 수행원 온군해(溫君解) 이야기다. 그는 김춘추의 '고관(高冠)을 쓰고 대의(大衣)을 입고 배 위에 앉았다.' 순찰병은 그를 김춘추로 알고 죽이는 사이 김춘추는 달아났다.

『고려사』에도 비슷한 사연이 있다. 927년 대구 팔공산 자락 동수대전에서 후백제 견훤 군사를 만나 고려 태조 왕건의 군대가 포위돼 태조가 위기에 처했다. 이에 신숭겸(申崇謙)과 김락(金樂) 등이 죽음을 걸고 싸웠다. 특히 신숭겸의 용모는 태조와 매우 닮아 자신이 대신 태조 어가를 타고 싸우다 전사하는 사이 왕건은 무사히 피했다.

중국의 유명한 사례로 자객 예양(豫讓)이 있다. 그는 온몸에 옻칠로 아예 모습을 바꾸고 벙어리 흉내로 주군(主君)의 복수에 나서 지금까지 회자된다. 이처럼 변장과 변신으로 일을 도모한 사례는 역사에 흔하듯 독립운동가도 같았다. 경찰·헌병, 공식 또는 사설(私設) 보조원과 밀정, 끄나풀·앞잡이 등 일제 주구(走狗)의 독수(毒手)가 곳곳에 우글거리니 어쩔 수 없었다.

일제의 그물 감시망을 뚫고 펼친, 독립운동사에 남은 변장과 변신 사례는 일제 스스로 신출귀몰(神出鬼沒)이라 고백할 만큼 창의(創意) 만발이었다. 한국을 '영원히, 완전히 지배'하기 위해 쫓는 일제와, 식민에서 벗어나려다 쫓긴 뭇 애국지사의 생사를 건 사투는 광복으로 마침내 멈췄으나 조국이란 '임'(주군)을 위한 그 희생은 너무나 컸다.

◆곶감'군밤'채소장수로 꾸미기도

일제 때 한국인 탄압 수단은 경찰과 헌병의 총칼·폭력·고문이었다. 특히 일제는 한인 경찰을 앞세우는 이이제이(以夷制夷)로 한국 사회 분열까지 노렸다. 일제는 법을 잣대로 탄압의 고문과 악행의 틀을 만들고, 집행은 한국인에게 맡겼다. 손에 피를 묻히고 원망을 듣는 일은 한인 앞잡이의 몫이고, 맨 앞자리에 경찰이 섰다. 오죽했으면 '울던 아이도 순사 소리에 울음 그친다'는 말이 전설처럼 전할까. 그래선지 한국 경찰사(史)는 임시정부 경찰의 전통(傳統)을 정통(正統)으로 다루며 일제 경찰 행정란은 엉성하다.

한편 일제는 한국인의 '변통자재'(變通自在)하고 '변전역행'(變轉逆行)하며 '대담부적'(大膽不敵)한 '신출귀몰'(神出鬼沒)의 모습을 기록했다. 독립운동가 탄압 전담 고등계 경찰의 비밀 참고서로, 조선총독부가 1934년 펴낸 『고등경찰요사』(경북경찰부 편찬)와 고등경찰의 공적 기록집인 『조선사상범검거실화집』(1946년 발간), 독립운동판결문 등에는 애국지사의 변장 모습이 여럿 남아 있다.

'간도이주유랑농민(이종암), 군고구마상·걸인(乞人)·걸식(乞食)·빙행상(氷行商)·생선상(조선공산당 관련), 곶감장사꾼(우재룡), 광부(백정기), 군밤장사(이재명), 매약행상인(장진홍), 바나나장수(강달영), 백립 상복(白笠喪服·권오설), 방갓에 초신의 상주(이수택·우재룡·김원식), 서적행상(장진홍), 스님(김상옥), 야채상·채소장수·양복차림 일본인(윤봉길·이봉창), 잡화행상(박상진 유세대), 전기수리공(김상옥·김익상), 좁쌀장수(김구), 중국인(박재혁·나석주), 중국인노동자(나석주), 중국여인(상해 한인여성), 파립옹(破笠翁·김가진), 차부(車夫·김수민), 호떡장수(송두환 조카 송상욱)….'

◆김구 망명 전 국내서 좁쌀장수로

일제 기록과 국가 공훈록, 김구 회고록 『백범일지』 등을 통해 파악한 변장과 변신 기록은 다양하다. 또 뭇 애국지사 문집과 평전 등도 살피면 시시각각의 변장술은 무궁무진할 것이다. 이는 촘촘한 감시망을 피해야만 했던 애국지사들의 숙명이요, 필사의 몸부림을 생생히 증언하는 흔적이다. 조각처럼 파악된 많은 변장에서 당시 시대를 읽을 수 있다. 일제의 민족 차별로 배우지 못하고 가난한 한국인의 모습이 대략 드러난다. 2,000만 인구의 80%가 농민이고, 그 80%가 소작·소규모 자작농이고, 그 농민 90%쯤 문맹(文盲)이니 변장 역시 그런 대부분의 한인 모습을 닮지 않을 수 없었으리라.

고종 아들 의친왕 이강(李堈)도 이름을 바꾸고(변성명) 상주(喪主)차림으로 변장, 1919년 11월 9일 탈출하려 국경을 넘었으나 일경에 붙잡혔다. 대한제국 관료 김가진(金嘉鎭) 역시 같은해 허름한 노인 옷차림 변장으로 기차 타고 월경(越境)에 성공, 망명했다. 그는 뒷날 임시정부 발간 『독립신문』(1919년 11월 4일)에 망명 한시(漢詩)를 썼는데 오늘까지 전한다.

'나라가 깨어지고 임금이 죽고 사직이 기울었건만/…/늙었지만 마음은 여전히 하늘을 뚫을 의지가 있으니/한 번 힘차게 날면 만 리 길을 가리다//…/천지에 그물을 쳤지만 귀신처럼 벗어났다네(天羅地網脫如神)/삼등 열차를 탄 사람을 누가 알겠는가/찢어진 삿갓에 허름한 옷을 입었으나 옛적에는 대신이었다네(破笠麤衣舊大臣).'

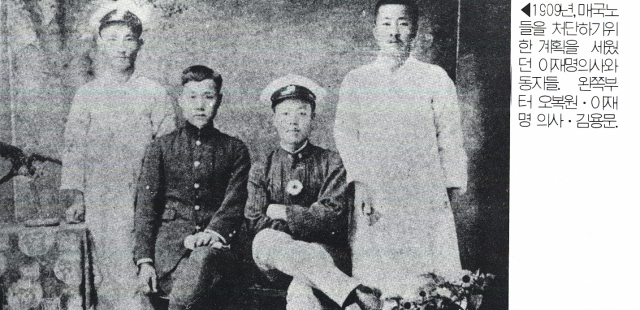

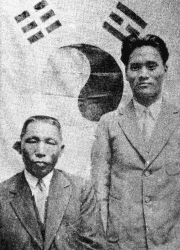

백범 김구(金九)는 1919년 상해 망명 전 국내에서 좁쌀장수로 변장했다. 1909년 매국적 처단에 나선 이재명(李在明)은 군밤장수로 변장, 명동성당 앞에서 이완용을 암살하려다 실패했다. 1917년 이종암(李鍾岩)은 유랑농민복에 삼등열차를 타고 옛 대구은행의 거액을 숨겨 갖고 1918년 국경 건너 1919년 의열단에 참여, 부단장으로 활동하다 순국했다.

1915년 대구 달성공원에서 결성된(대한)광복회 박상진(朴尙鎭) 총사령은 행상으로 유세대 동지를 포섭했고, 그 지휘장 우재룡(禹在龍)은 곶감장수·상주로 변장, 경찰을 피했다. 1927년 조선은행 대구지점 폭파에 나선 장진홍(張鎭弘)은 서적행상·매약행상으로 변신했고, 1926년 6·10만세운동의 주역 권오설(權五卨)은 흰 삿갓에 상주복을 입고 감시의 눈초리를 피했으나 잡혀 일경의 고문으로 숨졌다.

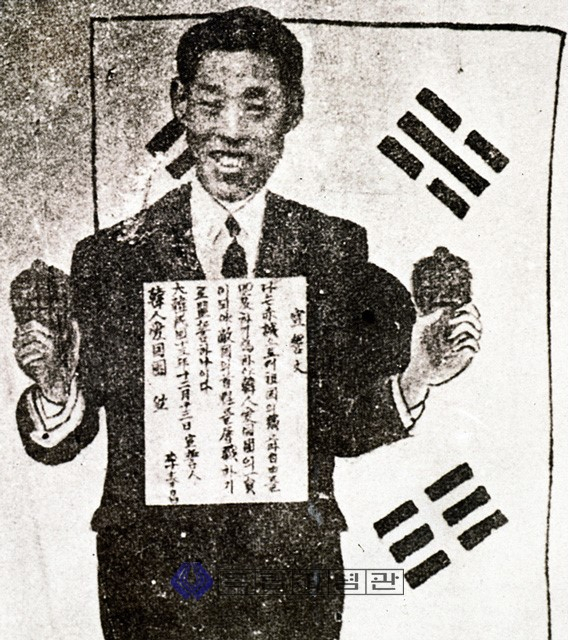

이봉창·윤봉길은 일본인, 나석주·박재혁은 중국인으로 변장해 다녔고, 1923년 종로경찰서에 폭탄을 던진 김상옥은 총격전 끝에 도주해 스님복으로 변장, 은신하기도 했다. 비록 성공과 실패가 엇갈렸지만 이런 변장·변신으로 독립운동에 나서 일제와 맞선 선열의 활동은 길이 빛날 광복의 서광이었다.

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'