『삼국유사』에는 신라 원효스님이 중국 당나라 암호를 풀어 김유신 장군의 병사들 목숨을 구한 이야기가 전한다. 김유신이 고구려 출병 당군(唐軍)과 만날 일로 연락한 결과, 소정방은 종이에 송아지(독·犢)와 새끼 봉황새(란·鸞)의 그림을 보냈다. 김유신이 그림의 뜻을 몰라 원효스님께 묻자 '서둘러 철수하라'는 뜻이라며 철병(撤兵)을 권했다. 신라군은 앞다퉈 강을 건너 고구려군의 추격을 피해 큰 화를 면했다.

난독(鸞犢)의 암호 사연이 얽힌 김유신과 태종 김춘추, 원효스님은 서로 혼인의 인연을 맺은 사이로 통일과정에서 함께 돕고 보살폈다. 원효스님은 그림을 보고 화독화란(畵犢畵鸞)의 출처가 떠올라 '화독'과 '화란'을 반절음으로 해석해 보니 '혹환' 즉 '속환'(速還)의 뜻임을 깨닫고 서둘러 철수하라고 독력해 김유신 병사를 구했다. 송아지와 난새는 어미와 떨어져 사는 동물인 만큼 원효스님의 해석은 그럴 듯했다.

암호(暗號)는 전쟁터처럼 우리 독립운동사에서도 널리 쓰였다. 특히 한글 자모(子母)를 이용한 암호가 많았고, 감옥 안에서 벽(壁)을 두드려 정보를 퍼뜨리는 '벽치기전보' 등 기발한 통신법도 등장했다. 신라 설총이 이두로, 조선 세종이 한글로 백성의 새로운 소통법을 창조했듯이 독립 투사 역시 독립전쟁에서 자연스럽게 암호의 비밀 통신수단을 개발했으니 평가받을 만하다. 독립 투쟁사에 창의로운 비밀 통신술이 빛나는 까닭이다.

◆한글암호, 독립투사의 입이 되다

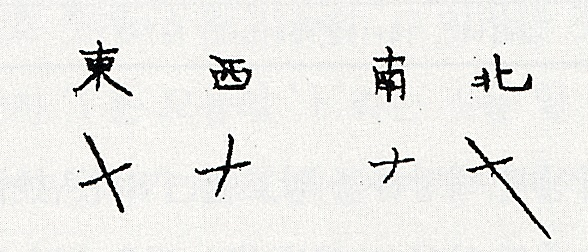

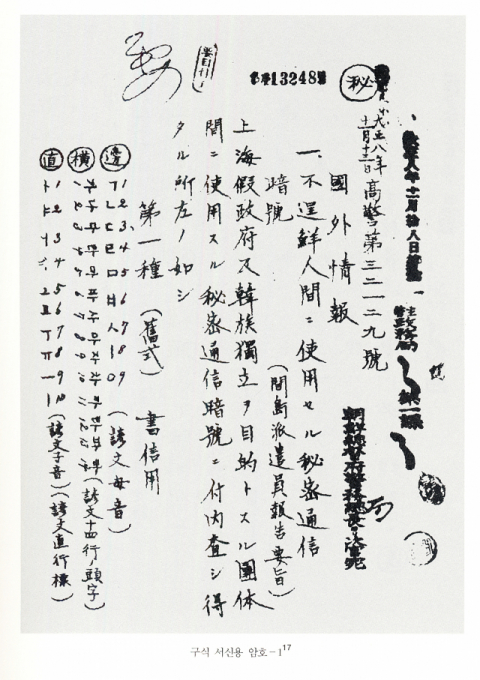

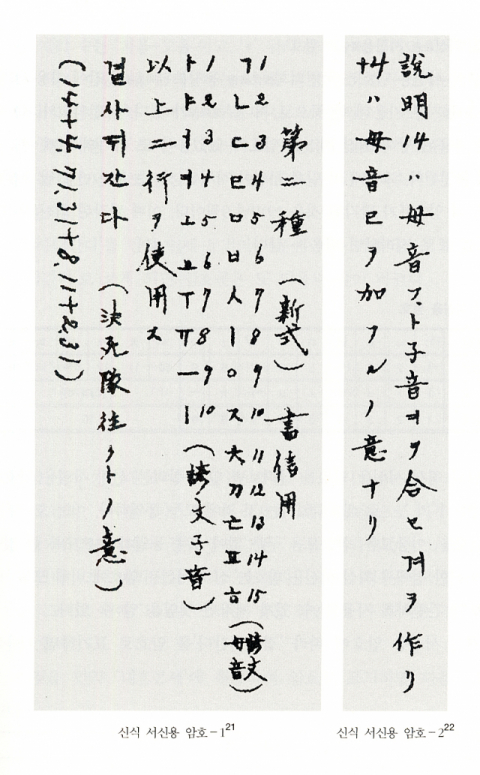

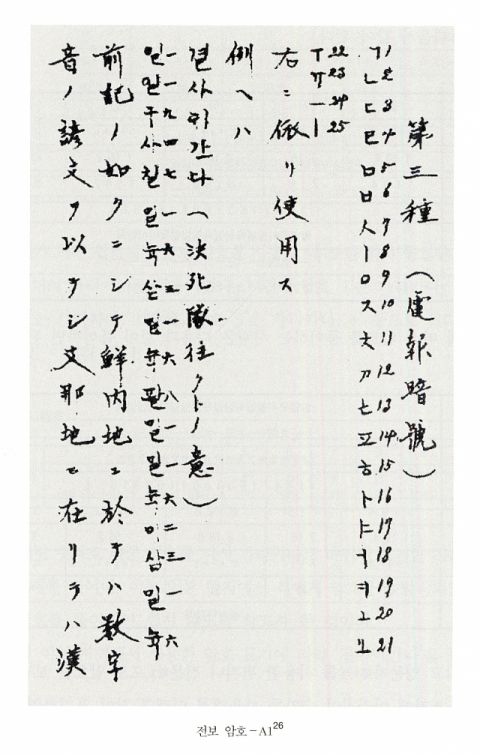

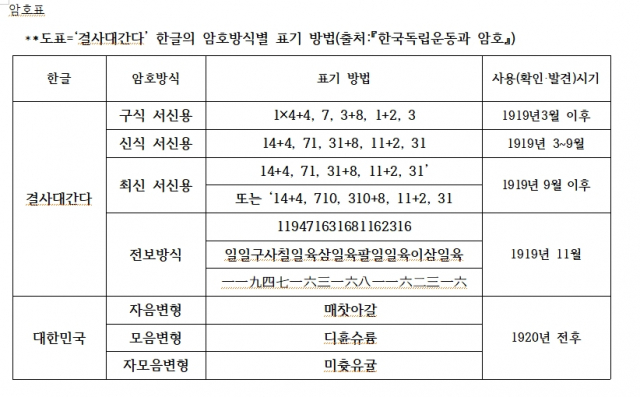

국가보훈처의 독립운동가 공훈록 등에는 수시로 암호가 등장한다. 일제는 경찰·밀정 등을 통해 수단과 방법을 가리지 않고 독립운동 암호 정보를 파악했다. 이렇게 얻은 암호를 분석, 독립투사의 추적과 감시에 나선 사례는 많다. 국사편찬위원회 자료를 바탕으로 연구(이은영, 『한국독립운동과 암호』)된 독립운동 세계의 암호 일부를 살펴보자. 먼저 1919년 3·1운동 이후 사용한 구식(舊式) 서신용(書信用) 암호는 한글 자모음을 숫자 등으로 바꿔 썼는 데, 일제는 ①제1종 암호라 불렀다. 이를 변형한 ②제2종 신식(新式) 서신용 암호도 있었고, 다시 변형된 ③최신(最新) 서신용 암호도 등장했다. 이들과 다른 전보(電報) 형태로는 ④3종 전보암호도 존재했다. 한글 암호는 진화를 거듭했고, 일제는 추적해 이를 기록하고 저들끼리 공유했다.

'결사대간다'를 암호로 할 경우, ①구식은 '1×4+4, 7, 3+8, 1+2, 3'으로 표기했으나 ②신식은 '14+4, 71, 31+8, 11+2, 31'로 썼다. 또 ③최신 암호로는 '14+4, 71, 31+8, 11+2, 31' 또는 '14+4, 710, 310+8, 11+2, 31'의 형태였고, ④전보암호로 하면 '119471631681162316'으로 표기했다. 특히 전보암호는 아라비아 숫자 표기 외 국내용의 한글로 '일일구사칠일육삼일육팔일일육이삼일육', 중국용의 한자로 '一一九四七一六三一六八一一六二三一六'으로 구분, 표기해 용도를 넓혔다.

일제의 암호 추적이 치열할수록, 독립투사 역시 새 암호 개발에 필사의 노력을 쏟았다. 1920년 전후에 쓰인 ①자음 변용 암호와 ②모음 변형 암호 그리고 ③자모음 변형 암호는 바로 그런 배경을 갖고 있다. '대한사람'을 이런 방식으로 표기하면 ①자음 변형은 '매찻아갈', ②모음 변형은 '디휸슈륨', ③자모음 변형 경우 '미츗유귤'이 되는 새로운 표기 방식이었다.

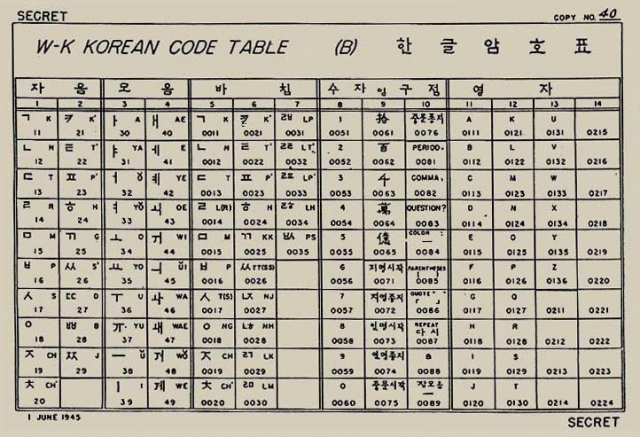

독립운동의 암호사(史)에서 1945년 2차대전 참전과 함께 일제 격퇴와 한국 상륙을 대비해 개발한 한글 무전 암호표는 특기할 일이다. 자음(19개)과 모음(20개), 받침(25)의 숫자를 조합한 이 암호표는 광복군 출신 23세 김우전이 중국 운남성 곤명시에서 한달 여만에 만든 무전 통신용 특수암호표였으나 일제의 갑작스런 무조건 항복으로 빛을 보지 못하고 물거품으로 세상에 묻혔으니 한탄스럽다.

다른 암호 용례도 많다. 1937년 평양의 비밀결사 열혈회의 김덕윤 등은 이름 대신 한글 문자 한자씩 암호로 삼아 불렀다. 1930년 전남 광주의 조아라 등 여학생 비밀결사 백청단 단원들은 암호를 새긴 은반지로 비밀을 지켰다. 이밖에 문장에서 몇 글자씩 건너 뛴 글자로 암호를 파악하는 격자(隔字)방식(4, 8격자 등), 같은 위치에 뚫힌 구멍을 맞대 암호를 파악하는 통공색자(通孔索字)방식도 쓰였다.

◆입을 막자 벽전보로 소통하다

대구 출신의 독립운동가 이인 변호사는 "형무소에 몇 달을 있다보니 '벽 두드리는 암호'도 익숙해지고…누가 어느 방에 있는지쯤은 알게 마련이다"며 회고록 『반세기의 증언』(1974년)에서 감옥 내 소통법을 기록했다. 일제가 감옥에서 침묵을 강요하자 독립 투사는 '벽치기전보'라는 새로운 소통법을 개발한 배경이다.

사람의 오각(五覺) 가운데 청각과 촉각을 이용한 벽전보(壁傳報) 또는 통벽(通壁), 타벽통보(打壁通報)는 손으로 감옥 벽을 두드려 '소리'를 '문자'로 바꿔 소식을 전하는 신기술 암호다. 1910년대 일제 감옥에서의 벽전보 암호는 중지(中指), 주먹, 손바닥으로 벽을 치는 횟수와 중지, 주먹, 손바닥 소리를 이용해 자모전달을 하는 방식이다. 이는 쉬운 한글의 장점과 과학성이 낳은 결과로 평가된다.

벽전보 경우 손과 손바닥, 손톱으로 자음 'ㄱ~ㅎ'까지, 모음의 'ㅏ~ㅞ'까지 전할 수 있었다. 실제 1932년 5월 1일 서대문형무소 수감자들의 단식투쟁, 1932년 7월의 재소자 소동에 따른 재판 중지 등도 벽전보의 전파 결과였다. 벽전보의 전파력은 순식간이라 수감자 단체행동도 가능했다. 조선은행 대구지점 폭탄사건의 주인공 장진홍이 대구형무소에서 수감 중 1930년 6월 5일 밤 자결 순국하자 1,000여 명의 수감자들이 항의 시위를 벌인 일도 바로 벽전보의 영향이 아닐까 짐작된다.

통벽 암호는 수감자들이 자연스럽게 배웠고 또 전수됐다. 1932년 상해 윤봉길 의사 폭탄투척 사건 이후 검거된 안창호(安昌浩)도 서대문형무소에서 옆방의 독립투사 김정련에게 통벽 방법을 몰래 배웠다는 기록도 있다. 1941년 3월 춘천중학교 3년 재학중 독서회 사건으로 붙잡혀 서대문형무송에 갇힌 이란(李欄)도 수감돼 벽전보 소통법을 배웠다. 광복 때까지 감옥 통벽 암호가 명맥을 잇게 된 까닭이다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'