『조선왕조실록』 태조 7년(1398) 6월 13일자에는 고려사람 문익점 생전활동 등의 이야기가 나온다. "…문익점(文益漸)이 졸(卒)하였다.…진주 강성현 사람이다.…이공수의 서장관이 되어 원(元)나라 조정에 갔다가, 장차 돌아오려고 할 때에 길가의 목면(木緜) 나무를 보고 그 씨 10여 개를 따서 주머니에 넣어 가져왔다.…"

『조선왕조실록』 현종 9년(1668) 4월 13일에는 "강항은 영광(靈光)에 살았으며…일본으로 잡혀가서는 몰래 납서(蠟書)로써 왜적의 동태를 알렸으며…"라는 기록이 나온다. 임진왜란 때 왜적에게 포로로 일본에 끌려간 강항이 포로의 몸으로 적진 상황을 밀랍(蜜蠟)에 밀서(密書)를 넣어 보낸 내용이다. 밀랍 속에 비밀 편지를 몰래 넣어 보냈으니 누가 알았으랴.

목화씨를 주머니에 넣고 와서(속설에는 '붓대롱'에 숨겨 갖고 왔다고 함) 온 나라에 퍼뜨린 문익점이나 포로의 몸이지만 납서로 몰래 적의 동향을 알린 강항처럼 나라 위한 은닉(隱匿)의 마음은 같다. 그들처럼 항일 투사들도 독립운동을 하느라 일찍부터 기발하고, 과학까지 동원한 온갖 은닉 방법을 터득했다.

[{IMG02}]◆책 표지·천장·종이노끈에 숨겨

조선공산당 재건 전북위원회사건으로 1932년 2월 16일 김철주 등이 검거되고 이후 1934년 9월까지 약 300여명이 조사받고 42명이 전주지방법원에서 유죄판결을 받았다. 이것이 전남북과 경남북·충남·경기도의 6개 도에 걸친 조선공산당 재건계획사건이다.

1931년 3월 5일 전북 전주읍 전일(全一)정미소 노동자 40여명의 파업 쟁의로 시작된 이 사건에서 경찰은 이들 검거를 위해 노동자와 걸인, 바나나장수와 엿장수, 장작장수 등 여러 모습으로 위장과 변장에 나섰다. 그러다 1932년 2월 6일 길 가는 한 청년을 붙잡아 경찰서에서 취조했다.

마침 청년의 모자 속 테 안에 숨긴 공산주의 선전의 '불온(不穩) 글귀'가 적힌 종이 쪽지를 발견, 사건의 단서를 찾았고 마침내 지도자 김철주를 잡았다. 하지만 범죄를 입증할 증거품을 확보하지 못했다. 증거품은 전북 전주읍 상관면 대성리 마을 뒤 산속 무연고 무덤에 감추었기 때문이다.

그러나 유치장 속 김철주 지시로 김동주가 심야에 지게를 지고 무연고 무덤 수풀을 헤치고 꺼낸 백포(白布)로 싼 보퉁이 2개를 다른 곳으로 옮기려다 들키고 말았다. 김동주를 미행한 경찰이 백포를 헤치니 백골(白骨) 대신 증거품이 나와 그들 꿈은 좌절됐다.

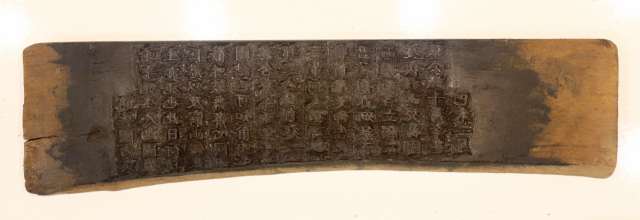

항일 투사의 은닉은 기발했다. 1920년 9월 만주의 김좌진과 조종환 등 6명의 독립운동단체 대표는 서울의 양기탁 등 9명에게 군자금을 요청하는 비밀문서를 조종환의 동생 조성환 앞으로 미술책 4권의 소포에 넣어 보냈다. 그 한 권의 책 표지 속에 '글이 가득 찬 얇은 종이 8개'를 넣었다. 일제 눈을 피하기 위한 고육책이었다.

1921년 임시정부에서는 서울의 한 고관 출신에게 군자금 출연 명령 서류를 선물로 포장한 소포의 괘축(掛軸·거는 족자) 속 틈새에 숨겨 보냈다. 또 1926년 서울 도염동의 이동규는 집의 변소상하(便所床下)에 위조지폐를 감췄고, 1928년 중앙고보 온낙중(溫樂中) 교사는 집의 천장에 활동 자금을 숨겨 경찰 눈을 피했다.

1919년 파리장서운동 때는 조선국권회복단 통령 윤상태는 대구에서 장서를 영문으로 번역하고 이를 잘라 종이노끈으로 만들어 몰래 상해로 보냈다. 경북 성주 3·1운동 때 배포된 '통고국내문'은 인쇄하면서 당시 초전면 백세각 부근 봉강서당 내 흥효당의 청목(廳木·청마루창 나무) 가운데 한 장을 떼어내 이용했는 데 인쇄 뒤에 다시 마루창에 맞춰 경찰 눈을 피했다.

◆소금물 사용 불 쬐어야 글씨 나타나

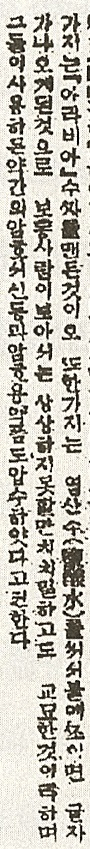

(대한)광복회는 군자금 모집 등 관련 서류를 소금물로 써서 불에 쬐어야 글자가 나타나게 했고 서류는 끈으로 꼬아 전달하거나 지팡이 속에 숨겼다. 김동호 강원도지부장 재판기록에는 "백지(白紙)에 염수(鹽水)를 먹여 인명부를 만들어 경성에서 박상진(총사령)에게 제출하고 박상진 등은 이를 중국으로 부친 것"이란 증언과 명단을 중국의 손일민 회원에게 "가늘고 짧은 종이에 기입하고 새끼처럼 꼬아서 건네주었다"는 내용이 있다.

1930년 4월 9일 『동아일보』 보도도 비슷하다. 신문은 독립운동 때 쓰인 암호 방식을 거론하며 "…한 가지는 염산수(鹽酸水)를 써서 불에 쪼이면 글자가 나오게 된 것으로 보통사람이 보아서는 상상하지 못할 만치 치밀하고도 교묘한 것"이라고 보도했다.

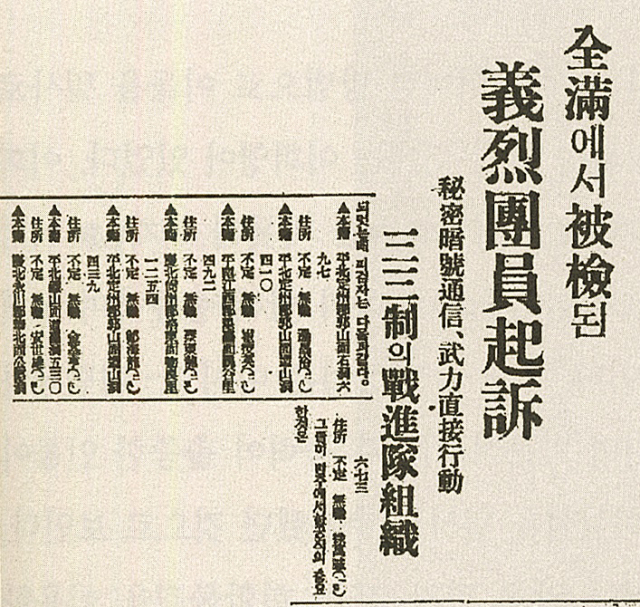

『동아일보』 1936년 3월 20일자에도 의열단(단장 김원봉)의 은닉 방법과 관련해 "…푸레파이프를 녹인 것으로 써야 할 것. 또 본부로부터 노후다링을 사용한 통신이 있을 때는 정제 탄산조달(炭酸曹達)을 발라 글자가 나타나도록 할 것…"이라 보도했다.

노후다링, 즉 나후다링(나프탈렌)을 쓴 통신 경우 정제된 탄산조달 곧 탄산소다(탄산나트륨)를 바르면 글자가 나타나므로 이런 방법을 통해 통신 내용을 확인하라는 지시였다. 나프탈렌으로 글을 쓰고 탄산소다를 발라 이를 확인하는 치밀한 은닉은 앞서 언급한 염산수 이용처럼 과학을 동원한 교묘한 방법으로 첨단의 사례이다.

독립운동의 암호 연구자료(이은영의 『한국독립운동과 암호』)에는 중국 상해에 배달된 『동아일보』를 활용한 은닉 사례도 소개돼 있다. 산성 신문인 탓에 페놀프탈레인 용액으로 쓰인 글자는 투명해서 겉으로 아무런 표시가 나지 않고 소다 섞은 물을 적시면 빨간 글자가 드러나는 점을 이용, 신문지에 지령을 써서 남경지역 독립운동가에 보냈다는 내용이다.

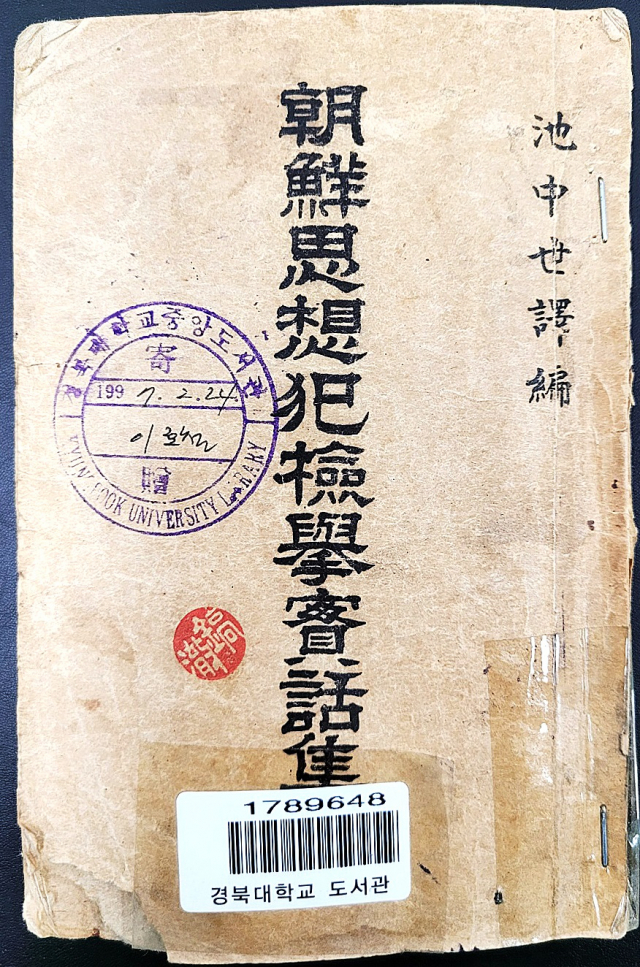

독립운동의 은닉 방법을 모두 다 알 수는 없지만 일부 일제 자료는 남아 있다. 1936년 전후, 전국 4개 도(道)경찰부와 전국 17개 경찰서의 경찰 20명(일인 14명, 한인 6명)이 남긴 독립운동가 검거 성공담(실패담)의 수기집이 그렇다. 1946년 8월 15일 서울시공무원 지중세가 역편(譯編)한 『조선사상범검거실화집』은 독립운동가의 처절했던 은닉의 몸부림 일부를 알게 한다.

이런 단편의 은닉의 사례는 독립 투사들이 감시와 밀고의 그물망을 벗어나려 절치부심한 생생한 증거이다. 감시가 심할수록 은닉도 기발하고 정교해야 했으니 그들 고민을 알 만하다.

당시 의술만 발달했으면 김진명의 소설 『무궁화꽃이 피었습니다』 속에 등장하는 재미 한인 핵물리학자가 다리뼈 속에 원자탄 설계도를 감춰 한국 대통령에게 몰래 전하고 의문의 죽음을 맞은 것처럼, 독립 비밀 문서를 그렇게라도 전하는 뜨거운 조국애의 순국 희생 사연도 남았으리라.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착