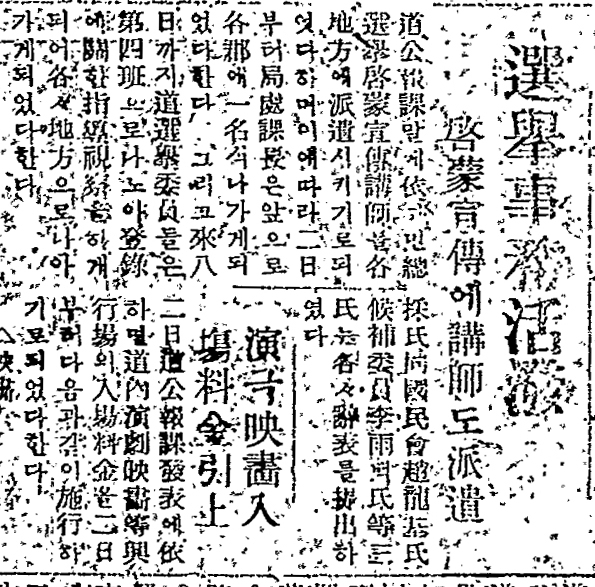

'도 공보과 말에 의하면 총선거 계몽선전 강사를 각 지방에 파유 시키기로 되었다 하며 이에 따라 2일부터 국·처‧과장은 앞으로 각 군에 1명씩 나가게 되었다 한다. 래 8일까지 도 선거위원들은 제4반으로 나누어 등록에 관한 지도 시찰을 하게 되어 각각 지방으로 나가게 되었다 한다.' (매일신문 전신 남선경제신문 1948년 4월 3일 자)

'낫 놓고 기역 자도 모른다'는 빛바랜 옛말이 되었다. 도시에서 자란 아이들은 기역 자와 비슷하게 생긴 낫을 본 적이 없다. 그러니 이 말이 글자를 모르는 사람을 빗댔음을 알 리가 없다. 게다가 지금은 글자를 모르는 사람을 찾을 수 없으니 이 말은 더는 쓰임새가 없어진 셈이다. 반세기 전만 하더라도 낫 놓고 기역 자를 모르는 까막눈은 흔하디흔했다. 군대에 간 아들이 보내온 편지를 가슴에 안고 글자를 아는 동네 사람을 찾아다녔다는 얘기는 그리 오래된 일이 아니었다.

문맹자를 줄이려는 시도는 해방 직후부터 쭉 이어졌다. 농민과 부녀자, 노동자 중에서 글자를 모르는 경우가 많았다. 교육 당국은 성인 대상의 강습소를 곳곳에 열어 한글 교육에 나섰다. 해방 이듬해 대구에서만 150여 개의 강습소가 생겼다. 공장에서는 공민학교를 개설하고 소학교에서는 야학을 열었다. 그렇다고 문맹자가 눈에 띄게 줄지는 않았다. 당국의 허술한 교육 방법 못지않게 주민들의 저조한 참여 때문이었다. 당장에 끼니 걱정을 해야 하는 상황에서 글자를 배우는 시간이 달가울 리 없었다. 글자를 깨치는 일보다는 농삿일이 급했다.

당국으로서는 고민이 이만저만 아니었다. 코앞에 선거가 다가오자 발등에 불이 떨어졌다. 독립 국가를 세우는데 선거는 필수였다. 하지만 글자를 모르면 겉치레 투표가 될 우려가 있었다. 한글 교육 예산을 편성하고 교사와 학생까지 동원했다. 경북도는 1948년 제헌의원을 뽑는 5·10 총선거를 앞두고 강사를 각 지역으로 보냈다. 이들은 글자를 모르는 후보자들의 선거 등록 업무를 돕고 주민들이 투표에 참여할 수 있도록 도우미 역할을 했다.

문맹자가 적지 않았던 그 시절의 선거 출마자의 포스터는 단순했다. 이름과 작대기 모양으로 기호를 나타냈다. 기호에 따라 작대기를 하나씩 더 붙여나갔다. 글자를 모르는 사람들에게 작대기 모양은 후보를 구분할 수 있는 손쉬운 방법이었다. 이름이나 기호가 아니라 작대기 개수로 손가락 개수와 맞춰 한 표를 호소했다. 그러니 지금처럼 후보를 알리는 세세한 프로필은 언감생심이었다.

후보를 제대로 모르면 투표율이 낮아야 했지만 그렇지는 않았다. 해방 이후 첫 민주주의 선거라고 할 수 있는 제헌의원을 뽑는 선거의 투표율은 90%를 넘었다. 유권자라고 아무렇게나 투표를 할 수 없었다. 투표인으로 사전등록을 해야 했다. 그리고는 동네별로 일일이 투표 여부를 확인받기도 했다. 문맹자가 많은 것과는 별개로 투표율이 높았던 이유였다.

우리나라의 문맹자는 어느 정도였을까. 일제강점기의 조사통계지만 1930년의 문맹률은 80%에 이르는 것으로 조사됐다. 총 2천43만 명에 이르는 조선의 인구 중 문자를 아는 사람은 4백54만여 명에 불과했다. 문자를 아는 국민 가운데 한글만 아는 사람은 3백만 명을 갓 넘었다. 일제는 차츰 일본어를 강요하면서 한글만 아는 경우는 지식인의 범주에서 떼어냈다. 말하자면 일본어를 알아야 문맹자가 아닌 것으로 간주했다.

해방 이후의 문맹자 수는 조금씩 줄기 시작했다. 해방 이태 뒤 경북도는 5만 명의 문맹자를 대상으로 한글 강습을 한다고 발표했다. 글자를 아는 사람이 늘면서 영화에도 한글 자막이 늘어났다. 하지만 그 이후에도 문맹자 감소는 더뎠다. 1960년대 초에 문맹자가 150만 명으로 추산되었고 그 뒤 20년이 지나서야 문맹자가 사실상 없어졌다.

내일은 575돌 한글날이다. 글자를 몰라 작대기 개수에 따라 투표했던 일은 까마득한 옛일이 되었다. 까막눈은 사라졌다. 지금은 누가 뭐래도 자신이 보고 싶은 것만 보는 경우가 다반사다. 까막눈은 사라진 걸까.

박창원 톡톡지역문화연구소장‧언론학 박사

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

한덕수 "24일 오후 9시, 한미 2+2 통상협의…초당적 협의 부탁"