『조선왕조실록』의 세종 25년(1443) 12월 30일 기사에서 "이달에 임금이 친히 언문(諺文) 28자(字)를 지었는데…"라며 한글 창제 사실을 적었다. 또 세종 28년(1446) 9월 29일에는 "나랏말이 중국과 달라…우매한 백성들이 말하고 싶은 것이 있어도 마침내 제 뜻을 잘 표현하지 못하는 사람이 많다"며 한글 창제 까닭을 밝혔다.

그리고 1894년 11월 21일자 『승정원일기』에서 고종은 "법률·칙령은 모두 국문(國文)을 기본으로 하고 한문(漢文)으로 번역을 붙이거나 혹은 국한문으로 혼용한다"며 한글을 나랏말 즉 국어로 선포했으니 1894년 갑오개혁으로 한글이 국어가 된 셈이다.

한글이 국어(國語)가 되고 곧 한글 전용 『독립신문』도 1896년 창간됐고, 이후 신문은 소식 전파 매체로 자리를 잡았다. 특히 1907년 국채보상운동 당시 뭇 신문 협조로 2천만 백성 가운데 40만명이 동참하는 기적을 일궜다. 이처럼 신문은 항일 독립운동에서 빼놓을 수 없는 만큼 독립운동 전파와 민족혼을 일깨우는 매체가 됐다.

◆독립신문, 항일 씨앗 뿌려

우리나라 민간 신문의 효시가 된 『독립신문』을 창간한 서재필(徐載弼대한민국장) 박사는 한문을 모르는 대중과의 소통을 위해 한글 전용에다 띄어쓰기, 쉬운 한글 쓰기로 한글 발전에도 크게 기여했다. 『독립신문』을 통한 국민 계몽에 나서는 등 외세 침탈을 막는 데 힘을 기울인 그는 미국과 한국을 오가며 독립운동을 펼쳤다.

특히 그는 미국에서도 1919년 8월 월간지 『한국평론』을 발간하고 주필로 활동하며 온 세계에 한국의 독립 필요성을 강조하고 독립운동을 전파했다. 그는 재정난으로 『한국평론』의 발간을 1921년 12월 중단할 때까지 달마다 한국의 독립 주장과 독립운동을 세계인에게 알렸다. 그는 신문으로 독립운동의 씨앗을 뿌린 셈이었다.

그의 『독립신문』은 독립협회 기관지로 1896년 4월 7일 태어나 비록 1899년 12월 4일 폐간되는 운명이었지만 꼭 20년이 지난 1919년 4월 11일 중국 상해 임시정부 수립과 함께 8월 21일 임시정부 기관지로 발행되면서 다시 세상에 빛을 보게 됐다. 물론 처음엔 주 3회 발행에 제호도 『獨立(독립)』이었지만 그해 10월 25일자 22호부터 『獨立新聞(독립신문)』으로 고쳤다가 1924년 1월 1일자 175호부터 한글 『독립신문』의 제호로 다시 선보였다.

그러니 서재필의 『독립신문』 한글 제호는 25년만에 되찾았다. 또 임시정부 『독립신문』은 재정난 등의 고난 속에서도 계속 발행됐다. 그러나 임시정부가 상해에서 항주(杭州) 등을 거쳐 중경(重慶)으로 옮기고 악재가 겹쳐 1926년 11월 30일 제198호로 발행을 멈췄다. 그러다 1943년 6월 1일 중경에서 중문판(中文版)의 재창간호를 냈으나 1945년 7월 20일까지 7호 발간에 그쳤다. 1896년 4월 7일 시작된 『독립신문』 역사가 끝날 때까지 47년 세월 명맥을 이었으니 독립운동사에 남긴 족적은 충분히 평가받고도 남는다.

◆중국·연해주에도 다양한 매체

일찍부터 발달된 우리 인쇄술은, 세계에서 가장 오랜 목판인쇄물로 신라 석가탑에서 발견된 『무구정광대다라니경』(751년 신라 경덕왕)과 세계 최고(最古)의 금속활자로 찍은 『직지심체요절』(1377년 고려 우왕)이 증명하고 있다. 선조의 앞선 인쇄술을 바탕으로 조선 조정에서는 오늘날 관보(官報) 성격의 『조보(朝報)』도 펴낸 까닭이다.

조정 정책의 기록과 함께 전파 및 홍보 역할까지도 했던 조선 『조보』는 이후 선조시절 민간에서도 잠시나마 유통됐지만 정부 금지(이를 언론탄압을 보면, 우리나라 최초 신문언론 탄압 사례)로 중단되고 말았다. 이런 오랜 인쇄물 간행 역사를 가진 만큼 일제 탄압과 금지에도 신문과 잡지 등을 통한 독립운동은 자연스럽고 막을 수 없었다.

1919년 31만세운동 당시 '지하신문'인 『(조선)독립신문』은 그런 증거이다. 3월 1일 당일 서울에서만 1만매가 뿌려진 이 신문은 보성사 이종일 사장 기획으로 발간됐고, 시위 참가자에 의해 전국으로 퍼졌고 만세운동을 크게 고무시켰다. 재판에서도 "『(조선)독립신문』을 본 적 있느냐"는 질문이 잦았을 만큼 '지하신문'의 위력은 대단했다.

게다가 일제는 비록 이종일 사장을 붙잡고 보성사를 폐쇄했지만 신문은 경성서적조합 사무소 등을 통해 계속 나와 27호까지 발행됐다고 한다.

특히 『(조선)독립신문』 외에도 서울에서 26호까지 나온 『국민신보』를 비롯, 만세운동 당시 전국 곳곳에서 여러 달 동안 크고 작은 신문이 개인과 단체 등에 의해 여러 곳에서 발간됐으니 일제도 어쩔 수 없었다.

이처럼 신문 등을 통한 독립운동 전파와 확산은 나라 밖에서도 마찬가지였다. 대한민국임시정부기념사업회의 2018년 파악 자료(한시준)에 따르면 중국 관내(關內·만주 제외한 본토 쪽)에서 펴낸 신문·잡지만도 『독립신문』을 비롯해 『혁명공론』과 『진광』, 『민족혁명』, 『남화통신』, 『조선의용대』, 『한민』, 『한국청년』, 『광복』 등 74종이었다.

또 러시아 연해주에서도 『해조신문』과 『권업신문』, 『대동공보』, 『선봉』 등이, 미주(美洲)에서는 『신한민보』와 『국민보』, 『독립』 등 다양한 신문과 잡지들이 쏟아져 독립운동을 도왔다.

만주 봉오동 전투에서 이긴 홍범도부대는 『군정보신보(軍情報新報)』 호외를 냈다는 기록 등에 미뤄 더 많은 신문·잡지 등 인쇄물이 발간됐을 것이다.

대구경북 인물 가운데는 성주 김창숙(金昌淑·대한민국장)이 중국에서 『사민일보(四民日報)』 신문과 잡지 『천고(天鼓)』의 공동발행인으로 참여했다.

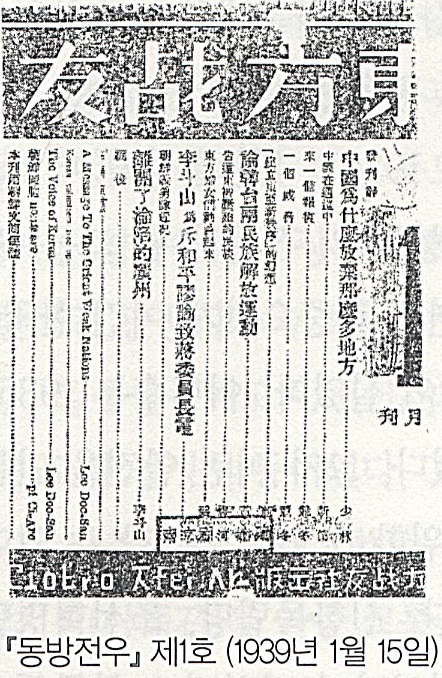

또 대구 달성 출신 독립운동가 이두산(李斗山·미서훈)은 두 아들과 망명, 중국에서 『동방전우』 잡지와 『조선의용대(통신)』 제작 참여와 기고 등으로 중국과의 연대 활동과 독립운동을 펼쳤다. 『조선의용대(통신)』에는 경북 성주의 한국광복군 출신 한지성(韓志成·미서훈)이 중국어판 주편(主編)으로 활동했다. 대구상업학교를 나온 한지성은 1943년 영국군과 대일(對日) 합동작전인 인면전구(印緬戰區·인도와 미얀마 전투지역) 공작대로 참여한 인물로도 잘 알려진 독립운동가이다.

한편 독립운동사에 빼놓을 수 없는 신문과 잡지 등 인쇄물 자산의 일부인 1907년 국채보상운동기록물 2,475건은 운동시작 100년만인 2017년 유네스코 세계기록유산으로 등재되면서 아픈 역사의 증언이자 인류 자산으로까지 그 가치를 인정받는 영광을 안았다.

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위