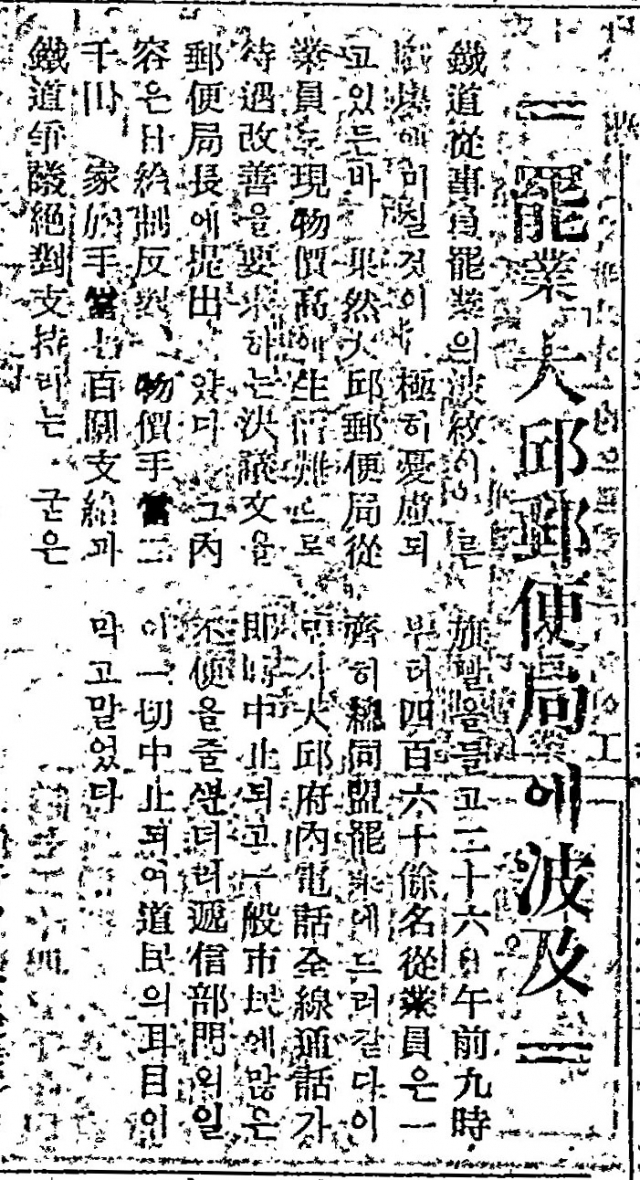

'~대구 우편국 종업원도 현 물가고에 생활난으로 대우 개선을 요구하는 결의문을 우편 국장에 제출하였다. ~26일 오전 9시부터 460여 명 종업원은 일제히 총동맹파업에 들어갔다. 이로써 대구 부내 전화‧전선‧통화가 즉시 중지되고 일반시민에 많은 불편을 줄뿐더러 체신부문의 일이 일절 중지되어 도민의 이목을 막고 말았다.' (매일신문 전신 남선경제신문 1946년 9월 27일 자)

기쁨은 잠시였다. 해방 1년을 지나도 민생고는 좀체 해결될 기미가 없었다. 식량난은 갈수록 심해졌고 물가는 치솟았다. 그해 9월에는 철도 노동자를 시작으로 노동계의 파업이 벌어졌다. 노동자들은 식량 배급과 임금인상 등을 요구했고 총파업으로 이어졌다. 대구에서는 대구역의 철도 노동자와 대구 우편국, 섬유공장, 민성일보 등으로 불똥이 튀었다. 그런 가운데 대구 우편국 460여 명의 직원이 참여한 동맹파업은 경북도민들의 귀와 눈을 막고 말았다. 왜 그랬을까.

우편국은 해방 이후 우체국으로 바뀌기 전까지 사용되던 이름이었다. 1884년 우정총국이 자리잡으며 들어온 이 땅의 우편제도는 전신·전화 등으로 사람들의 소통 역할을 맡아왔다. 그런 우편국이 일손을 놓았으니 주민들은 깜깜이 세상에 놓이고 말았다. 우편국은 세상 사람들과 교류하는 매개였다. 전신이나 전화 중에서도 당시 우편국은 편지나 엽서 배달이 중심이었다. 기별하고 소통하는 수단으로는 편지나 엽서가 적격이었다.

우표가 붙은 보통 우편엽서는 일찍이 1900년에 발행됐다. 당시의 가격은 1전이었다. 모양 또한 지금의 엽서와 크게 다르지 않았다. 엽서 위쪽에 붙은 우표는 대한제국농상공부 인쇄국 제조라는 표기가 되어 있었다. 엽서가 나왔다고 하루아침에 활용도가 높아지지는 않았다. 우표를 돈으로 사는 것이 부담이었다. 엽서를 통해 인사를 한다는 것도 낯설었다. 그것도 돈까지 써가면서 말이다. 발품을 팔더라도 돌아다니면서 인사를 하면 그만이었다. 게다가 글을 쓰고 읽을 줄 아는 사람들도 많지 않았다.

편지의 배달도 말처럼 쉽지 않았다. 편지나 엽서를 부쳐도 집집이 배달하는데 시간이 적잖이 걸렸다. 주소체계가 허술하니 늑장 배달하기 일쑤였다. 예컨대 '북성로 뒷골목 서쪽 대문 집 박생원'으로 주소가 되어 있다고 가정해 보라. 벙거지 모자를 쓴 배달부는 목청껏 편지 주인의 이름을 불러야 했다. 우편 배달의 횟수도 일정하지 않았다. 대구 같은 도시에 비해 농촌은 들쑥날쑥했다. 그 와중에 지금 같은 12월에 엽서가 동이 나는 일도 생겼다. 우리 땅에 들어와 있던 일본인들이 연말에 엽서를 단체로 구해 일본으로 연하장을 보냈기 때문이었다.

소식을 주고받고 인정을 내던 엽서나 편지의 매력은 해방 후에도 변치 않았다. 해방되자마자 우편 엽서의 도안을 공모한 것도 같은 이유였다. 5전짜리 우편 엽서의 도안 상금으로 5백 원을 걸었다. 배보다 배꼽이 컸다. 그만큼 주민들에게 편지나 엽서의 중요성이 컸음을 상징한다. 해방 이듬해에는 대구 우편국에서 한 장에 25전 하는 해방 1주년 기념엽서를 발행했다. 엽서에는 해방을 축하하는 민중의 환호가 그려졌다.

엽서뿐만 아니라 기념 우표도 종종 발행되었다. 해방 직후 무궁화나 태극기 등의 우표 도안은 시간이 지나며 거북선이나 경주 석굴암 등으로 확대됐다. 올림픽이 열리거나 어린이날이 다가오면 기념 우표가 나왔다. 편지나 엽서의 이용량이 증가하면서 웃지 못할 사건도 벌어졌다. 우편물 배달이 힘들었던 탓이었을까. 1948년 경북 영천의 신녕 우편국에서는 우편물 500여 통이 감쪽같이 사라졌다. 수거한 우편물을 자신의 집으로 가져가 틈틈이 뜯어보고는 휴지로 사용하다 적발됐다.

우표나 엽서 역시 물가 오름에서 비켜 가지 않았다. 해방 이태 뒤에는 우표를 붙여 건네는 봉투 편지가 50전에서 1원, 엽서는 25전에서 50전으로 껑충 뛰었다. 그 뒤에도 우표와 엽서는 해마다 올랐다. 시간을 훌쩍 넘어 1960년대 엽서가격의 인상 이유가 흥미롭다. 우편요금의 적자요인을 없애고 잔돈 거스름의 편의를 위해 종래 4원이던 엽서를 5원으로 올리고 7원이던 편지는 10원으로 올렸다. 거스름돈을 계산하는 불편함을 해소하려고 인상한 것이었다.

편지와 엽서는 한때 남북 동포들과 가족 간 안부를 전하는 가교였다. 해방 이후 미군과 소련군이 남북한에 각각 진주하게 되면서 사람들의 왕래가 제한되었다. 더구나 38선 이남과 이북으로 갈릴 우려마저 커지자 서신교환이라도 하자는 여론이 높았다. 남북은 일주일 또는 열흘마다 행낭 2백 개에 봉투 편지와 엽서, 서류 등을 가득 넣어 서울과 개성을 오갔다.

엽서나 편지로 인사를 나눴던 일은 이제 옛일이 되었다. 연말이나 정초의 연하장도 스마트폰의 화려한 인사말로 대체 됐다. 그래도 만나지 못하고 한 해를 보내는 안타까움을 손편지로 달래야 하는 경우가 있다. 우편국의 파업도 아닌데 여전히 눈·귀가 막혔다. 남북한 말이다.

(톡톡지역문화연구소장·언론학 박사)

댓글 많은 뉴스

"탄핵 반대, 대통령을 지키자"…거리 정치 나선 2030세대 눈길

젊은 보수들, 왜 광장으로 나섰나…전문가 분석은?

민주, '尹 40% 지지율' 여론조사 결과에 "고발 추진"

윤 대통령 지지율 40%에 "자유민주주의자의 염원" JK 김동욱 발언

"尹 영장재집행 막자" 與 의원들 새벽부터 관저 앞 집결