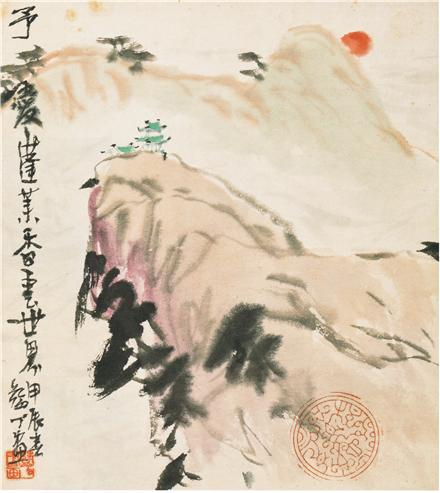

바위산 위로 떠오르는 붉은 해가 올 한해 어떤 일들이 펼쳐지게 될지 차분히 기대하게 하는 남정 박노수의 '봉래산'이다. 절벽 꼭대기 옥색 청기와 지붕 아래에서 누군가 해맞이를 하고 있을 것 같다. 먹 점으로 찍은 지붕 모서리의 치미가 산뜻한 이 집은 도교 사원인 도관(道觀)일 것이다. 먹과 물감이 종이에 스며드는 순간의 번짐이 화면에 정착되며 신비한 여운을 남겼다. 물의 기운이 유난히 생생해 색상이 청아하다.

화면 왼쪽에 길게 쓴 화제는 "여애(予愛) 봉래향운세계(蓬萊香雲世界) 갑진(甲辰) 춘(春) 남정(藍丁) 화(畵)"이고 '남정서화(藍丁書畵)'를 찍었다. 오른쪽 아래의 커다란 붉은 인장이 화면에 상서로움을 더하는데 무늬인지 문자인지 알아보기 어렵다.

화가는 봉래산의 운향세계를 사랑한다고 했다. 장생불사의 신선이 산다는 상상의 낙원이 봉래산이다. 일찍이 진시황이 이곳에 있다는 불로초를 가져 오라고 수천 명을 파견했고, 한무제도 신선술을 배우고 불사약을 찾았다. 중국의 역사책, 신선에 관한 책에 봉래산은 바다 가운데 있고 발해의 동쪽에 있다고 했다. 불로불사의 영약이 우리나라에 있다고 한 것이다.

도교가 국교였던 당나라 이후 도가는 하나의 학파로 남았지만 중국인들이 금강산을 그리워한 것은 봉래산으로 불렸던 금강산을 신선의 땅으로 여긴 오랜 역사적 무의식이 있었기 때문일 것이다. 봉래산, 방장산, 영주산을 신선이 사는 '삼신산'(三神山)이라고 했는데, 우리나라에서는 금강산, 지리산, 한라산에 해당한다고 여겨왔다.

향운(香雲)은 구름 같은 향기이다. 향기로 가득한 향운세계는 현실에 있어서는 꽃밭이다. 박노수는 각양각색의 꽃과 나무를 심고 기른 화초 수집광으로 "나같이 땅에 심기를 좋아하고 물주고 거름주는 것을 좋아하는 사람도 드문 것 같다"고 자부했다. 1960년대 말 그의 화초 취미는 백화 중의 귀족인 난족(蘭族)으로 뻗쳐 유리온실까지 지어 지극정성으로 난을 가꾸었다.

난과 함께 또 하나의 도락(道樂)은 수석이었다. 잘 생긴 바윗돌과 옛 석물을 모았고 직접 디자인해서 맞춘 돌 탁자와 돌 의자도 마당에 놓았다. 향기의 으뜸인 난초꽃 향기가 구름처럼 피어오르는 난실(蘭室)이 있는 자신의 정원이 그의 봉래향운세계였다.

한 화가의 낙원이었던 이곳은 지금 종로구립 박노수미술관이다. 누구나 가볼 수 있다. 박노수는 자신이 40여 년 간 살던 집과 정원, 소장했던 고가구와 고미술품, 자신의 작품 등을 생전에 종로구청에 기증하고 신선처럼 세상을 떠났다.

미술사 연구자

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위