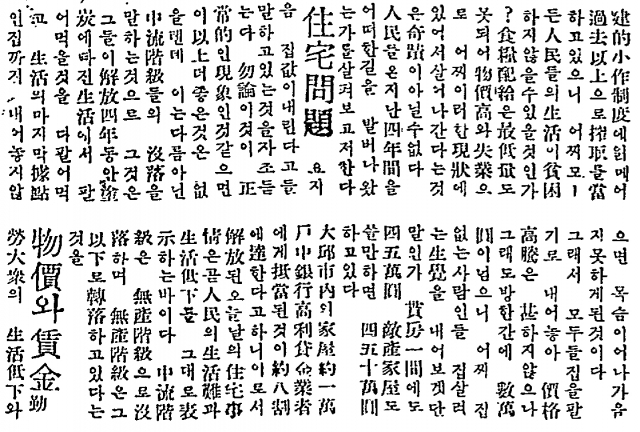

'~요즘 집값이 내린다고 말하고 있는 것을 자주 듣는다. 물론 이것이 정상적인 현상인 것 같으면 이 이상 더 좋을 것은 없을 텐데 이는 다름 아닌 중류 계급들의 몰락을 말하는 것으로 그것은 그들이 해방 4년 동안 도탄에 빠진 생활에서 팔아먹을 것을 다 팔아먹고 생활의 마지막 거점인 집까지 내어놓지 않으면 목숨을 이어나가지 못하게 된 것이다.~' (매일신문 전신 남선경제신문 1949년 1월 19일 자)

부동산 논란은 해방 이후에도 지속되었다. 주택 부족과 이로 인한 집값 상승이었다. 헐벗고 굶주림이 일상이었던 그 시절, 집 한 채는 등을 따시게 하는 유일무이한 쉼터였다. 집의 가치는 그뿐만이 아니었다. 집값 오름세가 가팔라 여차하면 돈을 벌 수 있는 투자처이기도 했다. 그런데 해방 4년이 지나자 오르던 집값이 하락한다는 이야기가 나돌았다. 매물이 쏟아졌다. 무슨 일이 벌어진 것일까.

해방 이후 백성들의 바람과는 달리 살림은 갈수록 쪼그라들었다. 하루하루 버티기가 쉽지 않았다. 먹고살기 위해 눈에 보이는 것을 하나둘 팔기 시작했다. 금붙이나 가재도구 등 돈이 된다면 뭐든 팔아치웠다. 더는 돈 나올 구멍이 없자 집을 담보로 돈을 빌렸다. 급전이다 보니 집은 헐값으로 매겨졌고 이자는 비쌌다. 빌린 돈의 이자는 눈덩이처럼 불어났고 고리 업자의 빚 독촉은 거셌다. 빚을 갚으려면 살던 집을 내놓을 수밖에 달리 길이 없었다. 대구 시내의 1만 호 가옥 중에 일부라도 고리대금업자와 은행에 저당 잡힌 집은 8할로 추정될 정도였다.

도탄에 빠진 사람들이 빚을 갚으려 너도나도 집을 내놓기에 이른 것이다. 중산층이 몰락한다는 우려가 나왔다. 반면에 늘어난 매물로 집값이 내릴 것이라는 소문이 무성했다. 무주택자들은 내 집을 갖기가 수월할 것으로 기대했다. 하지만 한번 오른 집값은 내릴 줄 몰랐다. 일본인들이 살았던 적산가옥도 쓸만하면 4~5십만 원에 달했다. 적산가옥은 패망한 일본인 재산 중 집을 말한다. 회사원이나 관공서의 직원 월급이 3~4천 원, 많아야 5~6천 원이었다. 회사원 월급으로는 한 푼도 쓰지 않고 10년을 꼬박 모아야 겨우 집 한 채를 살 수 있었다.

집이 많이 나와도 집 없는 사람들에게는 그야말로 그림의 떡이었다. 집값이 비싸 단칸방을 구하는 것조차 버거웠다. 당시는 여러 세대가 한집에 사는 경우가 흔했다. 대개는 결혼이나 일자리 때문에 살던 집을 나왔다. 따로 살림을 차리는 첫 출발은 주로 단칸방이었다. 방 한 칸을 얻으려면 4~5만 원이 들었다. 임금근로자의 1년 치 월급과 맞먹었다. 집주인과의 계약은 기간을 정해 방을 빌리는 방식이었다. 전셋집 계약과 비슷했다.

주택 부족과 집값 상승은 해방 직후 갑자기 생긴 일이 아니었다. 일제 강점기 때부터 조선 민중들의 주거 고통은 심했다. 조선총독부는 띄엄띄엄 주택공급 방안을 내놓았다. 하지만 보여주기식에 그쳤다. 1939년에는 공영주택을 짓고 대구 같은 도시에 아파트를 짓겠다고 발표했다. 규모가 큰 회사나 공장은 종업원 주택을 갖추도록 권장했다. 이듬해에는 대구에 100호의 주택 건설계획을 알렸다. 독신자 아파트의 건설도 추진했다. 홀로 조선에 건너와 있는 일본인들을 염두에 둔 것이었다.

해방 직후 불어닥친 물가고는 주택도 예외일 수 없었다. 해방 전에 980원 안팎이었던 중급가옥은 몇 달 만에 2천 650원으로 올랐다. 그러다 이듬해 9월에는 2만 1천 원으로 폭등했다. 약 9개월 만에 20배 넘게 올랐다. 당시 주택은 보존상태 등에 따라 상중하로 등급이 나뉘었다. 각 등급에 따라 거래가격이 평균 10~20%의 차이가 났다. 그 시기 천정부지로 치솟은 물가 오름세에 비춰보더라도 집값의 상승 폭은 큰 편이었다.

해방되자마자 일본과 중국, 만주 등에서 귀환 동포가 쏟아졌다. 3·8선을 넘어온 동포를 합하면 해방 1년여 만에 3백만 명이 증가했다. 게다가 건축자재의 부족에다 투기수요도 컸다. 농촌의 농민들은 집을 갖고 있었다. 따라서 주택난은 주로 대구 같은 도시에 집중됐다. 그런 도시에 투기 바람이 일었다. 토지개혁을 앞두고 지주들이 너도나도 집을 사들였다. 상업이나 유통 등으로 돈을 번 사람들의 유휴자금도 주택 투기로 몰렸다.

애초 일본인이 소유했던 적산가옥은 주택난을 완화할 수 있는 고리였다. 하지만 미군정은 적산가옥 처리계획을 제대로 세우고 시행하지 않았다. 우리 땅에 살다간 일본인은 70만 명쯤 되었다. 가족 숫자를 감안해도 빈 적산가옥이 많았다. 빈집은 무주택자 대신에 돈이 있거나 배경이 있는 사람의 차지가 되었다. 적산가옥을 여러 채 갖고 고가의 권리금을 요구하는 모리배도 판을 쳤다. 미군정의 통역 과정에서 적산가옥을 가로채는 일도 벌어졌다. 적산가옥 해결의 첫 단추를 잘못 끼우고 말았다.

해방 후 빈곤의 고통이 이어졌다. 먹고살기 위해 돈 되는 건 다 팔았다. 집을 담보로 빚을 졌고 결국은 집마저 내놓았다. 매물이 쏟아져도 한 번 올랐던 집값은 내리지 않았다. 집 없는 사람은 여전히 무주택자로 남아야 했다. 오늘 들어도 어찌 낯선 이야기 같지 않다.

톡톡지역문화연구소장·언론학 박사

댓글 많은 뉴스

국힘, '한동훈·가족 명의글' 1천68개 전수조사…"비방글은 12건 뿐"

사드 사태…굴중(屈中)·반미(反美) 끝판왕 文정권! [석민의News픽]

"죽지 않는다" 이재명…망나니 칼춤 예산·법안 [석민의News픽]

"이재명 외 대통령 후보 할 인물 없어…무죄 확신" 野 박수현 소신 발언

尹, 상승세 탄 국정지지율 50% 근접… 다시 결집하는 대구경북 민심