엔데믹 시대가 본격화됐지만 동성로는 '코로나 상흔'을 벗어나지 못하고 있다. 이대로 가면 동성로가 활력을 잃을 수밖에 없다는 경고음이 나온다.

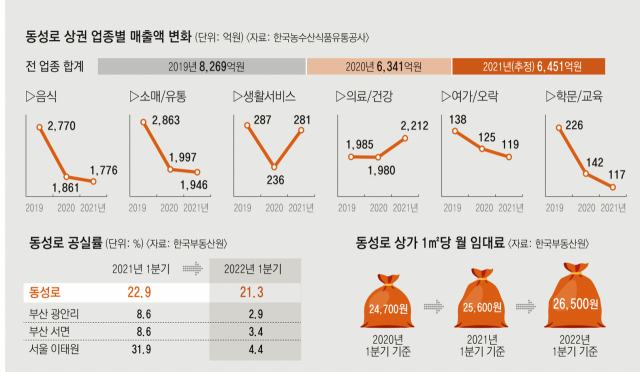

올해 동성로 추정 매출액이 코로나19 이전이었던 2019년을 따라잡지는 못할 것이라는 전망이 적지 않다. 1~3% 수준이었던 동성로 상권의 공실률이 코로나19 이후 20%대로 급증한 이후 회복되지 않아서다.

◆'동성로 위기' 보여주는 공실률

최근 동성로 통신거리 700여m를 취재한 결과, 22개의 휴대폰 대리점 중 3곳은 '임대 문의' 안내문을 걸어뒀다. 영업 중인 대리점 상당수도 손님이 없거나 기껏해야 1, 2팀 정도였다. 한 휴대폰 대리점 관계자는 "온라인 시장이 강세가 되면서 거리두기 해제 효과를 크게 못 누렸다"고 했다.

동성로에서도 유동인구가 높은 로데오거리의 화장품 가게 2곳은 간판만 걸어두고 사실상 폐업을 한 상태였다. 한 달에 1천만원가량 임대료를 부담해야 하지만 유동인구가 없어 큰 수익을 올리지 못하고 있다. 동성로를 걷다 보면 10~20m마다 '임대 문의'를 내건 상가를 볼 수 있다. 동성로 중앙광장에서 만난 윤모(24) 씨는 "동성로가 예전만 못해졌다는 말을 친구들과 했다. 한편으로 씁쓸하다"고 말했다.

'동성로의 위기'를 단적으로 보여주는 예는 공실률이다. 공실률 낮으면 유동인구가 많고, 반대로 공실률이 높으면 유동인구가 적을 수밖에 없다.

동성로는 코로나19 이전엔 전국구 상권답게 1~3%대의 공실률을 보였었다. 한 상가가 빠지면 새로운 상가로 곧바로 채워졌다는 의미다.

코로나19 이전만 하더라도 동성로 시계탑 인근 상권의 공실은 사실상 '제로(0)'에 가까웠다. 사방에서 인파가 몰리는 '알짜배기' 공간 구조상 상점이 나가면 곧바로 계약이 이뤄지는 선순환이 계속됐다. 하지만 시계탑 인근 1층 상가 4, 5곳은 1년이 넘도록 '임대 문의' 딱지가 붙어 있는 상태다. 한 공인중개사 관계자는 "공인중개 일을 하는 10~20년 동안 이런 적은 처음"이라고 말했다.

한국부동산원 자료를 봐도 공실률은 여전히 높게 나타난다. 올해 1분기 기준 대구 동성로의 공실률은 21.3%로, 22%대의 공실을 기록하던 지난해에 비해 유의미한 변화가 없는 상황이다.

반면 부산 번화가인 광안리와 서면은 지난해 1분기 각각 8.6%의 공실률을 기록했지만 올해 1분기 들어 2.9%, 3.4%로 줄었다. 서울의 이태원은 작년 1분기 공실률이 31.9%까지 치솟았지만 올해 1분기는 4.4%까지 대폭 낮아졌다.

동성로 '핫플'인 클럽골목마저도 잘 되는 가게와 파리만 날리는 가게로 양극화가 됐다. 지난 13일 오후 9시쯤 찾은 클럽골목 한 안줏집은 40~50여 명의 손님들로 가득했다. 젊은이들 사이에서 '헌팅' 명소로 유명한 곳이라서다.

반면 맞은편 술집은 손님이 1~2팀 정도밖에 없어서 직원이 휴대폰을 만지작거릴 정도였다. 이 비슷한 현상이 클럽 골목의 여러 상가에서 연출됐다.

이날 손님을 거의 받지 못한 술집 사장 박모(49) 씨는 "코로나 이전만 해도 평일조차도 밤 9시가 되면 골목엔 사람들로 넘쳐 인기 있는 가게부터 채워진 뒤 곧이어 주변 가게들도 손님들로 가득 찼었다"고 했다. 그러면서 "외지인들은 물론 대구에서 사는 젊은이들의 방문도 예전만은 못한 것 같다"고 말했다.

◆'박리다매' 공식 깨진 동성로

2000년대엔 유동인구가 주말 기준 60만~80만 명에 이르렀던 동성로가 왜 고전할까. 일각에선 "코로나19 확산이 동성로의 약점을 완벽히 파고들었다"고 분석한다.

'박리다매.' 동성로는 중·저가 패션·화장품 브랜드가 밀집돼 1개를 팔아 남기는 이익은 적더라도 큰 유동인구의 장점을 이용해 많이 팔아 이윤을 남기는 상권으로 명맥을 이어왔다. '통신거리→동성로 중앙광장→CGV 대구한일' 직선 길에 밀집했던 패션·화장품 브랜드들이 대표적인 예다. 여러 가게를 방문하면서 자연스레 식당·카페도 들르는 쇼핑 패턴이 이어져 동성로 상권의 선순환 구조가 이어졌다.

이런 '박리다매 공식'은 2010년대 들어 균열이 생기기 시작했다. 20대 초반에 동성로를 많이 다녔다는 이모(36) 씨는 "15년 전만 해도 당시 대구백화점 인근엔 10~20대가 좋아하던 EXR·후부·르까프·MLB 등 여러 브랜드가 공실 없이 빼곡히 차 있었다"며 "주말이 되면 로데오거리는 발 디딜 틈이 없을 정도였다"고 했다.

하지만 2010년대 들어와 온라인 쇼핑시장이 급성장하면서 현상 유지조차 어렵게 된 중저가 브랜드가 늘어나기 시작했다는 것이다. 동성로의 한 패션브랜드 관계자는 "2007년 당시 유동인구가 많았지만 옷 가게 간 '출혈 경쟁'으로 10곳당 3, 4곳은 적자가 났었다"면서 "임대료는 높은데 온라인 시장으로 타격을 입은 가게들이 늘어나기 시작했다"고 말했다.

여기에 결정적으로 코로나19가 터지면서 기존에 버티던 브랜드들조차도 하나둘씩 자리를 떴다. 거리의 공실이 나오면서 '쇼핑→식음료'로 연결되던 동성로 쇼핑 패턴이 끊어지고 연결되지 않았다는 것이다.

◆대기업 브랜드들의 동성로 탈출로 위기감 고조

대기업 브랜드들의 동성로 '엑소더스(대탈출)' 현상은 올해 상반기에도 계속되고 있다. 신세계가 2018년 말 동성로에 오픈한 화장품 편집숍 '시코르'는 올 들어 폐업했다. 이어 그 옆에 있던 롯데쇼핑이 운영한 플래그십스토어 '롭스'도 지난 4월 문 닫았다.

유동인구가 높은 상권에 기업의 주력 상품을 앞세워 홍보·마케팅을 하는 목적의 스토어가 동성로를 떠난 것이다. MZ세대 충성도가 높은 올리브영의 대구동성로점도 최근 들어 철수했다.

코로나 이전엔 롯데 영플라자가 2019년 동성로에서 개점 11년 5개월 만에 발을 뺐다. 지모(28) 씨는 "동성로에 갈 때마다 자주 가던 브랜드들의 가게가 폐업해 발길을 돌린 경우가 종종 있었다"고 했다.

그럼에도 불구 임대료는 여전히 높게 책정되고 있다. 한국부동산원에 따르면 1분기 기준 동성로 소규모 매장용 상가의 1㎡당 월평균 임대료는 2만6천500원이다. 코로나19 1차 대유행기였던 2020년 1분기(2만4천700원) 대비 7.3% 올랐다. 코로나19로 폐업이 잇따르고 공실이 넘쳐나던 사회적 거리두기 기간에도 임대료는 되레 오른 것이다.

부동산 관계자는 "동성로 건물주들은 오랜 기간 동성로 건물을 소유해 경제적으로 여유가 있기 때문에 불황이 왔다고 임대료를 당장 내려야 할 필요를 느끼지 못한다"고 말했다.

2000년대 말 동성로에서 옷 가게를 운영했다는 이윤섭(56·가명) 씨는 "당시 주말엔 발 디딜 틈 없이 유동인구가 많았을 때도 높은 임대료로 현상을 유지하기도 어려운 가게들이 꽤 있었다"고 했다.

동성로의 위기는 인구학적 특성으로도 설명된다. 동성로의 주 방문 연령대는 10~20대 초중반인데, 문제는 저출산·수도권으로의 인구유출 현상으로 이들의 인구 감소가 가파르다는 점이다.

통계청 국가통계포털(KOSIS) 자료에 따르면 10대와 20~25세 대구에서 타 지역으로의 순이동자수는 2020년 코로나 첫 해 당시를 제외하고, 2009년 이후 매년 3천 명 이상 발생하고 있다. 대구 지역 합계출산율도 2020년 0.807로 역대 최저치여서 잠재 소비층의 전망도 밝지 않다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

포항 찾은 한동훈 "박정희 때처럼 과학개발 100개년 계획 세울 것"