기후변화는 유해 미생물과 병해충을 앞세워 시민들의 삶을 위협하고 있다. 250만 시민들의 상수원은 초여름에 접어들자마자 녹조에게 점령됐고, 가로수와 농작물은 갑작스럽게 등장하는 해충들로 몸살을 앓고 있다.

생태계 유지에 지대한 역할을 하는 꿀벌이 사라지고 모기나 진드기 등 해충이 창궐하는 이면에도 기후변화가 자리잡고 있다.

◆녹조에 위협받는 낙동강 상수원

지난달 20일 오후 낙동강 강정고령보 좌안, 푸른 하늘 아래 녹색 강물이 느릿느릿 흘렀다. 이곳은 대구 최대 규모 취수원인 매곡취수장의 취수지점에서 1km 가량 떨어진 상수원이다.

우륵교 아래로 내려다 본 강물은 물감을 풀어놓은 듯 더욱 짙은 녹색을 띠고 있었다. 강정고령보 우안으로 다가서자 따가운 햇볕 아래로 녹색 물결이 넘실거렸다.

강변과 접한 얕은 물 속은 녹색 부유물들로 바닥이 보이지 않았다. 몽글몽글 녹색 거품이 올라오는 강물에 손을 넣어보니 미지근한 물이 미끌거렸다.

지난달 13일 대구환경운동연합은 이 일대에서 4급수 지표종인 깔따구 유충을 채집했다. 당시 15분 만에 20마리가 넘는 유충이 나왔을 정도로 수질 오염은 심각했다.

매곡취수장 관계자는 "장마철 막바지에 비가 좀 오긴 했지만 안동댐이나 임하댐 수위 저하로 유지용수 공급량을 조절하고 있어 낙동강 전체 유량에 큰 변화가 없다"고 설명했다.

녹조는 식수 뿐만 아니라 농산물의 안전성도 크게 떨어뜨린다. 대구시 상수도사업본부는 녹조 발생에 대응해 염소 투입량을 늘리고 있다.

그러나 이 과정에서 염소와 물 속 유기물이 반응해 발생하는 발암물질인 '총트리할로메탄' 농도가 높아진다. 남조류가 가득한 농업용수 역시 농작물에 축적돼 인체에 악영향을 미칠 수 있다는 연구결과도 있다.

정수근 대구환경운동연합 생태보존국장은 "상수원에서 녹조 발생이 10% 증가할 수록 비알코올성 간질환 사망률이 3% 늘어난다는 연구 결과가 있다"면서 "우리나라도 녹조의 독성이 낙동강 원수 뿐만 아니라 낙동강물로 재배한 쌀, 무, 배추 등에서 검출됐다"고 우려했다.

◆끊이지 않는 '돌발해충'에 농민도 수심

무더위가 심해지면서 아열대 지방에 서식하는 해충이 반복적으로 등장하는 상황이다. 경주시는 최근 열대거세미나방이 등장해 방제에 애를 먹었다.

열대·아열대 지방에 서식하는 열대거세미나방은 80종 이상의 식물 잎과 줄기를 먹어치운다. 암컷 한 마리가 한번에 1천개 이상의 알을 낳기 때문에 초기 방제에 실패할 경우 피해가 기하급수적으로 증가할 수 있다.

식물의 수액을 빨아 먹어 과수에 피해를 입히는 미국선녀벌레와 과실과 잎에 그을음병으로 생육장애를 일으키는 꽃매미, 산림이나 과수의 잎을 먹어치우는 매미나방 등 해외에서 유입된 돌발해충도 꾸준히 증가하고 있다.

최근 30년 간 한반도의 평균 기온이 섭씨 1도 오르는 동안 새롭게 보고된 외래 해충은 무려 89종에 이른다.

김민기 경북농업기술원 농업연구사는 "동남아 등 남방계에서 넘어오는 해충들이 따뜻해진 겨울과 함께 국내에 토착화되는 환경이 됐다"면서 "과거에 없던 해충이 등장하고 개체수가 유지되고 있다는 점이 문제"라고 지적했다.

◆사라진 꿀벌, 활개치는 모기

기후변화는 지난 겨울부터 전국을 강타한 꿀벌 실종 현상의 유력한 범인으로 지목된다. 꿀벌의 떼죽음은 양봉 농가뿐만 아니라 식량 작물 생산 전반에 악영향을 끼친다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 인간이 먹는 작물종의 75%가 꿀벌·나비 등 곤충에 수분을 의존하고 있다.

한국양봉협회에 따르면 올해 3월 기준 전국의 양봉농가 2만3천697곳이 꿀벌이 실종되거나 폐사하는 피해를 입었다.

특히 경북은 3천500농가의 벌통 15만6천419개 가운데 절반에 가까운 7만4천482개(47.7%)가 피해를 입었다. 이는 전국 평균 피해 비율(17.2%)을 2배 이상 웃도는 수치다.

칠곡농업기술센터 관계자는 "지난해 여름 고온 현상으로 응애(꿀벌의 체액을 빨아 먹는 기생충) 활동이 늘었고, 꿀벌의 면역력이 떨어진 상황이었다"며 "이 상태에서 겨울철 일교차가 섭씨 20도 가까이 나자 월동을 해야 할 벌들이 꿀을 따러 나갔다가 돌아오지 못하고 얼어죽는 경우가 많았다"고 분석했다.

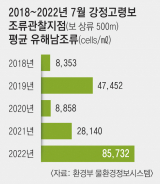

모기나 진드기 같은 매개체가 옮기는 아열대 풍토병도 증가하는 추세다. 대구보건환경연구원은 지난 5월 12일 올해 처음으로 일본뇌염 매개모기인 '작은빨간집모기'를 발견했다. 이는 지난해보다 3주일 정도 빠른 것이다. 일본뇌염 주의보 발령 시기도 최근 10년 동안 한달 이상 앞당겨졌다.

지카바이러스, 뎅기열, 말라리아 플라비바이러스 등 아열대 풍토병의 매개종인 흰줄숲모기도 대구에서 꾸준히 확인되고 있다. 유행성 출혈열, 쯔쯔가무시병 등을 옮기는 진드기 역시 개체 수가 늘어나는 추세다.

대구 지역 44개 단체 및 개인이 참여한 대구기후위기비상행동은 지난달 22일 집회를 열고 기후 문제에 대한 시민들의 관심을 촉구했다.

이날을 기점으로 세계 3번째이자 국내 최초로 이곳에 설치된 '기후시계'의 앞자리가 7년에서 6년으로 바뀌었기 때문이다. 기후시계는 인류가 기온관측을 시작한 1880년 이후 지구의 온도가 1.5℃ 올라갈 시점까지 남은 시간을 표시한다. 1.5도는 지구온난화 방어의 마지노선으로 해석된다.

오용석 대구지속가능발전협의회 사무처장은 "기후시계는 우리의 선택에 따라 빨라질수도, 느려질 수도 있다. 더 많은 시민들이 기후위기가 우리 앞에 닥쳐왔음을 자각해야 한다"고 지적했다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'