원래 경주역이 있었던 서라벌문화회관에서 태종로 동쪽으로 들어가 보면 남쪽에 최근 '핫플레이스'로 부상 한 '황리단길'이 보인다. 우리는 유행을 거슬러 발길을 반대편으로 돌려 '옛 핫플레이스' 봉황로로 들어가 보자.

봉황로 좌우에는 신라시대의 대형 고분군이 펼쳐져 있다. 대부분 삼국시대 신라 특유의 돌무지덧널무덤(적석목곽분)이다. 큰 고분에만 눈길이 끌리기 쉽지만 봉황로에 들어가자마자 왼쪽에 있는 조그마한 고분에 주목해 보자. 그것은 고고학이나 고대사 연구자 말고는 그냥 스쳐 지나가 버리기 쉬운 '호우총(壺杅塚)'이다. (사진1)

외형은 봉토가 깎인 수수한 무덤이지만 호우총은 해방 직후인 1946년에 한국인에 의해 최초로 고고학적으로 발굴된 기념비적 고분이다. 대표 출토물로는 고구려 광개토대왕이 사망한 직후인 415년에 제사용으로 제작된 것이라 추정되는 청동 그릇(호우)이 있다.

그것은 현재 국립경주박물관에 전시되어 있는데, 삼국시대 신라의 외교 관계를 해명하기 위한 필수적 자료이다(사진2). 호우총 발굴은 당시 국립중앙박물관장 김재원(金載元)이 중심이 되어 일본인 고고학자 아리미쓰 교이치(有光敎一)로부터 자문을 받으면서 추진되었다. 그 발굴 경위에 관해서는 이야깃거리가 많지만 추후 자세히 언급하고자 한다.

봉황로를 쭉 올라가면 왼쪽에는 공사 중인 금관총 기념관, 오른쪽에는 굵은 나무가 몇 그루 서 있는 대형 고분 봉황대가 보인다. 조금만 더 걸어가면 길 가운데에 서 있는 새빨간 홍살문과 마주친다(사진3). 악귀를 물리치기 위한 홍살문이 서 있다는 것은 그 뒤에 성스러운 무언가가 있다는 것을 뜻한다.

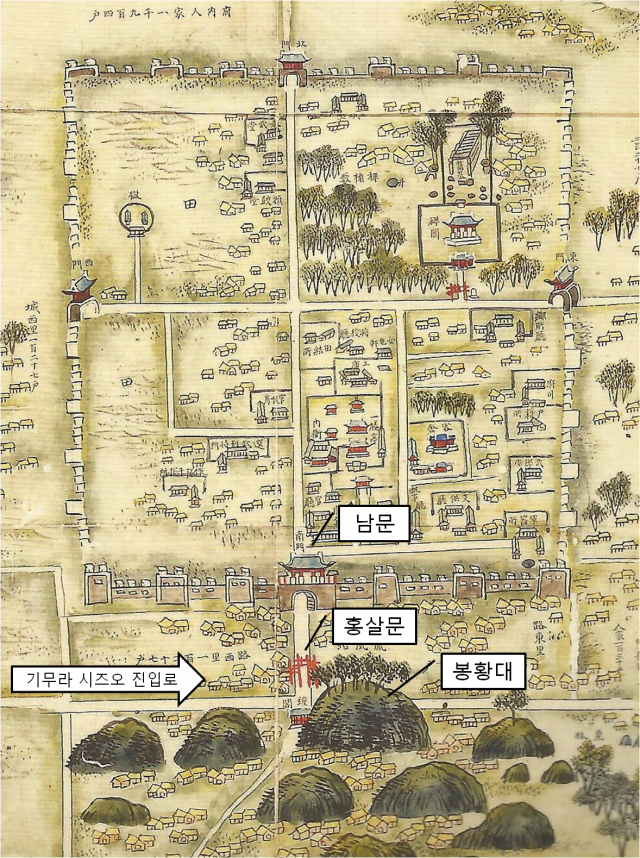

18세기 말에 제작된 『경주읍내전도』를 보면 이 홍살문의 의미를 잘 파악할 수 있다(그림1). 크게 정방형으로 그려진 것이 경주읍성이며 남쪽 성벽 중앙에 남문이 크게 그려져 있다. 그리고 남쪽으로 조금 내려가면 듬성듬성 나무들이 몇 그루 서 있는 작은 산 같은 것이 있는데, 이것이 봉황대이다. 조선시대에도 오늘날과 마찬가지로 나무가 자라고 있었음을 알 수 있다. 그 왼쪽에 빨간 문이 보인다. 이것이 지금 우리가 눈앞에 보고 있는 홍살문이다. 지금의 홍살문은 복원된 것이지만 이 지도를 통해서 그것이 지키려고 한 것은 북쪽에 자리한 경주읍성이었음을 알 수 있다.

"고을 오른쪽에는 큰 흙만두(土饅頭)가 보이며 왼쪽에는 남문이 보인다. 경성(서울)의 분위기를 축소한 것 같은 느낌이다. 흙만두는 분묘로 보이지만 묘하게 크다. … 남문을 지나가면 은행나무가 두 그루가 보인다. 그 나무들은 수령이 5·600년이 지났다고 한다."

이것은 한일병합 직전인 1910년 6월 3일에 경주군청에 서기관으로 부임한 일본인 기무라 시즈오(木村靜雄)가 남긴 글이다. 경주에 철도가 들어온 것은 1918년의 일로 기무라는 대구에서 마차를 타고 약 12시간이나 걸려 경주에 도착했다. 이 글에서 나온 "흙만두"는 봉황대를 비롯한 대형 고분군이다. 오른쪽에 고분군을, 왼쪽에 읍성 남문을 보면서 경주에 들어왔다고 하니 기무라는 봉황대에서 서쪽으로 뻗은 길에서 걸어온 것을 알 수 있다. 여기서 나오는 수령 5·600년의 은행나무는 지금도 남아 있다. 어디에 있는지는 걸어가면서 다시 살펴보자.

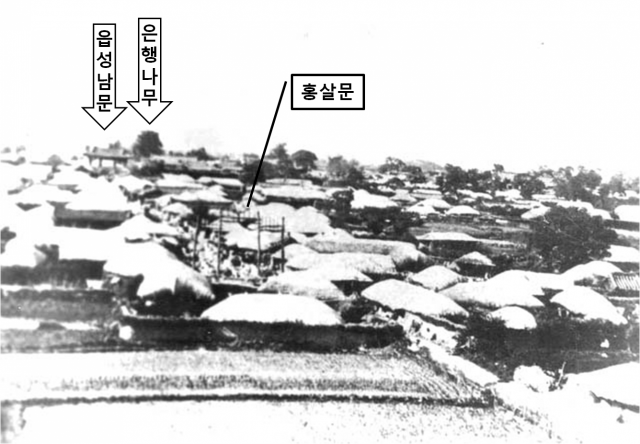

그런데 당시 기무라가 본 풍경을 실감할 수 있는 사진이 한 장 남아 있다(사진4). 한일병합 직전에 아마 금관총에 올라가서 촬영한 것으로 보이는데, 옛 봉황로의 모습이다. 홍살문이 뚜렷하게 보이고 멀리 읍성 남문과 은행나무가 보인다. 초가집이 많이 들어서고 읍성 남문 앞의 '문전성시'를 여실히 보여주고 있다. 기무라가 본 은행나무는 조선시대에는 홍살문을 지나면 바로 눈에 들어왔을 것으로 보인다. 옛날 나그네는 이 은행나무를 멀리서 바라보면서 경주에 들어온 것을 실감하고 긴 여정의 피로를 달랬을 것이다.

이런 사진을 보면 바로 홍살문을 지나서 경주읍성 쪽으로 들어가고 싶은 마음이 생긴다. 그래도 서두르지 말고 봉황대 주변을 조금 더 탐색해보자. 왜냐하면 여기는 읍성에 들어가는 입구였던 만큼 이야깃거리가 상당히 많기 때문이다.

앞의 『경주읍성전도』를 다시 살펴보자. 남문에서 홍살문까지는 직선도로가 형성되어 있지만 봉황대에서는 좁은 길이 남서쪽으로 비스듬하게 내려가고 있다. 지금 봉황로에서 '황리단길'을 거쳐 서남산쪽으로 통하는 직선도로는 조선시대에는 없었던 것을 알 수 있다. 이 직선도로는 한일병합을 전후하여 일본인에 의해 만들어지기 시작한 것으로 '신작로(新作路)' 혹은 '혼마치 도리(本町通)'라고 불렸다.

이 길이 개통된 직후의 사진도 남아 있다.

1912년 11월 7일 데라우치 마사타케(寺內正毅) 초대 조선총독이 경주를 시찰하러 들어왔을 때의 사진이다. (사진5)

홍살문 주변에서 남쪽을 향하여 찍은 사진이다. 데라우치가 탄 승용차가 새롭게 생긴 자갈길 가운데서 멈추고 있다. 데라우치를 마중하기 위해 왼쪽에는 경주의 공무원이나 유력자가 대기하고 있다. 흰옷을 입은 조선인 양반의 모습도 보인다. 오른쪽에는 학생들이 기다리고 있다. 우선 일본인 학생들이 마중하도록 앞쪽에 정렬하고 그 뒤에 흰옷을 입은 조선인 학생들이 있다. 이런 장면을 보아도 한일병합으로 조선인과 일본인은 같은 대일본제국 국민이 되었다 하더라도 실제로는 뚜렷한 민족적 서열이 나눠져 있었음을 알 수 있다.

오른쪽에 보이는 언덕은 발견되기 전의 금관총이며 왼쪽에 있는 기와집은 성덕대왕신종의 종각이다. 현재 국립경주박물관에 있는 신종이 16세기 초반부터 1916년 4월까지 봉황대 밑에 있었던 사실을 아는 사람은 그다지 많지 않다. 『경주읍성전도』에도 홍살문 밑에 종각이 작게 그려지고 있다. 종각 앞길은 조선시대에는 '종로(鐘路)'라고 불렸으며 이 길을 경계로 동쪽은 '노동리(路東里)', 서쪽은 '노서리(路西里)'라고 불렸다.

그러면 어떤 과정을 거쳐 신종은 봉황대에서 경주박물관으로 옮겨졌을까? 그리고 새롭게 개통된 신작로는 경주 사회에 어떤 영향을 미쳤을까? 다음 회에 그 이야기를 이어가 보자. 아라키 준 경북대학교 인문학술원 연구원

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

포항 찾은 한동훈 "박정희 때처럼 과학개발 100개년 계획 세울 것"