중국 허베이성 북쪽엔 러허(熱河‧열하)강이 흐르고, 서쪽에 청더가 자리 잡았다. 옛 지명은 러허성. 청나라 황제의 별궁이 있던 곳이다.

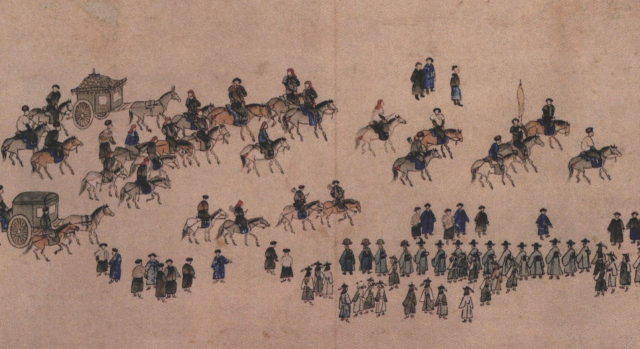

이곳을 240여 년 전인 1780년(정조 4년) 44세 조선 선비 연암 박지원(1737~1805)이 다녀갔다. 청 황제 건륭제의 칠순을 축하하기 위한 조선의 사절단에 민간인 신분으로 끼었다. 그는 자유로운 신분을 십분 활용해 그곳 정세와 새 문물을 캐냈다. 귀국할 때 연암의 보따리는 먹 냄새 풍기는 종이 뭉치로 불룩했다고 한다.

당시 조선엔 '청을 정벌하자'는 북벌론이 여전했다. 박지원은 이런 주장을 헛된 일이라고 생각했다. 그의 눈에 비친 청은 조선과 달리 서양의 과학과 기술을 적극적으로 받아들여 강국으로 부상한 나라였다. 그는 팽창하고 있는 청나라의 문물을 살펴보고 좋은 점은 받아들여 조선의 것으로 만드는 게 나라 발전에 도움이 된다고 확신했다. "천하를 통치하는 사람은 백성에게 이롭고 국가를 부강하게 할 수 있는 것이라면 그 법이 오랑캐에게서 나왔다고 하더라도 본받아야 한다."

그는 수레 등 유통수단의 발달이 청의 부국을 가져온 주요 요소라고 지적하면서 조선의 현실을 비판했다. "어떤 사람들은 조선에는 산과 계곡이 많아 수레가 적당하지 않다고 말한다. 얼토당토 않은 소리다. 길이 좋지 않고, 수레보다 봇짐을 많이 이용하다 보니 백성들에게 필요한 물품의 원활한 유통이 안 된다. 백성들이 이다지도 가난한 까닭이 대체 무엇 때문이겠는가."

깨진 기와 조각과 똥거름도 그의 눈을 사로잡았다. "청의 가장 멋진 구경거리는 깨진 기왓장 이용법과 똥거름 무더기다. 기와 조각은 한갓 쓰레기지만 둘씩, 넷씩 잘 포개면 천하의 아름다운 무늬가 나온다. 조선에선 똥을 더럽다고 여기며 농사에 잘 이용하지 않는데, 청에선 금싸라기처럼 귀하게 여긴다." 나라의 문물이 발달하게 된 비결은 기와 조각과 똥 같은 하찮은 것이라도 철저히 활용하는 실용정신에 있다고 본 것이다.

길 가던 농부와도 필담을 나누며 농사방법을 배운 박지원은 귀국해 누에치기, 나무 가꾸기 등을 직접 하며 연구했다. "정치에서 먼저 필요한 것은 덕(德)과 도(道)가 아니라 백성의 삶을 도탑게 하는 것이다. 오랑캐를 배척하려거든 우선 우리나라의 무딘 습속을 바꾸고, 밭을 갈고 누에 치고, 질그릇 굽는 일부터 장사하는 것까지 배워야 한다. 천하의 도는 현실에, 저 똥덩어리에 있다."

연암이 1783년 펴낸 '열하일기'(熱河日記)는 세계적 제국으로 발전한 청나라를 두 달여간 목격한 뒤 쓴 생생한 기행문이다. 그는 관찰한 사물 하나하나와 견문한 내용의 느낌을 비롯하여 구체적인 여정과 거리, 만난 사람들의 행태까지 폭넓게 담았다.

'조선의 대기자, 연암'의 지은이는 기자 출신으로, '열하일기' 속에서 연암의 기자 정신을 발견해낸다. 오늘날 기자들에게도 똑같이 적용할 수 있는 기자 정신과 취재 기법 등의 사례를 꼼꼼히 찾아 이 책에 소개힌다. 18세기 글이라고 믿기지 않을 정도로 의미심장하고 재기발랄한 연암의 글을 따라가다 보면 지루할 틈 없이 그의 세계관과 가치관에 고개를 끄덕이게 된다.

"언론이 깊어지면 사회가 깊어지고 나라가 깊어진다." 지은이가 책을 쓴 이유다. 364쪽, 2만4천원.

![[단독] 공무원노조 지부, 현금 지급 내걸고 시위 참가 모집](https://www.imaeil.com/photos/2025/04/02/2025040220114057705_l.jpg)

댓글 많은 뉴스

전한길 "탄핵 100% 기각·각하될 것…尹 복귀 후 개헌·조기총선 해야"

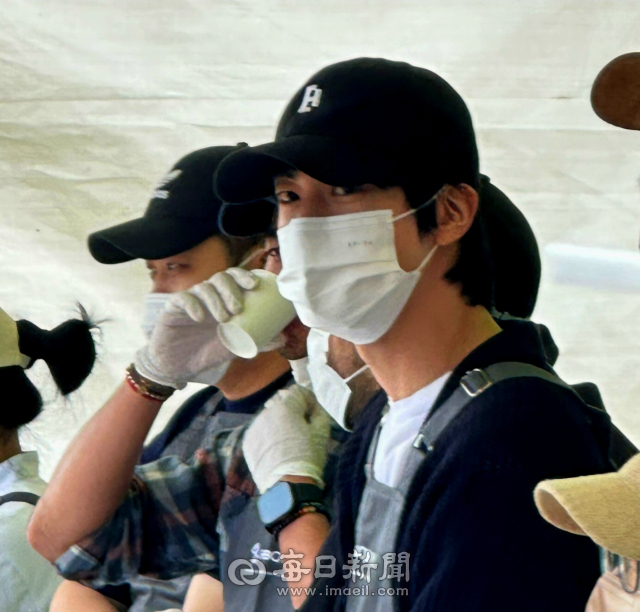

앞치마 두른 'BTS 진', 산불피해지역 안동 길안면서 급식 봉사

"헌재 결정 승복 입장 변함없나" 묻자…이재명이 한 말

'계엄, 1만명 학살 계획' 이재명 주장에 尹측 "이성 잃은 듯, 경악"

탄핵심판 선고 D-1…이재명 "尹계엄에 최대 1만명 국민 학살 계획 있었어"