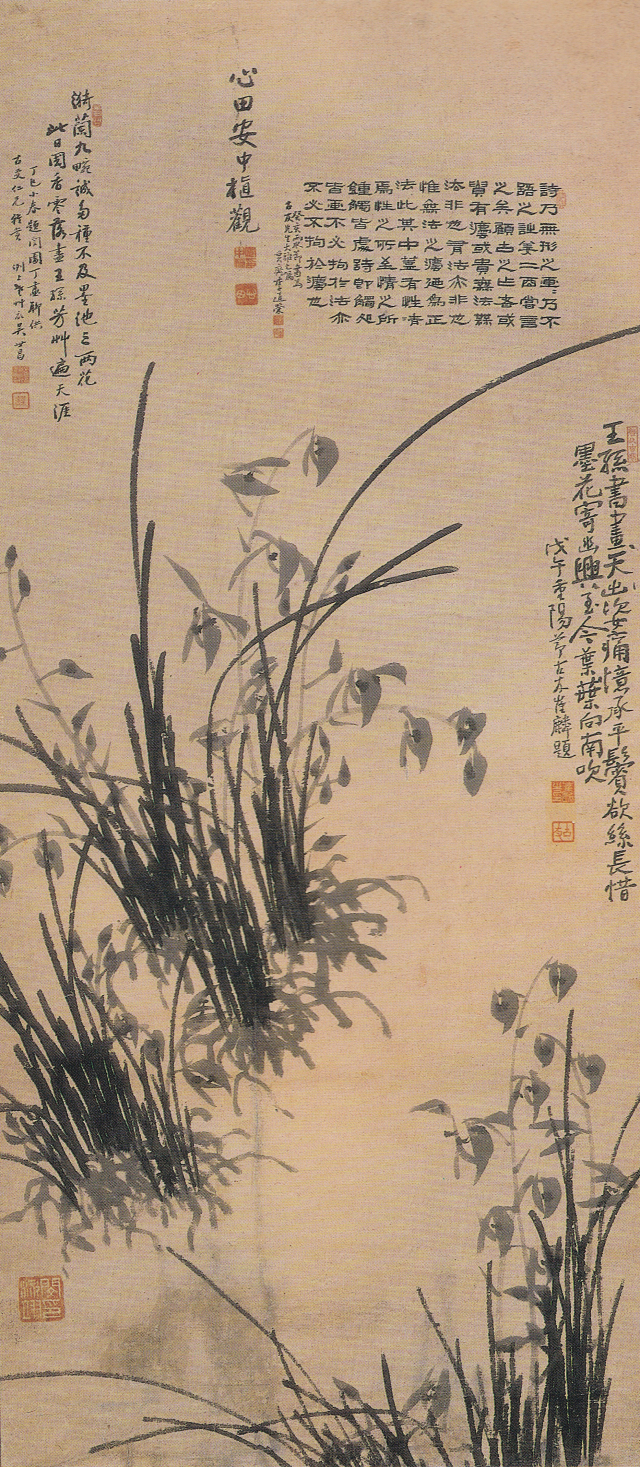

민영익의 '노근란'은 난을 땅에서 뽑아 세워 놓은 듯 뿌리까지 그렸다. 난 그림 중 노근란은 뿌리 내릴 땅이 없다는 의미로 받아들여지며 나라 잃은 유민(遺民)의 심정을 은유한다. 중국 남송의 정사초로 부터 시작됐다고 한다.

난초를 애국충정과 결합한 노근란은 조형의 교과서 '개자원화전'에 수록돼 강세황, 김정희, 이하응, 김응원 등이 그렸으나 민영익의 경우는 이국땅의 망명객으로 생을 마감한 그의 파란만장한 인생 역정과 맞물리며 각별한 공감을 일으킨다. 민영익은 16세 때 고종비 명성황후 집안의 제사를 받드는 봉사손이 돼 소년 세도의 위세를 누리며 국정을 좌지우지했으나 갑신정변으로 죽을 고비를 넘기고 상해로 떠났다.

노근란은 원래 '민영익인' 한 방만 있었다. 화면의 글은 나중에 들어갔다. 처음엔 오세창의 글만 왼쪽에 있었으나 일 년 뒤 최린이 오른쪽 글을 써넣었고, 안중식이 '심전(心田) 안중식(安中植) 관(觀)'으로 배관기(拜觀記)를 추가했으며, 1923년 이도영의 글이 들어갔다.

소장자는 최린이다. 여백뿐이던 이 그림에 최린이 제일 먼저 받은 오세창의 제화는 이렇다.

의란구원성다종(漪蘭九畹誠多種)/ 물결처럼 많은 난초 구원(九畹)에 심는다 해도

불급묵지삼량화(不及墨池三兩花)/ 먹으로 그린 두세포기 난 그림에 미칠 수 없네

차일국향영락진(此日國香零落盡)/ 이날 국향(國香)이 떨어져 다하니

왕손방초편천애(王孫芳艸遍天涯)/ 왕손(王孫)의 묵란만 세상에 남았네

정사(丁巳) 소춘(小春) 제(題) 민원정화(閔園丁畵) 료공(聊供) 고우인형(古友仁兄) 아상(雅 賞) 열상노초의(洌上老艸衣) 오세창(吳世昌)

사람은 가고 이날의 방초(芳艸)만 남았다는 시구를 보면, 노근란이 민영익의 절필작이고 그래서 제화를 미처 써넣지 못했다는 구전이 있지 않았을까 하는 생각이 든다. 만년작임은 분명하고 대작인데다 노근란이어서 민영익의 대표작으로 손색 없다.

민영익이 상해 천심죽재에서 작고하자 중국인 부인이 낳은 아들 민정식(1897-1952)이 영구를 모시고 서울로 왔는데, 이때 유품과 함께 들어온 이 작품을 최린이 소장하게 되었을 것이다. 7년에 걸쳐 4명의 대가가 쓴 글은 이 작품의 중요한 출처(provenance)가 된다. 작품의 기원, 유래에 대한 대가의 판단은 작품의 신뢰는 물론 가치와 의미를 더욱 높인다. 그러나 작가가 꽉 조여놓은 화면 조형성을 이런 첨가물이 깨트리는 경우도 있다.

미술사 연구자

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

[우리 아기가 태어났어요]신세계병원 덕담

'이재명 선거법' 전원합의체, 이례적 속도에…민주 "걱정된다"

"하루 32톤 사용"…윤 전 대통령 관저 수돗물 논란, 진실은?