'파란 휴지 줄까, 빨간 휴지 줄까'.

동서고금을 막론하고 어느 시대 어느 곳에서나 '무서운 이야기'가 존재한다. 시대와 장소는 달라도 비슷한 양상을 띄는 '괴담'과 '구미호', '처녀귀신', '몽달귀신' 등 괴물들의 이야기는 늘 우리 사회 한켠에 함께하고 있다.

이 책은 일제강점기 '괴담'의 탄생부터 유신시대 공포물까지, 시대별 문학과 영화를 넘나들며 살펴본 한국 괴기 서사의 흐름과 그 속에 깃든 사회적 의미를 해석하고 있다. 한국에서 무서운 이야기를 즐기는 취향이 형성되고, 괴기한 이야기가 대중문화 속에서 전개되는 과정을 살펴본다.

저자는 무서운 이야기를 즐기는 양식이 만들어지는 과정에서 죽음과 영혼에 대한 감각과 느낌은 어떻게 바뀌고 재배치되는지, 공포 소재를 찾아내고 불러내는 작업 속에서 식민지 민족의 과거와 미래에 대한 감각은 어떻게 작동하는지, 한국 괴기의 단골 소재인 여성괴물을 재현하는 공포물에서 자본주의가 강요하는 노동에 기초한 삶의 조직과 젠더에 대한 감각은 어떻게 접속하는지 등의 질문을 던지며 이에 대한 해답을 찾아보는 일련의 탐구 작업을 진행했다.

'괴기'라고 하면 요괴, 귀신, 유령, 괴물 등이 떠오른다. 어둡고 야수적인 본성과 마술적인 공포가 지배하는 세계, 논리적으로 파악할 수도, 이성적으로 제어할 수도 없는 잔혹하고 초자연적이며 음울하고 신비한 세계가 오늘날 괴기가 표상하는 세계다.

하지만 한국에서 괴기라는 말이 지금과 같은 의미를 지니게 된 것은 그리 오래된 일이 아니다. 괴기가 전근대와 야만의 시대를 연상시키고, 근대적 합리성의 저편에서 마술적이면서도 잔혹하고 비윤리적인 세계를 지칭하게 된 것은 일제강점기 중반이 지나면서부터였다. 이 책에서는 이러한 상황과 의미를 신문과 잡지에 연재되었던 괴담들과 '괴기소설'로 유명한 작가 김내성의 작품을 중심으로 살펴보고 있다.

일제강점기 중반 비로소 독립된 단어가 된 '괴기'라는 말이 다시 활성화된 것은 1960년대 공포영화가 유행하면서였다. 공포영화가 대중영화의 한 양식으로 일반화되기 시작한 이 시기, '괴기'는 '괴기·공포'라는 방식으로 '공포'와 짝지어져 사용되곤 했다. 1960년대 후반부터 1970년대 전반까지 가장 활발하게 진행된 초창기 한국 공포영화 하길종의 '수절'과 홍파의 '묘녀' 등을 통해 가로지르는 시대 감성의 일면을 포착해본다. 432쪽, 2만6천500원.

![[단독] 공무원노조 지부, 현금 지급 내걸고 시위 참가 모집](https://www.imaeil.com/photos/2025/04/02/2025040220114057705_l.jpg)

댓글 많은 뉴스

전한길 "탄핵 100% 기각·각하될 것…尹 복귀 후 개헌·조기총선 해야"

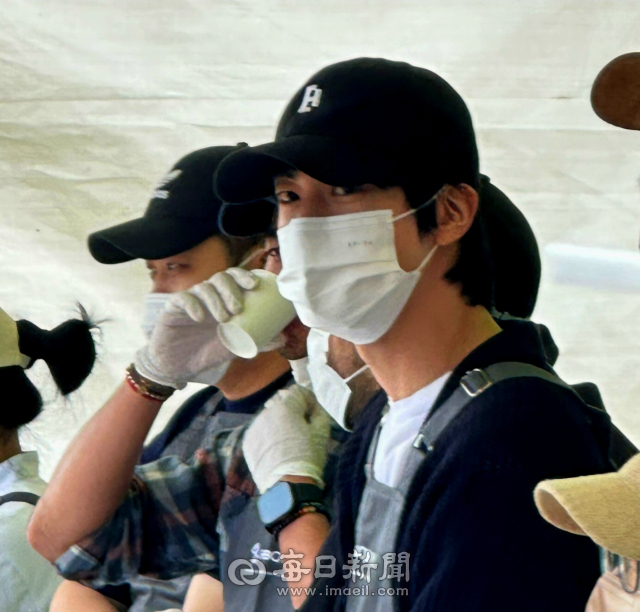

앞치마 두른 'BTS 진', 산불피해지역 안동 길안면서 급식 봉사

"헌재 결정 승복 입장 변함없나" 묻자…이재명이 한 말

'계엄, 1만명 학살 계획' 이재명 주장에 尹측 "이성 잃은 듯, 경악"

탄핵심판 선고 D-1…이재명 "尹계엄에 최대 1만명 국민 학살 계획 있었어"