나는 배를 끌고 산을 넘어 기어이 카루소의 절창을 아마존 강물 위에 수놓은 영화 '피츠카랄도'를 기억한다. 정글 속 오페라하우스를 짓겠다는 한 남자의 염원을 이룬 인물은 독일 영화감독 베르너 헤어초크이다. '피츠카랄도'에서 배우와 스태프는 실제로 배를 산으로 넘기는 사투를 벌이면서 영화를 완성했다. 헤어초크라서 가능한 일이었다. '아귀레, 신의 분노'를 찍을 때, 촬영을 거부하는 주연배우 클라우스 킨스키에게 권총을 겨눈 걸로 악명 높은 인물 아니던가.

저 끈질긴 생명력과 집요함이 어디에서 비롯되었는지 궁금했다. 헤어초크가 품은 화염 같은 광기의 근원을 보고 싶었다. 뜻밖에 해답은 영화가 아닌 책에 있었다.

"아이스너는 죽어서는 안 된다. 죽지 않을 것이다. 허락하지 않겠다. 그녀는 죽지 않는다. 아니, 그녀는 죽지 않았지, 죽지 않을 테다. 나의 발걸음은 확고하다."(12쪽)

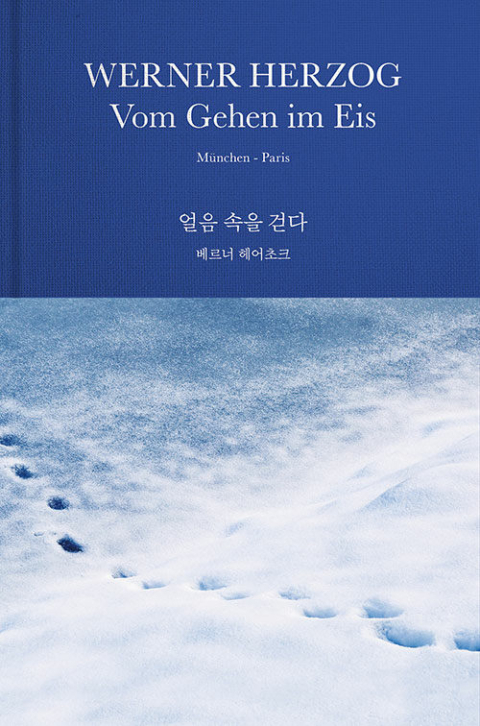

1974년 11월 말 헤어초크는 파리에 있는 친구로부터 한 통의 전화를 받는다. 로테 아이스너가 병세가 위중하여 곧 죽을지도 모른다는 내용이었다. 로테 아이스너는 앙리 랑글루아와 함께 시네마테크 프랑세즈를 완성한 독일 영화계의 가장 중요한 인물이었다. 헤어초크는 내가 걸어서 파리의 병원까지 간다면 아이스너는 죽지 않을 거란 확고한 믿음으로 장장 700킬로미터의 여정을 시작한다. 헤어초크의 '얼음 속을 걷다'는 11월 23일 뮌헨을 출발하여 12월 14일 파리까지 22일 동안 걸어간, 한 젊은 영화인이 독일영화계에 바치는 인신공양 같은 고행의 기록이다.

책에 담긴 내용은 간결하되 명료하다. 낮에는 고통의 발걸음을 옮기고 밤이면 잠자리를 찾아 분투하기. 걷고 잠들고 다시 걷는 일이 전부인 것처럼 보이지만, 실로 위대한 발걸음이다. 강행군의 연료는 한 인간을 위한 염원과 기원, 즉 세계영화사를 견인한 영웅 아이스너를 위한 기도였다. 그는 인간애와 영화를 양 어깨에 들쳐 메고 걸었다. 어느 한쪽이라도 균형이 무너진다면 주저앉게 될 것이었다.

헤어초크는 22일 내내 편한 수면을 취하지 못했고, 적절한 음식을 섭취하지도 못했으며 비와 눈과의 사투를 감내해야 했다. 종종 나타나는 마을과 시내 풍경조차 을씨년하다. 초췌한 그의 얼굴을 보는 지역민의 시선은 차갑고 경계로 가득하며 어디서도 친절은 기대하기 힘들다. 헤어초크를 휘감은 건 완전한 고독이었다. 책 제목처럼 얼음 속을 걷는 느낌. 오죽하면 12월 4일 기록에는 "내가 걷고 있다는 사실을 잊었다."(82쪽)고 썼을 정도다.

'얼음 속을 걷다'는 생생하고 사실적이라기보다는 실재적이다. 어떤 감상도 낭만도 스며들 틈 없이 오직 자기 눈으로 보고 몸으로 행한 일을 여과 없이 기록했다. 책을 읽는 내내 과연! 헤어초크답다고 생각했다. 그가 하룻밤을 보내기 위해 감행한 일련의 행위들, 예컨대 움막과 창고 또는 창을 깨고 빈집에 들어가거나 전시용 차량에서 잠을 청하지만, 그의 행위는 법과 도덕의 잣대를 넘어선지 오래다. 심지어 프랑스 국경을 넘을 때조차 기쁨과 환호는 없다. "냉혹하게 내리는 비와 습기, 깊고 깊은 암울함이 내려앉은 대지, 언덕, 들판, 진흙탕, 그리고 12월의 슬픔"만이 헤어초크를 에워싼다. 건조하지만 끈끈한 그 무엇.

나는 12월 14일 대목에서 읽기를 멈췄다. 헤어초크는 파리에 도착했고, 책은 마지막 2쪽이 남아있을 뿐이었다. 숨을 고르고 싶었다. 아이스너와 조우하는 장면까지 단숨에 읽고 싶지 않았다. 배가 산을 넘게 만든 헤어초크의 광기어린 열망에 나는 이미 휩싸인 터였다. 영화평론가

댓글 많은 뉴스

홍준표, '개헌' 시사 "내가 꿈꾸는 대한민국은 제7공화국, 탄핵정국 끝나면 국가 대개조 나서야"

尹 선고 지연에 다급해진 거야…위헌적 입법으로 헌재 압박

'위헌소지' 헌법재판관 임기연장법 법사위 소위 통과…문형배·이미선 임기 연장되나(종합)

직무 복귀 vs 조기 대선…4월 4일은 尹대통령 '운명의 날'

순대 6개에 2만5000원?…제주 벚꽃 축제 '바가지' 논란