공부 열심히 해서 좋은 대학 가야 한다고 강조하던 선생님. 다나카 수상 시절, 도쿄대학 출신 아닌 수상은 인정 못한다고 일본 신문들이 대서특필 했다는 가십을 곁들였다. 내겐 중학교 중퇴도 노력하면 수상이 될 수 있다는 말보다, 좋은 대학을 나와야 제대로 대접받을 수 있다는 얘기로 들렸다.

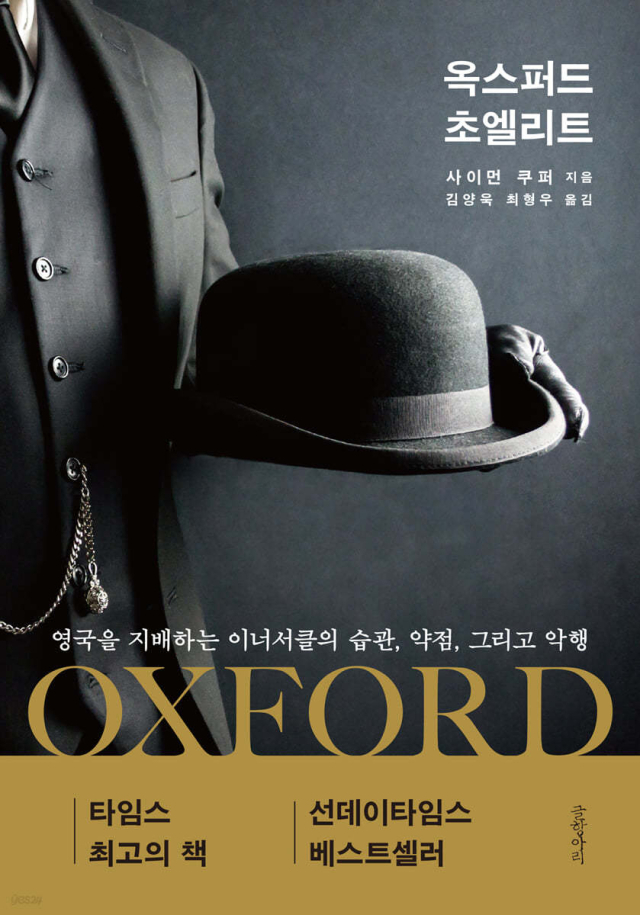

옥스퍼드대학 출신의 저명한 칼럼니스트 사이먼 쿠퍼가 쓴 '옥스퍼드 초엘리트'는 영국을 지배하는 어떤 집단에 관한 우화이다. 초반부는 2016년 이후 5년 연속, 2차 대전 이후 리시 수낵까지 17명의 총리를 배출한 옥스퍼드의 견고함에 대한 날선 비판처럼 읽힌다.

내란과 외침과 혁명과 거리가 먼 영국을 지배하는 단 하나의 계급 옥스퍼드대학교가 있다고 진단한 저자는, 영국의 리더들이 실패한 바탕 역시 옥스퍼드로 귀결된다고 못 박는다. 그렇다면 제 얼굴에 침 뱉는 이야기일까. 그렇진 않다. 외려 애증으로 가득한 고민의 결과물로 보인다. 그러니까 명예혁명으로 일찌감치 봉건제를 없앴고 산업혁명을 일으켰으며, 연합국의 승리를 견인한 최후의 보루. 이 자부심 충만한 역사가 상류층 엘리트에게 어떤 방식으로 이식되고 안착하며, 한때 전 세계 1/4을 지배한 대영제국의 영광을 그리워하게 만드는지. 그들은 왜 바보 같은 관습에 얽매는지를 연민 가득한 시선으로 통찰한다.

"프롤레타리아 계급보다 이곳 상류층에서 더 견고했다."(53쪽)고 술회하는 저자가 파악한 자신이 동기들과 다른 점은 공립학교를 나왔고 세습 상류층이 아니라는 것뿐이다. 그러므로 어릴 적부터 사립학교(이튼, 해로, 차터하우스 등)에 입학해 옥스퍼드를 거치고 웨스트민스터로 직행한 소년들의 종착지가 다우닝가 입성이라는 기이한 현실. 타인에 대해 어떤 고민도 책무도 가져본 적 없는 바보들이 그들만의 리그를 통해 영국을 통치해왔다는 전설 같은 이야기가 펼쳐질 때면 두 가지 감정이 뒤섞인다. 한 번쯤 상류층으로 옥스퍼드를 경험하고 싶다는 선망과 나 같은 평민은 상상조차 못할 세계의 존재를 확인한 허탈함이랄까.

전후 영국 총리 가운데 옥스퍼드 출신이 아닌 사람(캘러헌, 메이저, 고든 브라운) 만이 직무수행에 힘들어했다는 대목에 이르면, "자신을 지도자라고 생각하는 것도 능력 가운데 일부"(189쪽)라는 저자의 주장에 주억거릴 수밖에 없다. 이토록 강한 이너서클의 힘이라니. 그럼에도 저자는 브렉시트와 금융위기와 코로나19를 다루는 집권층의 무지와 무능과 무감각에서 옥스퍼드의 민낯을 본다. "세상이 뒤집혀도 자신들은 괜찮을 거라"(217쪽) 믿었고, "전반적으로 전문지식보다 언어유희를 더 중시한"(230쪽) 이들이 지배한 나라였으니 무리도 아닐 터.

마지막 장에 이르러 저자는 옥스퍼드도 개혁과 변화의 시대를 맞았고 긍정적 신호가 보인다고 평가한다. '옥스퍼드 초엘리트'는 대처 이후 영국을 이끌어온, 가십과 에피소드와 진창 속에서 살아남은 옥스퍼드의 마지막 바보들을 바라보는 사이먼 쿠퍼의 낭만어린 시선이다.

누구나 사회에 나오는 순간 절감한다. 민주주의 국가에도 학벌과 재력에 따른 계급과 계층이 존재한다는 엄연한 사실을. 최선을 다해 애쓰는 건 보통사람이나 따르는 방식이었다는 불편한 진실을. 세습 귀족과 전통 부자들은 우리와 사는 지역이 다른 게 아니라 사는 세상이 다르다는 아득한 현실을 말이다. 정말! 그렇다고 말하는 책이 '옥스퍼드 초엘리트'이다.

영화평론가

댓글 많은 뉴스

홍준표, '개헌' 시사 "내가 꿈꾸는 대한민국은 제7공화국, 탄핵정국 끝나면 국가 대개조 나서야"

尹 선고 지연에 다급해진 거야…위헌적 입법으로 헌재 압박

'위헌소지' 헌법재판관 임기연장법 법사위 소위 통과…문형배·이미선 임기 연장되나(종합)

직무 복귀 vs 조기 대선…4월 4일은 尹대통령 '운명의 날'

순대 6개에 2만5000원?…제주 벚꽃 축제 '바가지' 논란