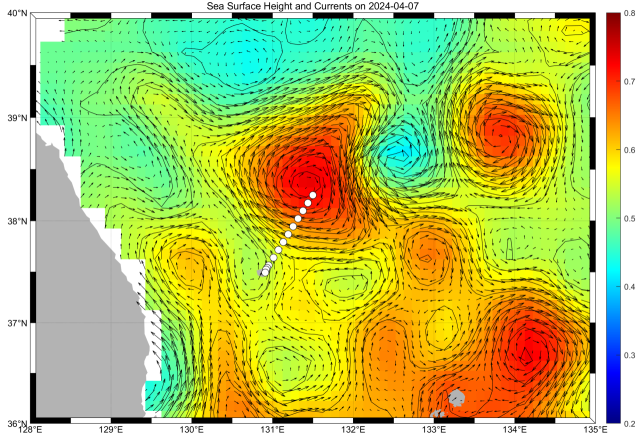

울릉도 북동쪽 약 100㎞ 해역에서 직경 약 150㎞의 중규모 난수성 소용돌이가 관측됐다.

한국해양과학기술원(KIOST) 울릉도독도해양연구기지는 15일 서울대학교 미래혁신연구원 위성활용연구센터와 공동으로 울릉도 북동쪽에 중심을 둔 난수성 소용돌이 발달을 확인했다고 밝혔다.

이 난수성 소용돌이는 직경 150㎞ 규모의 시계방향으로 회전하는 중규모 소용돌이다. 그 중심부는 표층부터 수심 230m까지 수온 10.1℃, 염분 34.21로 매우 일정한 물성을 보였다.

반면 소용돌이 외곽에서는 상대적으로 이러한 일정한 층이 발달하지 않았다. 소용돌이는 난수성 소용돌이의 전형적인 구조로, 활발한 혼합으로 인해 중심부는 통상 표층부터 수심 약 250m 근처까지 일정한 물성 특성을 보였다.

특히 어류 분포에 영향을 미치는 식물플랑크톤 농도의 경우, 소용돌이 중심부보다는 외곽 근처의 20~40m 근처에서 높게 나타나 동해에서 발생한 소용돌이 분포가 표층 해양생태계에 밀접한 영향을 미치고 있음을 확인했다.

인공위성 고도계 분석 결과, 이번 소용돌이는 지난 2023년 11월 중순 무렵, 대한해협을 통과한 후 울릉도 서쪽을 향해 북향하는 동한난류와 울릉도·독도 사이로 남하하는 한류수로부터 에너지를 공급받아 생성된 것으로 파악됐다.

이는 현재까지 약 5개월 동안 울릉도 북동쪽 약 100㎞ 해역에 중심을 둔 채 유지되고 있다. 동해의 소용돌이는 통상 2~16개월 까지도 유지된다.

울릉도독도해양연구기지는 서울대 위성활용연구센터와 공동으로 1993년 1월부터 2024년 2월까지 동해에서 발달한 직경 60㎞ 이상, 지속기간 60일 이상의 소용돌이를 모두 384개, 연평균 12.4개를 분석했다.

같은 기간 울릉도·독도 해역을 포함한 동해 남서부 해역(위도 36~40도, 동경 129도 30분~133도)에서 같은 조건의 소용돌이를 105개를 분석했다.

분석 결과 2000년대 초, 중반에 비해 2020년대 들어 직경 약 100㎞ 이상 중규모 소용돌이가 울릉도(위도 약 37도 30분) 남쪽보다는 울릉도 북쪽 먼바다에 주로 생성되는 것으로 나타났다.

이러한 소용돌이 위치 변동은 과거에 비해 남쪽에서 유입되는 난류수의 세력이 강해지면서 점차 울릉도 북쪽으로 이동했거나, 과거에 비해 북쪽에서 유입되는 냉수의 세력이 약해졌기 때문으로 해석된다.

통상 울릉도 주변 해역은 한류수와 난류수가 접하는 극전선역으로 연구돼 왔다.

울릉도독도해양연구기지는 최근 울릉도 주변의 오징어 어획량 급감, 대표 어종의 아열대화 등 울릉도 주변 해양생태계 변화와 관련해 중규모 소용돌이의 장기 변화를 더욱 면밀히 관찰할 예정이다.

김윤배 울릉도독도해양연구기지 대장은 "동해 중규모 소용돌이는 동해 해양생태계 및 수산자원의 변동을 이해하는 핵심적인 요소다. 울릉도독도 전용 연구선인 독도누리호 및 유관기관 협력을 통해 향후 소용돌이 연구 및 현장 관측을 보다 강화할 예정"이라고 말했다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

[우리 아기가 태어났어요]신세계병원 덕담

'이재명 선거법' 전원합의체, 이례적 속도에…민주 "걱정된다"

"하루 32톤 사용"…윤 전 대통령 관저 수돗물 논란, 진실은?