1998년 10월. 일본 대중문화 개방에 따른 일본영화 개봉. 기준은 세계 4대 영화제 수상작이었다. 그렇게 수입·개봉된 1호 영화가 혐한파 감독 기타노 다케시의 '하나비'이다. 오키나와 바닷가에서 부패형사와 아내가 총으로 동반 자살하는 충격적인 내용이다. 일본과 일본 대중문화에 무지했던 시절이었다. 하물며 전통문화임에랴. 일본 문화에 대한 관심이 충만하던 차에 태가트 머피의 빼어난 저작 '일본의 굴레'를 통해 중간 정리할 기회를 얻었고, 뒤이어 알렉스 커의 '사라진 일본'을 만났다.

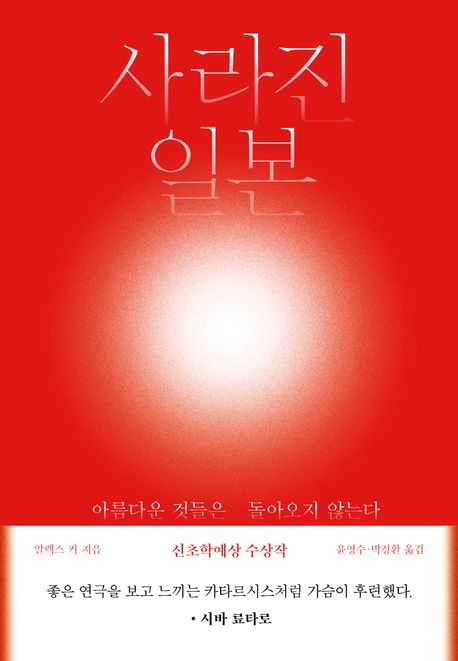

일본은 에도 막부 이후 150년간 두 번의 혁명 곧 근대 민족주의 국가를 세운 '메이지유신'과 전후 일본사회 재건의 바탕이 된 관료주의적 산업복합체 '일본주식회사'를 탄생시킨다. 알렉스 커가 처음 일본 땅을 밟은 건 도쿄올림픽이 열린 1964년이었다. 그러니까 '사라진 일본'은 일본에 살면서 문화예술과 긴밀한 관계를 이어온 중년의 저자가 보내는, 사라져가는 일본 전통문화를 향한 애정어린 러브레터이다.

총 14장 392쪽으로 구성된 책에서 문화예술 편력과 취향을 유감없이 드러낸 저자는, 일본문화의 두 축인 관능미와 형식미 사이에서 완벽한 균형을 이룬 것으로 가부키를 꼽는다. 이를테면 한쪽은 에도의 자유분방한 성문화를, 다른 한쪽으론 관능으로부터 멀어지려 정수만 남을 때까지 다듬고 늦추고 정제하고 줄이기를 반복한 결과 (쾌락주의와 세련미 사이의 갈등이) 다도와 노와 선을 탄생시켰다는 얘기다. 외형을 중시하는 일본인에게 "논리를 대담하게 뛰어넘으며 순간에 집중하는 일본문화"가 곧 가부키의 매력이라고 진술한다.

나를 사로잡은 두 꼭지. 먼저 긴자 거리의 간판을 주목하는 대목이다. 저자에 따르면 예술로서의 서예가 잃은 자리를 대신한 게 디자인으로서의 서예인데, 에도시대를 지나면서 디자인 서체는 가부키와 노와 인형극과 스모와 사무라이 문서 전반에 스몄다는 것. 때문에 한자를 사용한 그래픽 디자인은 여전히 건재하고, 그래서 긴자 거리 간판이 위대하다고 주장한다. 또한 오랜 기간 이야 계곡의 집을 수리하며 터득한 것들, 즉 빛이 모자란 전통가옥에 눌린 일본인의 무의식이 긴자의 네온과 형광등 불빛 찬란한 도시를 건설했다는 대목에 이르자, 책의 진가를 맛본 기분이었다. 알면 사랑하게 되고 사랑하면 보인다는 말의 실천사례집이라 불러도 무방하리라.

"교토의 보물은 사원에 있지도 않고 거리의 외관에 있지도 않다. 그것은 교토 시민들의 복잡다단한 관습과 우아한 삶에 담겨져 있다." 알렉스 커는 도시재생의 이름으로 뭐든 쓸모 있는 것으로 탈바꿈시키려는 자기혐오 시대에 경종을 울린다. 저자가 마지막 희망으로 삼은 도시는 오사카다. 정형화되지 않은 자유로움과 촌스런 문화. 거칠고 투박하며 제멋대로인 패션까지, 오사카에 바치는 각별한 애정은 귀하고 귀엽다. 어수선함과 비어있음 사이에서 어느 시절엔가 충만했던 '정돈된 공간'으로의 일본을 보여주려는 시도, '사라진 일본'이 특별한 이유가 여기에 있다. 그리하여 내게 충만함을 안겨준 문장.

"나는 이렇게 물었다. '내가 새로 산 물건이 아름다운 건지 아니면 그냥 내 마음이 끌린 건지 어떻게 압니까?' 데이비드의 대답이다. '두 가지 방법이 있네. 하나는 아름다운 집을 소유하는 거야. 또 하나는 새로 산 물건 주위를 아름다운 물건들로 둘러싸는 거지. 아름다운 물건이 아니라면 거기에 어울리지 못할 걸세.'"

영화 '소공녀'에서 미소는 말한다. "내가 사랑하는 것들은 모두 사라져" 알렉스 커 역시 자신이 사랑한 일본의 사라지는 것들을 애잔하게 지켜본다. 찬란하거나 단정하거나 소박한, 그 모든 풍광과 아름다움을.

댓글 많은 뉴스

이재명 현충원서 또 "예의가 없어" 발언…왜?

민주당 권리당원의 외침 "전국이 불타는데 춤 출 때냐"

박찬대 "한덕수, 4월 1일까지 마은혁 임명 안 하면 중대 결심"

"국무위원 전원 탄핵?…행정부 마비, 민란 일어날 것" [일타뉴스]

홍준표, '개헌' 시사 "내가 꿈꾸는 대한민국은 제7공화국, 탄핵정국 끝나면 국가 대개조 나서야"