인공지능(AI) 시대 새로운 전환점을 맞아 반도체 산업의 분산이 필요하다는 주장이 나오고 있다. 특히 전력과 수자원, 인력 자원이 풍부한 대구·경산·구미를 중심으로 한 '파이(π)밸리 프로젝트'가 수도권에 집중된 반도체 산업 리스크를 해소할 방안으로 떠오르고 있다.

반도체 산업은 '경제 안보'와 직결된다. 국가 경쟁력을 유지하는 핵심 요소로 미·중 패권전쟁으로 세계 질서가 재편되는 지금 대한민국의 가장 중요한 자산으로 꼽힌다. 각국 정부는 첨단산업 공급망을 매개로 반도체 동맹을 구축하고 협력을 강화하는 데 주력하고 있다.

다만 한국의 경우 메모리·수도권 산업구조가 뚜렷한 탓에 한계점이 명확하다는 지적도 끊이지 않고 있다. '반도체 강국' 한국의 위상을 높이기 위해 새로운 전략이 필요한 시점이다.

◆전력·수자원 부족, 수도권 반도체 클러스터

세계적으로 메모리 반도체 시장보다 시스템 반도체 시장이 더욱 큰 상황에서 메모리 중심의 성장이 한국 반도체 산업 발전을 저해하는 요소로 작용한다는 지적이 나오고 있다. 산업연구원에 따르면 글로벌 반도체 시장 규모(2022년 기준)는 6천억 달러(약 820조원)에 달하지만 이 가운데 메모리 비중은 23.88%에 불과하다. 나머지 76.12%는 시스템 반도체의 몫이다.

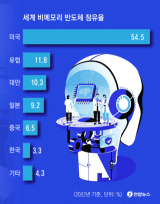

시스템 반도체는 메모리에 비해 3배가량 더 큰 시장이지만 한국의 점유율은 기대에 한참 미치지 못하는 수준이다. 한국의 시스템 반도체 시장 점유율은 3.3%로 일본(9.2%)은 물론 중국(6.5%)보다 뒤처져있다.

정부는 갈수록 치열해지는 반도체 시장에서 국가 핵심 산업으로 성장시키기 위해 경기 평택·화성·용인·이천 등에 세계 최대 규모의 반도체 클러스터 조성을 발표했다. 총 사업 규모만 622조원에 달하는 대형 프로젝트다.

하지만 반도체 생산에 필요한 막대한 규모의 전력을 공급하는 데 차질이 빚어질 수 있다는 우려의 목소리가 높다. 이미 최첨단 설비와 인구가 밀집해 포화상태인 수도권에 반도체 생산시설을 신설할 경우, 필요한 전력을 공급하기도 벅차기 때문이다.

'제11차 전력수급기본계획'의 추정치에 따르면 2038년까지 용인을 비롯해 수도권에 조성되는 반도체 공장의 전력 수요는 모두 15.4GW에 이른다. 용인으로 지역을 좁혀도 필요한 전력이 원전 3기 이상으로 추산되고 있다.

신규 발전소 건립이 어려운 상황에 타지역 에너지를 끌어오는 방안도 거론되고 있으나 송전망 구축에도 막대한 비용이 필요한 상황이다. 더구나 지역별 전기요금제 시행 근거를 담은 분산에너지법이 지난 14일부터 시행되면서 에너지 자급률이 낮은 수도권의 전기료는 더욱 올라갈 가능성이 높다. 최첨단 공정을 갖추더라고 전기가 부족해 가동을 못 할 위기를 맞을 수 있다는 것이다.

수도권에 치우친 반도체 산업을 비수도권으로 일부 옮겨 전기와 수자원 등으로 인한 리스크를 줄여야 한다는 주장에 힘이 실리는 이유이기도 하다.

산업계 한 관계자는 "반도체에 대한 의존도가 높은데 생산공장이 멈추게 되면 타격이 크다. 전력 공급 문제를 최우선으로 해결할 필요가 있다"고 했다.

◆'파이밸리 프로젝트' 속도 높여야

수도권에 집중화된 반도체 산업 재편의 최적지로는 파이밸리 프로젝트를 추진하는 대구경북이 거론된다.

파이밸리 프로젝트는 차세대 시스템 반도체 산업 육성을 골자로 하고 있다. 대구경북에 새로운 반도체 산업 생태계를 조성해 수도권·메모리에서 탈피한 새로운 전략을 수립하는 데 초점을 맞췄다.

특히 수요 기반의 다품종 소량생산의 생산라인을 구축하고 화합물 반도체를 집중 개발하는데 집중한다. 미래모빌티리와 통신, 로봇, 항공우주, 인공지능(AI) 등 신산업 분야에 필수적인 차세대 반도체를 양산하겠다는 계획이다.

파이밸리 프로젝트 성공 가능성에 대한 기대는 대구경북이 가지는 '강점'이 작용하고 있다. 반도체 생산에 필수적인 전기와 물, 사람이 풍부하기 때문이다.

현재 경기도 용인에서 추진 중인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단의 경우 하루 80만t이 필요할 것으로 예상되면서, 용인은 강원도 화천에서 하루 60만t의 수자원을 끌어오기로 했다. 이 때문에 화천군에서는 69년 동안 3조3천359억원에 달하는 직·간접적 손실이 발생했다고 비판의 목소리가 나오는 등 갈등이 심화하고 있다.

반면 대구는 수자원이 풍부하다. 3면이 강으로 둘러싸인 반도의 형태를 갖추고 있는 대구는 구미를 관통하는 낙동강이 달성군을 감싸고 있고 지류인 금호강은 북구, 동구, 수성구를 지나 경산까지 뻗어 있다. 또 대구와 인접한 안동댐, 임하댐 등 이미 산업에 필요한 수자원을 확보하기에 최적의 장소로 평가 받고 있다.

대구시 상수도본부에 따르면 현재 정수장공업용수생산량은 하루 평균 8만2천톤(t)이다. 공업용수가 필요할 경우 하루 최대 22만t까지 즉각 생산 가능하다.

또 대구경북권은 반도체 산업 필수요소로 꼽히는 전력 공급이 원활하다는 강점이 있다. 실제 지난해 기준 경북의 에너지 자급률은 216%로 충남(214%), 강원(213%) 등과 더불어 전국 최고 수준이다. 현재 가동 중인 원전 25기 중 13기가 경북에 몰려 있다. 실제 구미는 전력을 포함한 우수한 인프라를 기반으로 도레이첨단소재, SK실트론 등 글로벌 기업의 신규 투자를 이끌어내는 성과를 거두고 있다.

정재학 영남대 화학공학부 교수는 "경북권은 전력 생산량이 많고 그만큼 공급도 원활하다는 면에서 산업단지를 조성하는 데 합당한 입지 조건을 갖추고 있다"며 "미국, 유럽을 중심으로 환경규제가 강화되면서 글로벌 시장에서 신재생에너지의 중요성도 날로 높아지고 있다. 신재생에너지 발전에 있어서도 수도권에 비해 비수도권이 더 유리하다"고 했다.

또 대구경북에는 반도체 분야 인재들이 많다. 삼성전자 연계 계약학과인 대구경북과학기술원(DGIST) 반도체공학과가 있으며 경북대는 반도체,첨단산업 특성화대학 지원사업 등을 추진해 신산업에 필요한 전문 인력을 양성하고 있다.

또 교육부 '글로컬대학30 사업'에 예비 지정된 국립금오공과대는 지난달 24일 영남대와 구미 반도체 및 경산 ICT 기반 제조업 첨단화를 이끌기로 했다. 대구대도 중소기업 계약학과 학사과정인 IT융합학과를 운영, 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단이 주관한 '2023년 중소기업 계약학과 성과평가'에서 5년 연속 최우수(S등급) 평가를 받는 등 전문인력 양성에 주력하고 있다.

경운대도 산업통상자원부 주관 '중견기업·지역 혁신 얼라이언스 지원사업'에 선정, '소재 분야 장비산업 디지털 혁신을 위한 D·N·A (Data·Network·AI) 융합형 연구 인력 양성'에 매진하고 있다.

이러한 장점으로 인해 전문가들은 파이밸리 프로젝트가 신산업 구조 개편, 지역 균형발전에 기여할 것으로 내다보고 있다.

김대현 경북대 반도체융합기술연구원장은 "파이밸리 프로젝트는 반도체 개발과 실증, 생산, 인력 양성에 이르기까지 산업 생태계를 조성하는 것을 목적으로 한다. 성공적으로 이루어질 경우 일자리 창출과 기업의 성장을 촉진해 지역의 '미래 먹거리'를 만드는 계기가 될 수 있다. 국가 차원에서도 시스템반도체 산업이 차세대 글로벌 반도체 시장에서 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

댓글 많은 뉴스

홍준표 "임기 못 마치고 떠나 시민께 송구…대선 승리해 금의환향하겠다"

박은정, 315일 전 尹에게 받은 난 키워 '파면 축하 난'으로 선물

홍준표, 시장직 사임 "尹 억울함 풀 것, 임기 못마쳐 죄송"

한동훈, 출마 선언…이재명 겨냥 "괴물정권 탄생 막아야"

尹 만난 이철우 "주변 배신에 상처받아…충성심 강조"