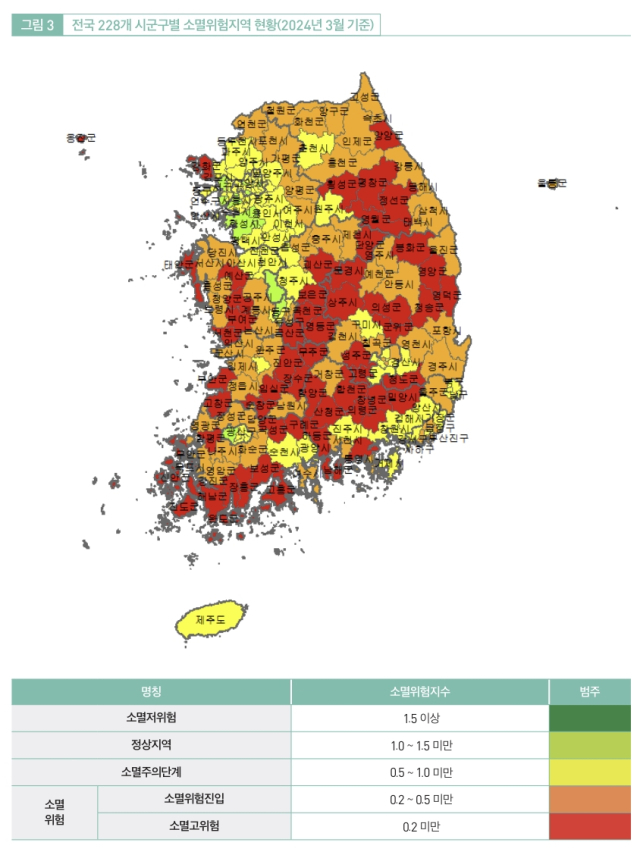

대도시에겐 남의 일인 줄만 알았던 '소멸위험' 경보가 광역시 단위로는 처음으로 부산에도 발령됐다.

한국고용정보원이 28일 발간한 '지역산업과 고용' 여름호에서 이상호 연구위원이 통계청 '주민등록인구통계'를 이용해 분석한 '지방소멸 2024: 광역대도시로 확산하는 소멸위험 '에 따르면 부산은 65세 이상 인구 비율이 23%를 기록, 국내 광역시 단위 가운데 유일하게 초고령사회에 진입했다.

그러면서 부산의 소멸위험지수는 0.490으로 나타났다.

![[그래픽] 전국 광역시도 소멸위험도 (서울=연합뉴스) 이재윤 기자 = 28일 한국고용정보원에 따르면 이상호 연구위원은 통계청의 주민등록인구통계를 이용해 분석한 \](https://www.imaeil.com/photos/2024/06/28/2024062817350921813_l.jpg)

▶소멸위험지수는 20~29세 여성 인구 수를 65세 이상 인구수로 나눈 값이다.

다음과 같이 분류한다.

▷1.5 이상=소멸저위험

▷1.0~1.5=보통

▷0.5~1.0=주의

▷0.2~0.5=소멸위험

▷0.2 미만=소멸고위험

전국 평균은 0.615로 나타났다.

소멸위험지수가 가장 높은, 즉 선방한 곳은 세종시(1.113)이다. 이어 서울(0.810)과 경기(0.781)가 뒤따랐다.

그 다음은 대전(0.736), 인천(0.735), 광주(0.732), 울산(0.636) 순이었고, 이어 광역도인 제주(0.590)보다 대구(0.553)가 낮았다.

이어 부산(0.490), 충북(0.487), 충남(0.464), 경남(0.444), 전북(0.394), 강원(0.388), 경북(0.346), 전남(0.329) 순이었다.

이 가운데 대구는 광역시 단위 중 부산 다음으로 인구 문제가 심각한 수준인데, 대구 역시 인구 감소세가 꾸준하기 때문에, 향후 분석에서 부산에 이어 소멸위험 지역에 들어설 가능성이 제기된다.

부산과 대구는 이번 분석에서 소멸위험지수가 전국 평균보다 낮은 유이(2)한 광역시이다.

▶이같은 광역자치단체(광역시·도) 단위가 아니라 기초자치단체, 즉 288개 시·군·구를 대상으로 분석한 결과를 보면 지난해 3월 이후 신규로 소멸위험 지역에 들어간 기초자치단체는 11곳이다.

부산 북구·사상구·해운대구·동래구 등 부산의 4개 구를 비롯해 대구 동구, 대전 중구·동구, 울산 울주군 등 광역시의 구·군이 8곳이었고, 나머지 3곳은 전남 목포시·무안군, 충북 증평군이었다.

부산 전체 소멸위험지수가 악화한 요인(부산 4개 구 신규 포함)이 확인된다. 아울러 신규 사례 11곳 중 광역시의 구·군(8곳)이 광역도(3곳)보다 더 많은 것은 이제 대도시로도 눈에 띄게 소멸 위험이 번지고 있음을 보여준다는 분석이다.

288개 시·군·구 중 소멸위험 지역은 130곳으로 57.0%를 차지했다. 또한 20~30대 여성 인구가 65세 이상 인구의 20%에도 못 미치는 소멸고위험 지역도 57곳으로 전체의 25%를 차지했다. 소멸고위험 지역 가운데서는 기존 군 지역뿐만 아니라, 경북 상주시·문경시, 경남 밀양시 등 시 지역도 포함되기 시작했다. 광역시·도 단위에서 처음으로 소멸위험 지역에 진입한 부산과 닮은꼴인 셈이다.

이상호 연구위원은 "급속한 고령화와 청년인구 유출로 인해 쇠락하는 지방의 단면을 보여준다"면서 특히 부산이 처음으로 소멸위험 지역에 든 걸 가리킨듯 "'지방소멸'은 아이들의 울음소리가 그친 텅 빈 농어촌 마을과 같은 협소한 개념에서, 지역 일반의 위기를 상징하는 개념으로 전환할 필요가 있다"고 강조했다.

또 "소멸위험 지역이 최근까지도 꾸준히 증가하고 있다는 점은 저출생 대책과 마찬가지로 지방소멸 대책도 별다른 성과를 거두고 있지 못하다는 것을 의미한다"고 지적했다.

댓글 많은 뉴스

'특검 반대' 김흥국 "좌파 해병 있는지 처음 알아…정치에 이용 말라"

[포커스On] 反尹 선언한 한동훈, 당심은 어떻게 판단할까?

대구도시철도 1호선 신설 역명 '단순화'…"부호역·하양역"

이준석, 尹 '이태원 음모론?' "그랬을 분이라 생각"

'윤석열 탄핵' 청원 60만 돌파 '10만 추가에 하루도 안 걸려'