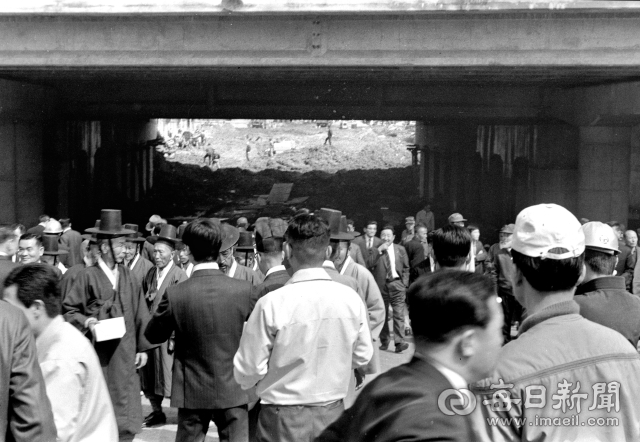

1970년 9월 22일. 희비가 엇갈린 운명의 날이었습니다. 남북소통 대구역 지하도 건설로 역사(驛舍) 본관 철거가 시작돼 지붕은 한쪽이 간데 없고, 광장을 파내던 포클레인은 코앞까지 밀고왔습니다. 1913년 건축한 르네상스 풍의 역 청사가 반세기 만에 헐리는 순간 김용복 역장(53)은 눈시울을 붉혔습니다. 직원들도 시민들도 아쉬움을 삭였습니다.

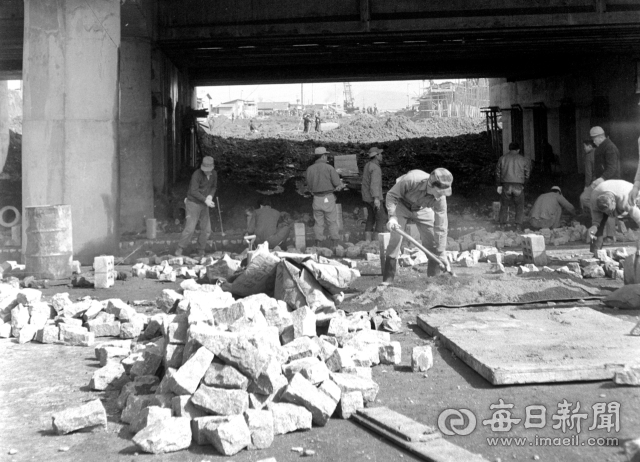

"1968년 10월 1일 현재 대구역 남쪽 인구는 71만 8천명, 북쪽은 24만 7천명…." 도심이 비좁아 1966년부터 '대대구 건설'이 시작됐지만 남북을 가로막은 철길에 여태 대구역 뒤쪽으론 한 발짝도 못갔습니다. 포정동에서 산격동으로 옮겨 간 도청사는 수 년이 지나도 변변한 진입로 조차 없었습니다. 이번 지하도 건설은 벼르고 벼르던 숙원사업. 단순히 중앙로와 도청을 잇는 길만 내는 게 아니었습니다.

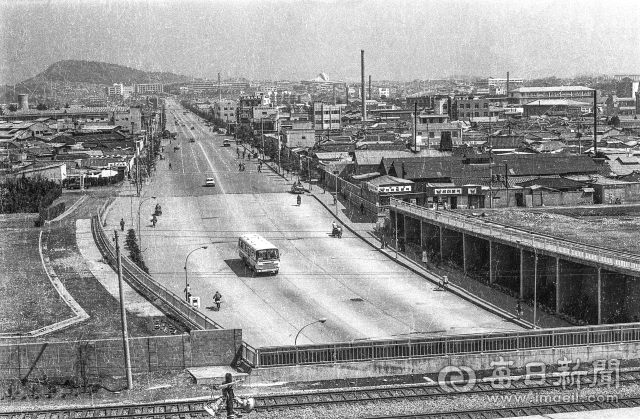

"역후 흑지대로 불리던 저탄장은 반야월로, 대구역 철도화물은 새로 지은 동대구역(1969년 6월 업무 개시)으로, 이와 함께 대구역 선로 20개 가운데 13개를 걷어내고 일대 불량지구 10만평을 말끔히 재개발…." 지하도 건설은 시(市)급에서는 사상 최대 토목사업이었습니다. 게다가 사업이 끝나는 1년 뒤에는 화물·여객 업무를 모두 접고 대구역을 완전 폐쇄한다는 계획까지 세웠습니다.

1971년 3월 27일, 착공 6개월 만에 마침내 남북이 뚫렸습니다. 경부 철도 부설(1903년) 68년 만의 남북 소통이었습니다. 공사장에선 축하 파티가 열렸습니다. 박해룡 중구청장, 장재호 북구청장이 맞구멍 난 터널에서 손을 맞잡았습니다. 칠성동 백경신(89) 옹, 중앙통 장용(95) 옹 등 남북 대표 20명도 나와 마치 남북이 통일이라도 된 듯 들뜬 표정으로 막걸리 잔을 들었습니다.

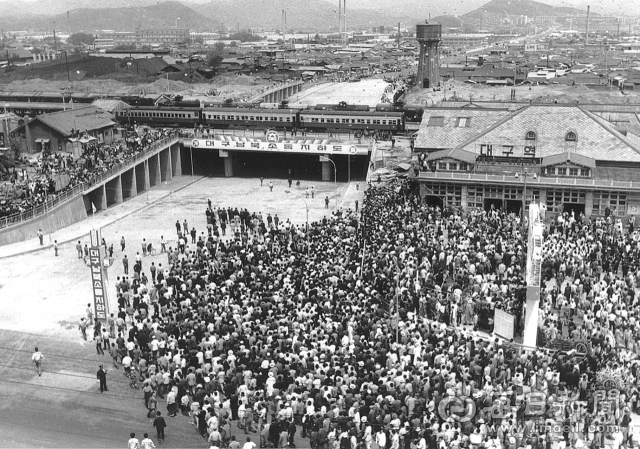

마침내 4월 24일, 역광장에서 열린 개통식장은 인산인해였습니다. "반세기만에 숙원을 풀어 남북교통은 물론 균형잡힌 대구발전을 기하게 돼…." 김수학 대구시장의 식사에 이어 개통 테이프가 끊기자 2천개의 오색풍선이 하늘을 날고, 시민들은 새로 생긴 통일로(현 중앙대로)를 보자며 우르르 지하도를 걸었습니다. 이날 수성천변에서는 경축 불꽃놀이가 밤 늦도록 이어졌습니다. (매일신문 1970년 9월 18일~1971년 4월 25일 자)

지하도 개통으로 오랜 숙원 하나는 해결을 봤지만 잃은 것도 많았습니다. 건물 아래로 터널을 뚫는 기술이 없어 고풍스런 근대 유산, 대구역 청사를 헐어야 했습니다. 각종 집회와 행사가 끊이지 않았던 넓디 넓던 역 광장은 반으로 쪼그라 들었습니다. 2003년 민자역사가 들어서면서 반쪽 광장 마저 사라졌습니다. 대구역 광장문화도 영영 자취를 감췄습니다.

재개발로 도심에도 하루가 다르게 고층 아파트가 들어서는 대구. 이 도심에서 햇볕을 쬐며 느긋하게 여유 부릴 광장은 먼 나라 얘기. 아파트 현관을 나서면 걸을 만한 거리, 앉을 만한 벤치, 쉴 만한 공원 하나 만나기가 쉽지 않습니다.

그때, 숱한 정거장의 추억이 서린 대구역 청사를, 크고 작은 집회와 각종 행사로 대구의 여론을 모으던 역 광장을 잃지 않았더라면 대구에 이만한 명소도 없을 것입니다. 지하도 건설로 대구역이 헐리고 광장을 파내던 1970년 9월 22일은 참으로 희비가 엇갈린 운명의 날이었습니다.

댓글 많은 뉴스

홍준표 "임기 못 마치고 떠나 시민께 송구…대선 승리해 금의환향하겠다"

박은정, 315일 전 尹에게 받은 난 키워 '파면 축하 난'으로 선물

한동훈, 출마 선언…이재명 겨냥 "괴물정권 탄생 막아야"

홍준표, 시장직 사임 "尹 억울함 풀 것, 임기 못마쳐 죄송"

이준석 '선대위' 출범…"보수기득권에 유승민처럼 당하지 않겠다"