짧은 기간 물질적으로 집약적인 성장을 이룬 대가로 끝없는 경쟁이 당연해진 사회. 한국에서 '실패'란 어떤 의미일까? 근래에 들어선 실패는 성공의 과정이라며 그 가치를 인정받는 듯하기도 하지만 과연 실패에 대한 가혹한 시선이 거둬졌다고도 볼 수 있을까. 실패를 성장과 학습의 기회로 보기보단 부끄러운 것으로 여기고 비난하는 경향이 강하진 않은가. 실제로 2024년 카이스트 실패연구소가 실시한 '도전과 실패에 관한 대국민 인식 조사'에 따르면 응답자의 73.5%는 '실패가 성공에 도움이 된다'고 답했지만, 한국 사회 전반의 실패에 대한 인식을 묻는 질문에 77.2%는 '한국 사회가 실패에 관대하지 않다'고 답했다. 게다가 아무도 해보지 않은 일에 도전하는 사람을 '존중하고 지원'하기(35.6%)보다 '무모하다고 여기고 무시'하는(64.4%) 경향을 보이는 인식도 우세했다.

실패에 대한 인식과 현실의 간극을 보이는 사회적 모순을 해결하고자 2021년 6월 카이스트 실패연구소가 문을 열었다. "실패연구소는 우리 사회가 실패의 가치를 다시 보고 실패를 통해 배울 수 있도록 돕겠습니다" 실패연구소 홈페이지에 적힌 문구다. 이러한 취지에 걸맞게 이곳은 설립 첫해부터 실패의 가치를 알리는 여러 형태의 연구와 활동을 진행해왔다. 그중에서도 2023년 카이스트 캠퍼스에서 열린 '실패주간' 행사는 언론을 비롯한 여러 매체의 주목을 받았다. 망한 과제 자랑하기 대회, 실패 사진전, 세미나 등을 열어 구성원들의 호응을 얻은 바 있다.

그러나 역설적이게도 연구소 내부에서는 이것이 실패연구소의 '성공'인가하는 의문이 싹트기 시작했다. 아무리 좋은 말을 늘어놓아도 당초 설립 목표인 '실패에 대한 인식 개선', '실패에 두려움 없이 도전하는 문화 조성'이 사람들에게 제대로 가닿고 있지 않는 듯했다.

여러 차례의 조사와 관찰을 통해 연구소는 '성공한 사람'과 실패를 피하는 법을 알고 싶은 '아직 성공하지 못한 사람' 사이에 크나큰 괴리가 존재하는 현실을 깨달았다. 우리가 타인으로부터 보고 듣는 대부분의 실패담은 성공한 결과를 전제로 공유된다. 이때 결과로서의 성공은 성적, 직업, 사회적 지위와 같은 객관적인 기준을 바탕으로 말한다. 최종적으로 가설 검증에 성공한 연구 결과만 들어가는 저널, 성공적으로 마무리한 결과를 나열하는 실적 보고서, 이력서 쓰기 문화 등은 자연스럽게 우리를 결과 중심적으로 사고하게 만들고 '실패로 끝난 실패' 즉, 온전한 실패의 기록은 축소되거나 숨겨지기 마련이다.

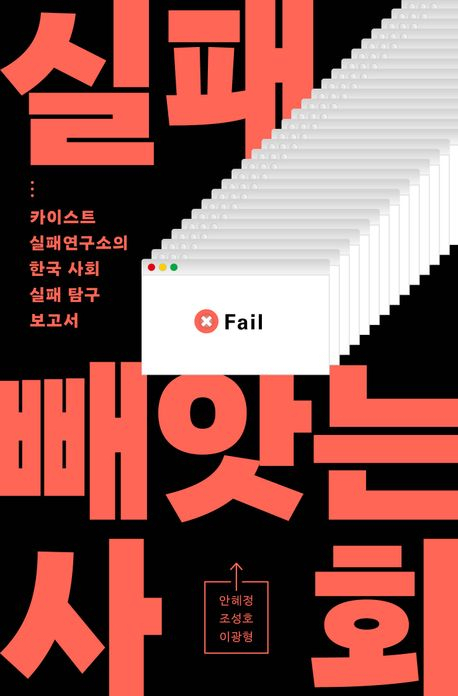

이에 연구소는 초심으로 돌아가 카이스트 구성원이 실제로 경험하는 실패에 초점을 맞추고 여러 사람들을 만나 연구·실험한 결과를 담아 책 '실패 빼앗는 사회'를 펴냈다. 책에는 수차례 시행착오 끝에 도출한 '실패 학습 체계'를 제안한다. 우선 일상 속 실패를 관찰하고 사진과 글로 기록한다. 이 과정에서 학생들은 실패가 얼마나 주관적이고 상대적인 것인지 깨달았다. 또한 기록으로 남은 실패를 들여다보며 막연한 실패감에 빠져 있기보다 차분하고 합리적으로 대처법을 궁리하거나, 나아가 왜 이 일(공부)을 계속하는지 동기와 초심을 재확인한 것도 성과였다.

다음 단계는 이러한 실패 경험을 안전한 분위기의 대화 모임에서 솔직하게 드러내 타인과 공유하는 것이다. '사람 사는 게 다 비슷하다'는 공감을 느끼는 것만으로 불안과 심리적 위축을 완화할 수 있었다. 여러 사람들의 실패 경험을 들으며 정답이 없는 연구를 수행하는 과정에서, 나만의 속도와 방식을 택해도 된다는 확신이 생겼다는 반응이었다.

나아가 실패를 솔직하게 드러내며 배우는 환경이 조성될 때, 사회 전체가 더 건강하고 창의적인 방향으로 나아갈 수 있다고 말한다. 서로의 이야기를 열린 마음으로 들을 준비가 됐다는 게 전제 조건이다. 304쪽, 1만8천500원

댓글 많은 뉴스

이재명 현충원서 또 "예의가 없어" 발언…왜?

민주당 권리당원의 외침 "전국이 불타는데 춤 출 때냐"

박찬대 "한덕수, 4월 1일까지 마은혁 임명 안 하면 중대 결심"

"국무위원 전원 탄핵?…행정부 마비, 민란 일어날 것" [일타뉴스]

홍준표, '개헌' 시사 "내가 꿈꾸는 대한민국은 제7공화국, 탄핵정국 끝나면 국가 대개조 나서야"