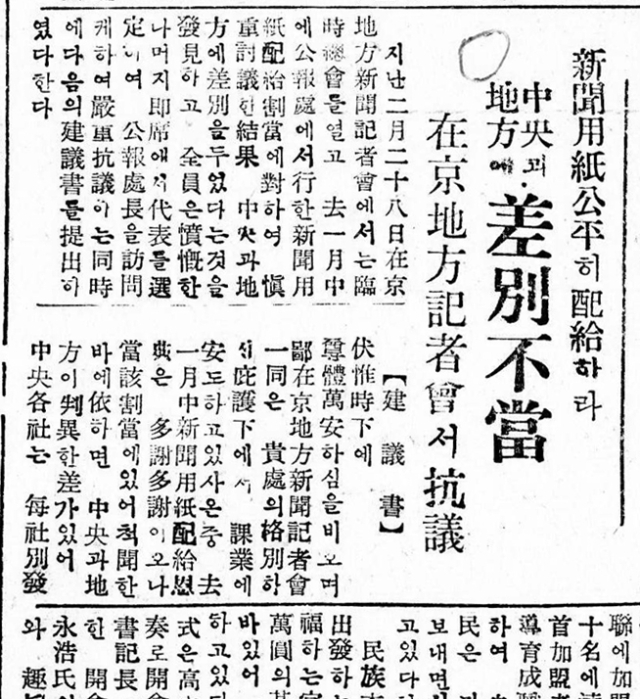

'지난 2월 28일 재경 지방 신문기자회에서는 임시의회를 열고 거 2월 중에 공보처에서 행한 신문 용지 배급 할당에 대해 신중 토의한 결과 중앙과 지방에 차별을 두었다는 것을 발견하고 전원은 분개한 나머지 즉석에서 대표를 선발하여 공보처장을 방문케 하여 엄중 항의하는 동시에 다음의 건의서를 제출하였다 한다.' (매일신문 전신 남선경제신문 1950년 3월 7일 자)

서울서 취재 활동을 벌이고 있는 지역신문 기자들이 발끈했다. 대구나 부산 등 지역신문과 서울서 나오는 신문의 용지 배급 기준이 달랐기 때문이다. 서울에 터를 잡은 신문사는 최저 5천 부에서 최고 7만 부 발행을 적용했다. 이에 맞춰 신문사별로 5톤에서 최대 100~150톤까지 신문 용지를 공급했다. 반면에 지역 신문사는 신문사별 발행 숫자를 아예 무시했다. 신문사 구분 없이 기껏 반 톤에서 1톤으로 용지를 할당했다.

기자들은 이런 당국의 행태를 지역신문 차별이자 지역 차별로 규정했다. 기자들은 대표를 뽑아 공보처장을 항의 방문했다. 기자들은 이 자리에서 지역신문의 발행 부수가 최저 수천 부에서 최고 2만여 부에 이른다고 밝혔다. 서울에서 발행하는 3종류 정도의 신문을 제외하면 되레 지역신문 발행이 많다고 주장했다. 이런 상황에서 신문 용지의 차별적 배급은 지역 신문사를 경영 위기로 몰고 있다는 것이다. 신문 용지가 부족하면 서울은 쉽게 구할 수 있지만 지역은 시장 여건이 척박해 비용이 훨씬 많이 든다는 이유를 들었다.

신문 용지난은 어제오늘 일은 아니었다. 해방 직후 신문의 창간 러시로 용지 부족이 가중됐다. 대구만 해도 민성일보를 시작으로 대구시보, 영남일보, 남선경제신문, 부녀일보 등이 잇따라 창간했다. 신문 주원료인 제지는 수입에 의존했고 잉크 등 자재의 국내 생산 또한 미미했다. 해방 이태 뒤에는 신문 용지값이 무려 10배 남짓 뛰어올랐다. 용지난으로 지면의 크기를 타블로이드판으로 축소하는 신문도 있었다.

용지 부족은 시간이 갈수록 신문발행을 어렵게 했다. 경북군정청은 신문을 창간하려면 발간 시점에 용지를 확보해야 한다고 못 박았다. 게다가 공보처는 정기간행물의 신규 허가를 일정 기간 정지하겠다고 발표했다. 허가된 정기간행물은 일정 기간 내 발행하지 않으면 허가를 자동으로 취소토록 했다. 발행 중이더라도 일간과 주간은 3주간, 월간은 3개월간 정간 또는 휴간하면 허가를 취소한다는 것이다.

1946년 대구에는 남선경제신문 등 5종의 일간신문이 나왔고 그중의 한 신문사는 재정난으로 임시휴간 중이었다. 일간 외에도 7종의 주간 혹은 반 주간 신문이 있었다. 당시는 신문이나 잡지창간을 예고했어도 제때 창간하지 못하거나 중도에 발행이 중단되는 경우도 적잖았다. 주로 자금난과 용지확보의 어려움이 주요인이었다. 1946년 7월 현재 남조선에는 정치, 종교, 문화, 사회, 과학 방면의 242개 간행물이 허가받은 것으로 나타났다.

'용지급 제반 신문제작비의 등고로 인하여 종래의 구독료로서는 도저히 유지치 못할 현상이므로 부득이 서울 방면의 선례에 따라 3월부터 월 구독료 150원으로 인상키로 하였사오니~' (남선경제신문 1948년 3월 5일 자)

용지 부족과 물가 급등으로 1948년 봄에는 신문 구독료를 150원으로 인상했다. 1년 전에 60원이었음을 고려하면 가파르게 올랐다. 요금 인상은 으레 서울의 신문사가 올리면 뒤따랐다. 신문사는 구독료 인상에 따른 알림 기사를 공동으로 냈다. 신문값 인상 같은 공동의 현안에는 한목소리를 냈다. 그뿐이 아니었다.

민중을 위한 사회적인 이슈도 모른 체 하지 않았다. 대구신문편집자회와 신문기자단이 해방 이듬해 낸 식량난 비판 성명도 이런 본보기였다. 성명에는 식량난을 해결하지 못하면 관사(관리)는 즉시 퇴진하라는 내용을 담았다. 대구신문편집자회는 대구부에서 발행하는 일간과 주간, 통신 등의 편집자 모임이었다.

신문 용지를 공평히 배급하라며 지역신문 차별에 분개한 기자들. 공보처장에게 건넨 건의서의 끝 문장은 차별 시정을 요구하며 "앙망하나이다"로 끝맺었다. 신문사는 달라도 동료 기자들의 간절함이 문장 하나에도 묻어났다. 동종업계의 입바른 소리가 사라진 각자도생의 시대에는 구경조차 할 수 없는 풍경이다. 언제나 그러하듯이 4월 7일 신문의 날은 봄날처럼 간다.

박창원 경북대 역사문화아카이브연구센터 연구원

댓글 많은 뉴스

전한길 "탄핵 100% 기각·각하될 것…尹 복귀 후 개헌·조기총선 해야"

앞치마 두른 'BTS 진', 산불피해지역 안동 길안면서 급식 봉사

"헌재 결정 승복 입장 변함없나" 묻자…이재명이 한 말

탄핵심판 선고 D-1…이재명 "尹계엄에 최대 1만명 국민 학살 계획 있었어"

[시대의 창-김노주] 악의 '일상화'를 피해야