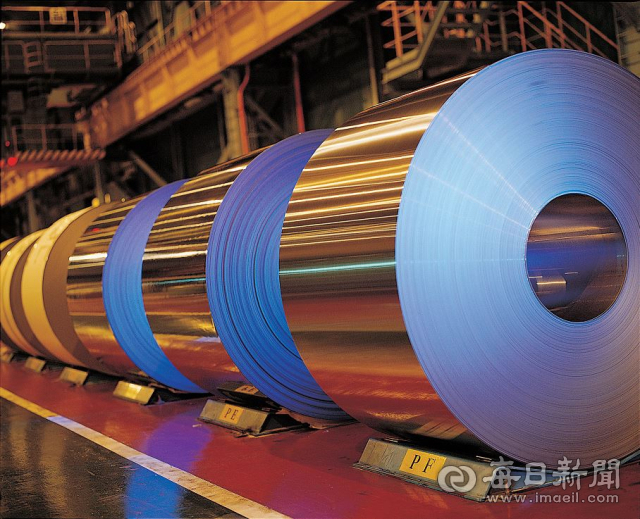

포스코와 현대제철 등 국내 철강 업계가 미국의 수입산 철강·알루미늄 제품에 대한 관세 부과 및 수출량 제한(쿼터제) 폐지 조치에 현지 투자를 늘리는 등 대응력을 높이며 추이를 살피고 있다.

그간 한국 철강 제품은 일정 물량(263만t)만 관세 없이 미국에 수출할 수 있었는데, 최근 트럼프 정부는 모든 철강재에 25%의 관세를 부과하는 대신 쿼터제를 없애기로 했다.

이에 따라 국내 철강업계는 관세 적용으로 가격 경쟁력은 떨어지지만 쿼터제 폐지는 새로운 기회가 될 수 있다고 기대했다. 기존보다 대미 철강수출(지난해 비중 13%)은 감소하겠지만 관세 중과를 피하면 앞으로 타 철강 수출국과 동등한 상황에서 미국에서 경쟁할 수 있다는 판단 때문이다.

13일 포스코 등 철강업계에 따르면 미국은 무역확장법 232조에 따라 수입 철강·알루미늄 제품에 대한 관세 25% 부과 조치를 발효했다. 이후 참고자료를 통해 철강과 알루미늄, 자동차 등 기존에 다른 관세가 부과된 품목은 상호관세가 추가로 적용되지 않는다고 설명했다.

국내 철강 업계는 미국 정부가 철강·알루미늄 등 품목에 상호관세를 추가 적용 하지 않겠다고 밝히자 일단 안도하는 분위기다.

최대 수출국인 미국의 관세폭탄과 중국산 공급 과잉 등으로 복합위기를 맞고 있는 국내 철강업계는 우선 미국 관세 장벽을 넘기 위한 방안으로 현지 투자확대를 서두르고 있다.

대미 주요 수출 기업인 포스코는 그룹 차원에서, 현대제철은 통상전략실에서 현지 생산 확대 등 대규모 투자를 추진하며 관세 대응 전략을 짜고 있다.

우선 현대제철은 지난달 25일 미국 루이지애나주에 총 58억 달러를 투자해 자동차 강판에 특화된 전기로 제철소를 건설하겠다고 발표했다.

2029년 상업생산을 목표로 연간 270만t 규모의 생산능력을 갖춘 제철소를 세워 현대차·기아 등의 현지 완성차 업체에 강판을 공급하겠다는 계획이다.

현대제철은 이를 통해 멕시코, 브라질 등 중남미 지역을 비롯해 유럽 현지 글로벌 완성차 업체까지 공략하며 25% 관세 벽을 넘겠다는 포부다.

포스코는 미국에 '상공정' 분야 투자를 적극 검토하고 있다. 계획대로 된다면 하공정으로 확대될 가능성도 크다. 제철 과정은 고로, 전기로를 통해 철광석을 녹여 반제품을 만드는 상공정, 반제품을 가공해서 최종 철강제품을 만드는 하공정으로 구분한다.

장인화 포스코그룹 회장은 최근 열린 창립기념사에서 "인도, 미국 등 고성장·고수익 시장에서 완결형 현지화 전략을 통해 입지를 강화하겠다"며 해외투자에 대한 강한 추진을 시사했다.

현대제철 한 관계자는 "트럼프 대통령이 관심 많은 알래스카 천연가스 개발사업에 필요한 특수강, 자동차용 강판 등은 수요가 늘 수 있다. 미국 내 철강재 유통가격이 국내보다 높게 형성된 점도 시장 접근이 좋아진 부분으로 봐야 한다"면서 "품질경쟁력이 있는 국내 철강제품은 수출물량 제한이 없다면 긍정적 효과가 상당 부분 있을 것으로 기대된다"고 했다.

반면, 미국의 관세조치에 대한 걱정도 많다.

25% 관세로 한국산 철강 제품의 가격이 오르면 US스틸 등 현지 철강 업체가 한국 물량을 잠식할 가능성이 커진다. 또 철강업계의 맏형 포스코가 자랑하는 고품질 철강제품과 경쟁을 펼치고 있는 일본제철의 제품이 한국산 철강 자리를 상당 부분 빼앗을 우려도 있다.

또 계속되고 있는 중국산 저가물량 공세에다 고환율로 인한 원자재 비용, 금융비용 리스크 등도 철강업계를 옥죄고 있어 관세부과에 대한 수익성 하락 우려는 여전히 잔존하고 있다는 게 업계의 시각이다.

포스코 한 관계자는 "철강 업계가 상호관세 중과는 피해 다행이긴 하지만 이 조치가 한국에만 적용되는 것은 아니어서 기존 무역 환경이 달라질 것은 없다"며 "현재 기존 마련한 대응기조를 유지하면서 추가 상황의 변화여부를 주시하고 있다"고 했다.

댓글 많은 뉴스

국민의힘 "주 4.5일 근무 대선 공약 반영하겠다"

추미애, 이낙연 저격 "예전 전두환 칭송…국힘과 연대 이상할것 없어"

오세훈 대선 불출마 선언…"백의종군으로 마중물 역할할 것" [영상]

홍준표, '불출마' 오세훈에 러브콜 "함께 재조산하 꿈 이룰 것"

이준석 '선대위' 출범…"보수기득권에 유승민처럼 당하지 않겠다"