'구름도 울고 넘는 울고 넘는 저 산아래, 그 옛날 내가 살던 고향이 있었건만...' 남저음 트로트 가수 오기택의 노래 '고향무정'은 실향민이었던 엘리트 작사가 김운하의 망향가였다. 1960년대 중반 어느 설날 임진각 부근에서 열린 이북 5도민 망향제에서 백설(白雪)이 분분한 북녘 하늘을 바라보며 실향(失鄕)의 아픔을 토해낸 것이다. 분단의 장벽 너머 다가설 수 없는 고향에 대한 가이없는 정념이었다.

'고향무정'이 품은 탄식의 정조는 산업화와 도시화로 치닫던 1960,70년대 한국 농촌 사회의 시린 자화상이기도 했다. 이촌향도의 물결에 휩쓸려 조상 대대로 내려오던 농토를 두고 도시로 떠나온 사람들 그리고 저마다 이런저런 사연을 가슴에 품고 고향을 떠난 사람들의 정서적 내면 풍경이었다. 이 노래에 콧등이 시큰해지고 눈시울이 붉어지지 않을 20C의 한국인은 없을 것이다.

고등학교에 진학하면서 시작된 객지생활 40여 년. 그제서야 깊이 되돌아본 고향집은 덩그렇게 비어있었다. 양친이 모두 세상을 떠나고 한동안 방치되었던 옛집은 회갑의 나이를 넘긴 주인처럼 늙어가고 있었다. 20여 년 전 은행에 다니던 아내가 퇴직금을 털어 새로 지었던, 숱한 애환이 서린 고향집 마당에 들어서면 가슴부터 시려오곤 했다. 가난과 회한 그리고 눈물겨운 기억들 때문이었다.

온전한 귀향은 아니었다. 그래도 한시절 주말마다 고향집을 찾았다. 앞뜰에 자두나무를 심고 뒤뜰에 아로니아를 가꾸며 살가운 흙냄새를 추억하려 했다. 그러나 정지용 시인의 노래처럼 '고향에 고향에 돌아와도 그리던 고향'은 아니었다. 낯선 얼굴들이 기웃거리며 오가는 골목길은 차라리 생경한 풍경이었다. 고향집에 앉아서 느끼는 향수(鄕愁)였다. 시절인연이 다한 고향은 또다른 타향인가.

새벽 안개가 민들레 홀씨처럼 피어오르던 앞 거랑도, 여름 장대비로 불어난 홍수가 장강처럼 넘실거리던 큰 거랑도, 메마른 가슴을 드러낸 채 무성한 잡풀 속에서 묻혀 있었다. 소먹이고 돌아오던 길, 서녘 하늘을 길게 물들였던 붉은 노을도 제 색깔을 잃었다. 수백년간 마을을 지켜온 느티나무도 세월이 훑고 간 자취가 역력했다. 늦은 밤 별빛 머금은 고목 아래 홀로 선 내 모습이 왠지 어색했다.

가을바람 소슬한 밤이면 창문을 열어두고 대금(大笒)으로 불었다. 달빛 서러운 저녁이면 아내와 함께 고샅길을 거닐었다. 적막한 고향마을은 무심히 잠들었고 어릴 적 얼싸안고 놀던 나무 기둥마저 서먹했다. 가곡 '옛동산에 올라'를 나직이 불러봤다. 목젖이 아려왔다. 고향무정이다. 실존의 요람이었던 고향은 이제 지리적 공간으로만 남은 것이다. 나는 그렇게 고향을 떠날 핑계를 찾고 있었는지도 모른다.

'잠 이루지 못하는 밤 고향집 마늘밭에 눈은 쌓이리, 잠 이루지 못하는 밤 고향집 추녀 밑 달빛은 쌓이리, 발목을 벗고 물을 건너는 먼 마을, 고향집 마당귀 바람은 잠을 자리' 박용래 시인의 '겨울밤'은 무한한 여백의 공간이다. 근원적 향수의 시간이다. 눈이 내리고 달빛이 쌓이는 겨울밤의 고향집 풍경을 한 폭의 동양화처럼 그렸다. 시인은 간결한 소묘로 강렬한 그리움을 견인한다.

지난 시절 겨울날의 고향은 냉기와 온기가 공존했다. 삭풍에 문풍지가 떠는 밤 할머니의 기침 소리에 선잠을 깰 때면 마을 앞 늙은 당나무에 부엉이가 울었다. 동요 '겨울밤'의 노랫말처럼 '부엉 부엉새가 우는 밤...'은 가난과 질곡의 한기(寒氣)가 서린 물리적 공간이었다. 하지만 겨울 담벼락이 머금고 있던 오후의 햇살처럼 따뜻한 인정이 어려있는 정서적 시간이기도 했던 것이다.

'국화꽃 져버린 겨울 뜨락에, 창 열면 하얗게 무서리 내리고, 나래 푸른 기러기는 북녘을 날아간다, 아~ 이제는 한적한 빈 들에 서 보라...' 이수인이 지은 우리 가곡 '고향의 노래' 그 찬연한 비감(悲感)이 언제부터 내 가슴 깊숙이 자리하고 있었을까. 가곡 '고향의 노래'는 박용래의 시 '겨울밤'을 소환한다. 바람조차 잠을 자는 고향집 마당귀에 오늘밤도 달빛은 차곡차곡 전설처럼 쌓이고 있을까.

당나라 시인 두보는 '귀안'(歸雁)이란 오언절구에서 북녘으로 높게 비행(高高正北飛)하는 기러기의 날갯짓을 보며 망향의 시름을 달랬다. 생육신인 조려(趙旅) 선조는 이 시를 읊으며 북녘의 단종 임금을 향한 애끊는 충절의 아픔(腸斷江城雁)을 토로했다. 봄날이 오고갈 무렵, 고향집을 다른 이의 거처로 넘겼다. 이제 서북향 강성(江城)으로 비상을 도모하는 내 영혼의 노래는 찬란한 슬픔의 봄 일런가.

조향래 객원논설위원

댓글 많은 뉴스

'尹파면' 선고 후 퇴임한 문형배 "헌재 결정 존중해야"

'퇴임 D-1' 문형배 "관용과 자제 없이 민주주의 발전 못해" 특강

"조직 날리겠다" 文정부, 102차례 집값 통계 왜곡 드러나

헌재재판관 지명 위헌 논란…한덕수 대행 역풍 맞나

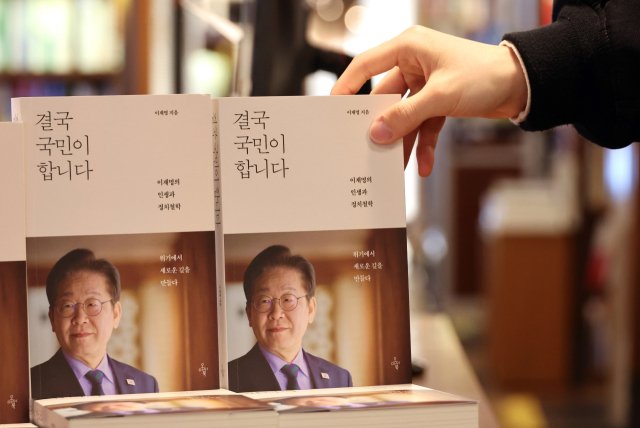

이재명 "'대통령 집무실' 세종으로…충청은 대한민국 심장"