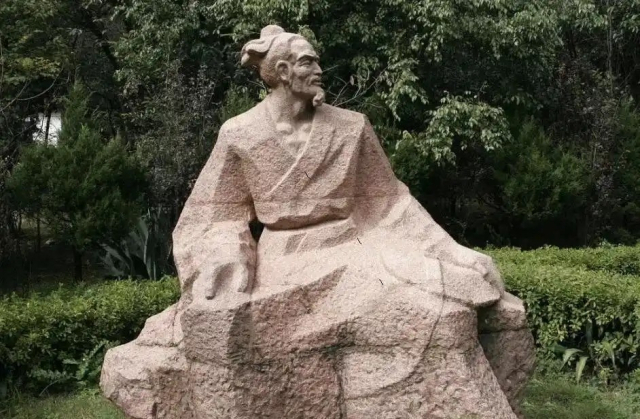

◆중국 남북조시대 대표적인 문인 왕포

왕포(약 513~576)는 남북조시대에 남조의 양(梁)나라에서 태어났다. 전반기는 양나라에서 보냈고 후반기는 북조의 북주(北周)에서 활동하며 여러 중요 관직을 역임했다.

양무제(梁武帝) 소연(蕭衍·464~549)은 그의 문학적 자질을 높이 평가하여 자기의 질녀를 왕포에게 시집보냈고 남창현후(南昌縣侯)에 봉하기도 하였다. 양원제 때는 이부상서(吏部尙書), 우복야(右僕射)에 올랐다.

서기 554년 서위(西魏)의 군대가 양나라의 수도 강릉(江陵·지금의 형주시)을 공격하여 함락시킨 뒤 왕포를 북조로 끌고 갔다. 그후 남조로 다시 돌아오지 못했는데 왕포는 북조에서 매우 융숭한 대우를 받으며 지냈다.

북주의 명제(明帝)는 항상 왕포, 유신(庾信) 등과 함께 연회를 즐기고 명소를 유람하면서 시를 짓고 문학을 논했다.

북주의 무제(武帝) 보정(保定) 연간에는 내사(內史) 중대부(中大夫)에 발탁되어 국정 운영에 깊히 관여했고 뒤에 태자소부(太子少傅), 소사공(小司空) 등을 역임하였다.

왕포는 북주 무제의 두터운 신임을 받았으며 조정의 중요한 문건들은 그의 손을 거쳐서 작성되는 경우가 많았다. 만년에는 선주자사(宣州刺史)로 나갔다가 임지에서 64세에 서거하였다.

왕포는 남북조시대에 유신과 쌍벽을 이룬 대표적인 문인으로서 '수서(隋書)' 경적지에 의하면 21권의 저서를 남겼다고 기록되어 있다. 다만 지금은 왕포의 원래 문집은 유실되어 전하지 않는다. 뒤에 명나라 때 그의 유문을 수집하여 편간한 '왕사공집(王司空集)'이 전할 뿐이다.

여기에는 시가(詩歌) 40여 수가 수록되어 있는데 도하북(渡河北), 관산월(關山月), 연가행(燕歌行) 등이 유명하다. '고구려(高句麗)'라는 제목으로 쓴 시도 그 중의 하나이다.

왕포의 시는 북조의 북주에서 활동하며 지은 작품이 대부분이다. 북방에서 나그네 생활을 하면서 고국을 그리워하는 마음, 북방 변경의 풍경과 전쟁상황 등이 담겨 있다.

◆왕포의 시 '고구려'

왕포가 '고구려'라는 제목으로 쓴 시는 내용상으로 볼 때 그가 젊은 시절 남조에 머무르던 시기에 쓴 작품이 아닌가 여겨진다. 인용하면 아래와 같다.

고구려

역수에는 스산하게 물결이 일렁이고,

연나라 조나라의 가인들이 많구나.

술잔 기울이고 밥사발 뒤엎으며 눈물 줄줄 흘리고,

팔 벌려 소매자락 날리며 너울너울 춤을 춘다.

황금을 탕진하는 것은 아깝지 않다,

세월을 허송하는 것이 두려울 뿐.

(高句麗

蕭蕭易水生波 燕趙佳人自多 傾杯覆碗漼漼 垂手奮袖婆娑 不惜黃金散盡 只畏白日蹉跎.)

이 시는 한마디로 시인이 비분강개하여 쓴 시이다. "술잔 기울이고 밥사발 뒤엎으며 눈물 줄줄 흘린다"는 표현에서 그러한 감정이 여실히 드러난다.

그러나 그것으로도 성이 안 찬 나머지 다시 일어나 소매자락 날리며 너울너울 춤을 춘다. 여기서 울다가 웃다가 하면서 북받쳐 오르는 감정을 억제할 수 없었던 시인의 깊은 고민을 읽을 수 있다.

왕포 시인이 이처럼 비분강개했던 시기와 장소는 어디인가. "역수에 스산한 물결이 일렁인다"라고 말한 것으로 보아 초가을 찬바람이 불어오는 계절에 역수 강변에서 벌어진 일을 시가의 형식을 빌어서 표달한 것이라 여겨진다.

왕포가 '고구려'라는 제목으로 쓴 시에 등장하는 '역수'는 오늘날의 어디인가. 중국 하북성 남쪽 보정시 역현에 있는 강이다. 전국시대 연나라의 형가(荊軻)가 진시황을 암살하기 위해 떠날 때 연나라 태자 단(丹)이 강가에서 전별하자, 형가가 "바람은 스산하고 역수는 차갑구나. 장사 한번 가면 살아 돌아오지 못하리(風蕭蕭兮易水寒 壯士一去兮不復還)"라고 비장한 역수가(易水歌)를 지어 불렀던 바로 그 강이다.

여기서 말하는 '가인(佳人)'이란 미모의 여인을 가리킨다. 마치 서울의 한강 변을 거니는 사람들 중에 아름다운 여인이 많은 것처럼 역수 강가에서 노니는 사람들 가운데는 연나라와 조나라의 아름다운 여인들이 많았던 것이다.

대한민국 수도 서울을 가로질러 흐르는 한강 변에는 당연히 한국의 여인들이 많다. 그런데 하북성 북쪽에 있던 역수 강변에는 왜 연나라, 조나라의 가인들이 많았던 것일까.

전국시대에 연나라는 하북성 북쪽에 있고 조나라는 하북성 남쪽에 있었다. 그러므로 그 중간에 위치한 역수는 때로는 연나라의 국토가 되기도하고 또 때로는 조나라의 영토가 되기도 하였다. 그래서 역수 강변에는 연나라 사람도 조나라 사람도 있었던 것이다.

"황금을 탕진하는 것은 애석하지 않다마는 세월을 허송하는 것이 두렵다"고 말한 것을 본다면 이 시는 시인이 젊은 시절 가슴에 쌓인 울분을 토로하며 술판을 벌이고 방탕한 세월을 보내던 시기의 이야기로 보인다.

시인은 여기서 무엇 때문에 그처럼 비분강개했는지 그 점에 대해서는 언급하고 있지 않다. 따라서 시인이 비분강개한 이유가 무엇인지 지금 단언하기는 어렵다.

그러나 시인이 왜 비분강개하였는지 그 이유를 이 시의 제목을 통해서 유추할 수 있다고 본다. 이 시의 제목은 연나라나 조나라가 아니라 '고구려'이다. '고구려'라는 제목으로 쓴 시에 두만강이나 압록강이 아닌 하북성에 있는 역수가 등장하고 연나라 조나라의 미녀들이 등장하는 여기에 시인이 비분강개한 이유가 숨겨져 있는 것이다.

왕포 시인이 이 시를 쓸 당시에 하북성 남쪽의 역수는 연나라, 조나라 땅 즉 중국 영토가 아니었다. 역사상에서는 연나라의 영토이기도 하고 조나라의 영토이기도 했던 하북성의 역수가 왕포 시인이 활동하던 남북조시대에는 고구려의 영토가 되어 있었다.

중국 하북성 남쪽의 역수가 고구려에 귀속되어 있던 남북조시대에 태어나 옛 연나라 조나라의 수 많은 미녀들이 고구려의 역수 강가를 거니는 모습을 보면서, 왕포 시인은 옛날 중국 땅이던 역수가 오늘날 고구려 땅으로 변모된 상황에 몹시 가슴이 아팠던 것이 아닐까.

그러나 현실을 타개하여 기울어진 한족 왕조를 재건하고 과거의 영광을 돌이킬 만한 힘이 그에게는 없었다. 그래서 시인은 비분강개했고 허구한 날 술이나 마시며 허송세월했다. 그런 한심한 처지를 담아 시가로 표현한 것이 왕포의 '고구려'라는 제목으로 쓴 시였다고 하겠다.

◆왕포의 시를 통해서 본 남북조시대 고구려의 서쪽 강역

한국의 국사 교과서는 고구려는 한반도 북부와 요녕성 동쪽에서 활동한 국가로 기술하고 있다. 이에 따르면 두만강 압록강 요하가 고구려의 주요 활동무대이다.

따라서 이런 교재를 가지고 역사를 공부한 한국인들에게 중국 하북성 남쪽 보정시 역현의 역수가 고구려의 강역이었다는 것은 꿈에도 생각하기 힘든 일이다.

그런데 남북조시대 대표적인 문인 왕포가 '고구려'라는 제목으로 쓴 시를 통해서 본다면 두만강, 압록강, 청천강, 대동강이 등장하는 것이 아니라 압록강에서 서쪽으로 수 천리나 떨어져 있는 형가의 역수가로 유명한 북경시 남쪽의 역수가 등장한다.

서울이란 제목으로 시를 쓰면서 삼각산이나 한강을 언급하지 않고 일본의 후지산이나 인도의 나일강을 들먹인다면 그는 정신병자 취급을 받을 것이 뻔하다.

왕포는 남북조시대를 대표하는 시인이다. 그가 정신병자가 아닌 이상 북경 남쪽을 흐르는 중국의 강 역수를 고구려의 압록강이나 두만강으로 착각했을 리는 만무하다.

'고구려'라는 제목으로 쓴 왕포의 시에 역수가 등장하는 것은, 남북조시대에 고구려의 서쪽 경계는, 한국의 반도사학이 말하는 지금의 요녕성 요하 동쪽이 아닌 것은 물론 북한의 리지린이 주장하는 요하 서쪽의 난하 유역도 아니었으며, 그 보다도 훨씬 더 서쪽에 위치한 하북성의 역수유역이었음을 입증하는 결정적인 단서가 된다.

왕포가 태어나 활동했던 중국의 남북조시대는 중원의 한족 정권이 역사상 가장 취약했던 시기이다. 이때 한족은 쇠퇴하고 북방의 호족과 동방의 동이족이 중국을 지배했다.

특히 동진시대는 고구려의 영웅 광개토태왕이 출현하여 고구려가 전성기를 구가했는데 시인 왕포가 활동했던 시기는 바로 고구려가 국토를 넓리 확장했던 광개토태왕시대 직후이다. 그러므로 왕포가 '고구려'라는 제목으로 쓴 시에 하북성의 역수가 등장하는 것은 당시의 역사적 사실과 정확히 부합된다.

◆왜 시인의 문집 가운데 고구려의 속살이 드러나는가

우리가 여기서 의문을 갖게 되는 것은 고구려의 속살을 보여주는 이런 보석 같은 내용들이 왜 당시의 역사서에는 보이지 않고 시인이 남긴 문집 속에 들어있는가 하는 것이다.

당태종 이세민은 고구려와의 전쟁에서 실패의 쓴잔을 마셨고 그것은 이세민에게 천추의 한이 되었다. 이세민은 중국의 국사를 국가에서 직접 편찬하기 시작하였는데 그 과정에서 수많은 고구려 관련 기록들이 삭제 왜곡되었다고 본다.

아마도 국가에서 공권력을 동원해 국가의 정사나 또는 다른 역사서는 중국에 불리한 기사에 대해 이를 왜곡 날조 삭제하는 작업이 가능했겠지만, 수천 수만 명에 달하는 개인의 문집까지 일일이 찾아서 그러한 내용을 삭제 변조할 수는 없었을 것이다. 그것이 남북조시대 왕포, 유신 같은 개인의 문집들 가운데 고구려의 속살을 보여주는 역사기록이 남아 있는 이유가 아닐까 여겨진다.

오늘날 중국은 동북공정을 통해 한국의 고구려사를 자신들의 구미에 맞게 수정하여 중국사에 편입시키고 있다. 그러나 왕포의 시 '고구려'는 역사적 진실은 잠깐은 은폐할 수 있어도 언젠가는 반드시 그 진상이 드러나고 만다는 교훈을 우리에게 일깨워 준다.

역사학박사·민족문화연구원장

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착